Spéciation et notion d'espèce

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Donner une définition de la notion d’espèce.

- La définition d’espèce a évolué au cours du temps avec la pensée fixiste (classer par la ressemblance et pas de liens entre les espèces), puis la pensée évolutionniste (les espèces évoluent avec le temps, il existe des liens de parentés entre différentes espèces).

- Aujourd’hui, la notion d’espèce

repose sur plusieurs critères qui ont chacun leurs

limites :

- Les critères morphologiques des individus.

- Les critères biologiques incluant l’interfécondité, les données moléculaires de flux de gènes et les critères écologiques.

- L’émergence d’une nouvelle espèce nécessite l’isolement génétique d’un groupe d’individus capables de se reproduire entre eux. Cet isolement peut être géographique ou non.

Comprendre les processus évolutifs en lien avec la sélection naturelle et la dérive génétique.

Auparavant, l’espèce était considérée comme un ensemble d’individus qui se ressemblent. Toutes les espèces présentes aujourd’hui, le sont depuis toujours.

Pour chaque espèce, on définit un individu représentatif de l’espèce que l’on appelle prototype et qui sert de référence pour la classification des êtres vivants (classification de Linné). Tout individu qui ne répond pas aux critères de ce prototype est considéré comme présentant une anomalie.

Dans cette vision, les espèces n’évoluent pas et n’ont pas de lien de parenté entre elles.

Selon la classification de Linné, le mâle et la femelle qui sont très différents dans leur plumage (dimorphisme sexuel), étaient classés comme deux espèces différentes. Or, c’est par l’observation de leurs comportements en milieu naturel que l’on a compris qu'ils pouvaient se reproduire entre eux et qu'ils appartenaient donc à la même espèce.

Un couple de canards colvert

Les critères morphologiques seuls ne suffisent donc pas à classer les individus en tant qu'espèce.

Au XIXe siècle, Charles Darwin révolutionne la notion d’espèce. Il propose qu’une espèce ne soit pas stable dans le temps et qu’elle puisse évoluer. Il introduit ainsi la notion de parenté entre les espèces en argumentant qu’une espèce peut naître d’une autre espèce par acquisition de nouveaux caractères. Ainsi, la variabilité observée au sein d’une espèce devient le moteur de l’évolution.

Sa théorie sera très mal acceptée par la communauté scientifique : il propose notamment que l’Homme ait un lien de parenté avec les singes ce qui est inacceptable pour l’époque. Sa théorie a permis de revoir la classification des êtres vivants qui n’est plus seulement basée sur la description des attributs de l’espèce mais également sur son histoire évolutive.

Ils reposent sur le nombre de caractères communs partagés entre les individus. On estime que deux individus qui se ressemblent, ont plus de chance d’appartenir à la même espèce que deux individus qui ne se ressemblent pas.

Mais attention, l’utilisation de ce critère a ses limites. En effet, dans le cas de certaines espèces :

- le dimorphisme sexuel (différences morphologiques entre les mâles et les femelles) est très important (comme le canard colvert).

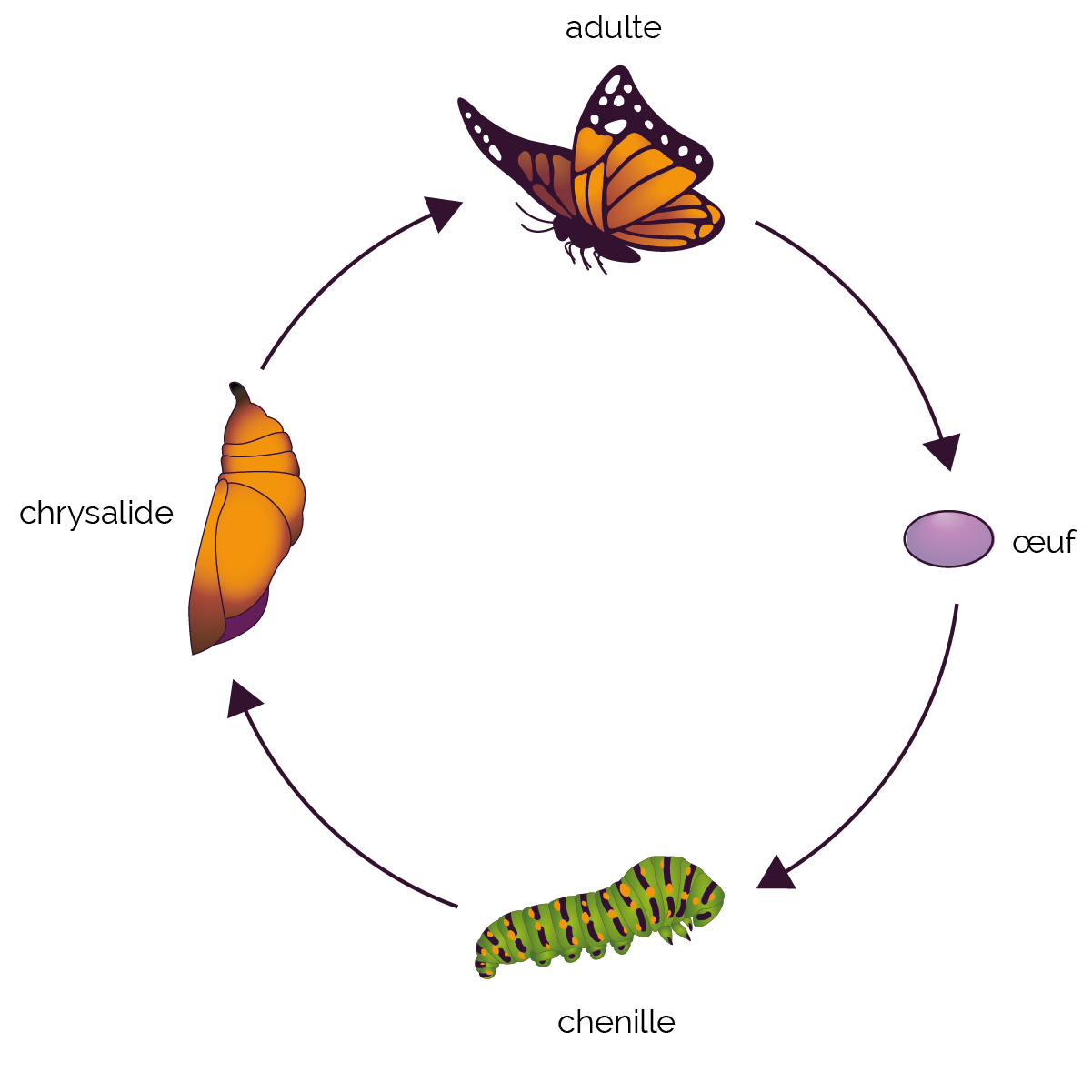

- une espèce peut aussi présenter de grandes différences morphologiques à plusieurs stades de son développement, comme la plupart des insectes dont la larve est morphologiquement très différente de l'adulte.

Cycle biologique du papillon

- dans d’autres cas, deux espèces peuvent présenter un grand nombre de caractères morphologiques en commun, tout en restant deux espèces distinctes, comme par exemple le triton et la salamandre.

Un triton et une salamandre

- L’interfécondité : on

estime que deux individus capables de se reproduire

pour donner une descendance fertile appartiennent

à la même espèce.

Attention toutefois, ce critère a lui aussi ses limites :- Il ne peut être utilisé pour étudier les espèces disparues ou isolées géographiquement car on n’est pas capable de savoir s’ils peuvent vraiment se reproduire entre eux ou non.

- Certaines espèces très proches sont capables de s’hybrider pour donner une descendance fertile (par exemple le croisement entre le chameau et le dromadaire ou certains hybrides chez les végétaux).

- C'est un critère qui ne concerne que les organismes sexués.

- Les études moléculaires et génétiques : elles permettent d’étudier le flux de gènes entre deux populations vivant dans la même aire géographique. Si on ne retrouve pas de gènes communs entre ces deux populations, on peut supposer qu’elles ne se reproduisent pas entre elles. Ce sont donc deux espèces différentes.

- Les critères écologiques : ils

s’appliquent surtout aux espèces

végétales qui sont

caractérisées par des périodes de

floraison définies au cours des saisons. Deux

populations qui n’ont pas la même

période de floraison ne peuvent pas se

reproduire entre elles. Elles forment donc deux

espèces différentes.

Exemple. Période de floraison décalée entre les palmiers Howea forsteriana et Howea belmoreana.

Ces deux espèces de palmiers ont des périodes de floraisons différentes :- floraison d’Howea forsteriana : en janvier / février.

- floraison d’Howea belmoreana : en mars / avril.

Les périodes de floraisons sont décalées, la reproduction entre les deux espèces est impossible.

Les mécanismes à l’origine de l’évolution des populations sont à l’origine de l’émergence de nouvelles espèces.

Une espèce peut évoluer de différentes manières :

- Elle peut disparaître si tous les individus disparaissent. On parle d’extinction.

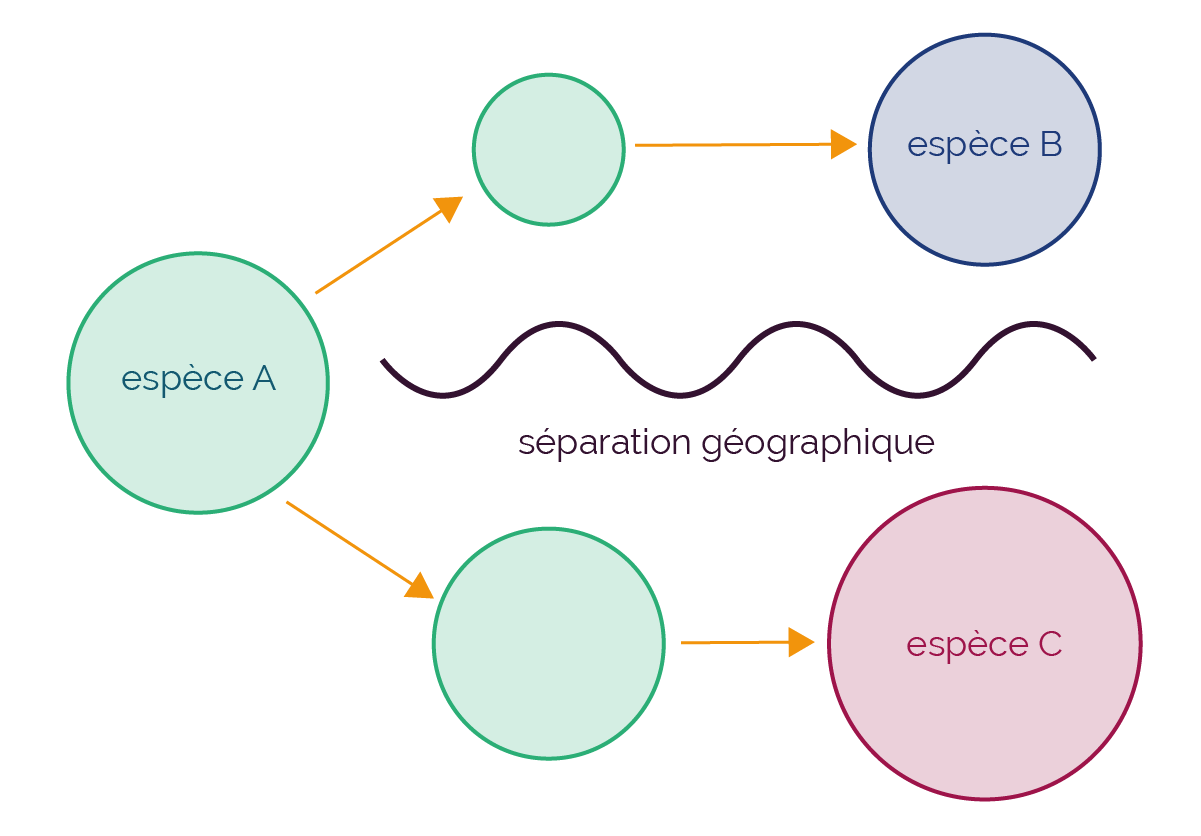

- Au contraire, si quelques individus s’isolent, ils ne peuvent plus se reproduire qu’entre eux, c'est l'isolement reproductif. Ce processus peut conduire à la naissance à une nouvelle espèce. C’est la spéciation. L’isolement reproductif peut résulter ou non d’un isolement géographique.

Certains individus peuvent présenter un avantage reproductif au sein d’une même population.

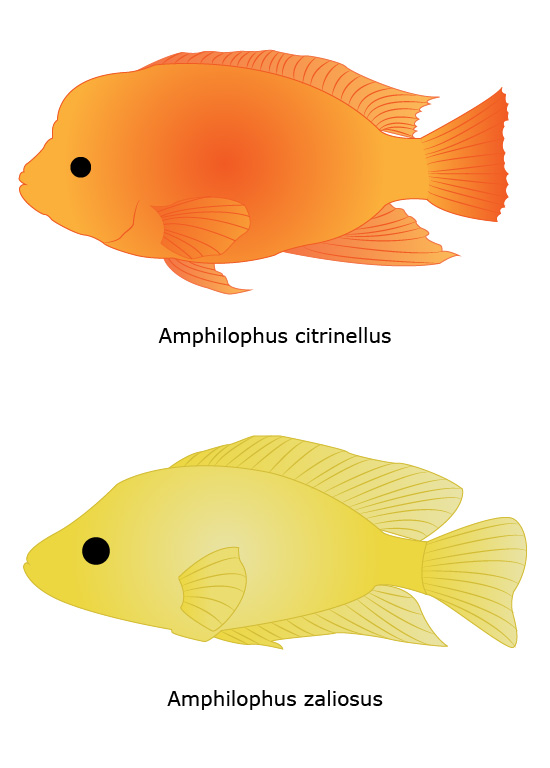

Le lac de cratère Apoyo (Nicaragua) est colonisé par deux espèces de cichlidés : Amphilophus citrinellus et Amphilophus zaliosus.

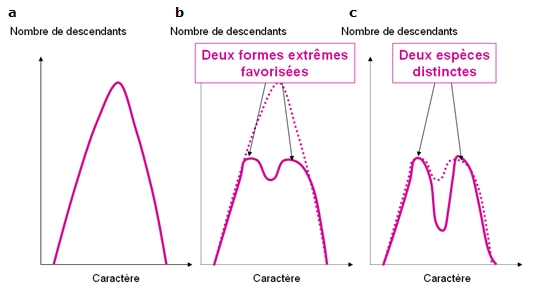

L’espèce A. citrinellus serait l’espèce colonisatrice d'origine du lac Apoyo. La forme ancestrale de cette espèce présentait alors des individus possédant des largeurs de mâchoires variables réparties dans la population selon une courbe de Gauss (a).

Évolution de la fréquence des caractères extrêmes dans le cas d’une spéciation sans isolement géographique

Les conditions du milieu ont favorisé progressivement des caractères extrêmes donnant deux sous-populations spécialisées : une population adaptée aux ressources alimentaires du rivage et l’autre aux ressources alimentaires des eaux profondes (b).

Les individus de ces deux sous-populations ayant un avantage sélectionné se sont préférentiellement reproduits entre eux conduisant à l’émergence de deux formes extrêmes de poissons présentant des formes de mâchoires très différentes. Ces deux formes ont fini par ne plus se reproduire entre elles ce qui a conduit à leur isolement reproductif et à l’émergence de deux espèces de poissons différentes (c).

L’isolement reproductif suite à un isolement géographique est un phénomène plus facile à comprendre. Toutefois, l’isolement géographique est le plus souvent la conséquence de grands bouleversements climatiques et/ou géologiques qui ont poussé certaines populations à migrer.

On peut observer en Italie et en Europe de l’est deux espèces de papillons très semblables : le Zerynthia cassandra (en Italie) et le Zerynthia polyxena (en Europe de l’Est).

Chacune de ces populations va connaître une histoire évolutive propre ce qui va aboutir à des différences génétiques importantes, une sélection sur des contraintes environnementales différentes qui finalement va conduire à leur isolement reproductif. Deux espèces sont nées.

Spéciation allopatrique

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !