Les ressources énergétiques rapidement renouvelables

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

| Sources de pollution | Quantité en millions de tonnes de polluants | Rang |

| Transports routiers et automobiles | 7,0 M | 1er |

| Installations industrielles qui brûlent du charbon et du fuel | 6,9 M | 2ème |

| Chauffages domestiques | 0,3 M | 3ème |

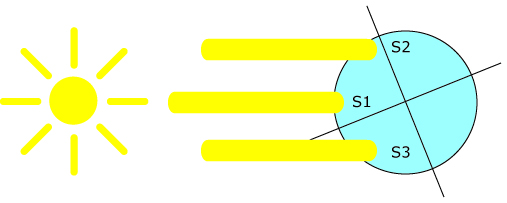

On part du principe que tous les rayonnements solaires qui arrivent à la surface de la Terre sont parallèles entre eux et transportent tous la même quantité d’énergie.

Approche expérimentale :

Ainsi, la quantité d’énergie solaire reçue à l’équateur est plus importante par unité de surface que vers les pôles. La sphéricité de la Terre conduit donc à une inégale répartition de l’énergie solaire à sa surface.

L’énergie solaire est donc à l’origine de l’énergie éolienne.

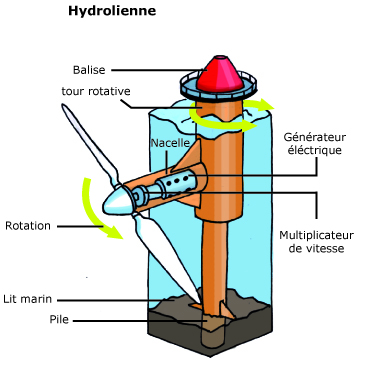

Les vents générés par l’inégale répartition de l’énergie solaire à la surface de la planète vont par friction entraîner les masses d’eau de surface et être à l’origine des courants marins. Ces derniers peuvent aussi être utilisés pour produire l’énergie marine.

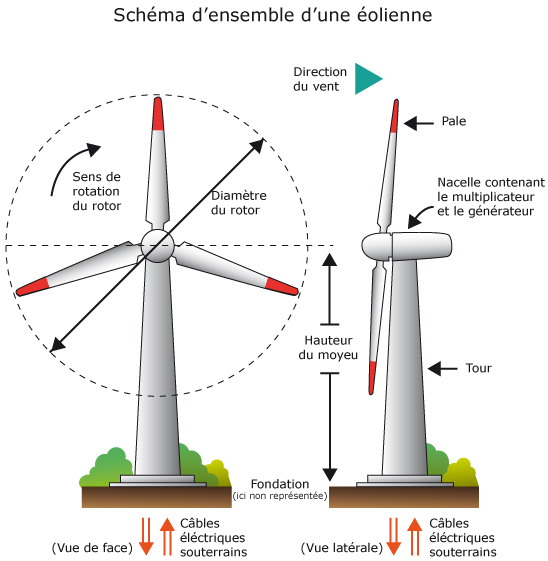

Elles sont formées de trois pales fixées en haut d’un mât capable de s’orienter en fonction du sens du vent. L’énergie cinétique du vent est tout d’abord transformée en énergie mécanique par une turbine puis en énergie électrique par un générateur.

La France est relativement bien exposée aux vents.

Ces trois sites stratégiques d’implantation des éoliennes permettent une production complémentaire d’électricité.

L’énergie hydraulique peut aussi être exploitée grâce à des hydroliennes qui exploitent l’énergie des courants marins et des marées. En France, des hydroliennes sont implantées au nord de la Bretagne.

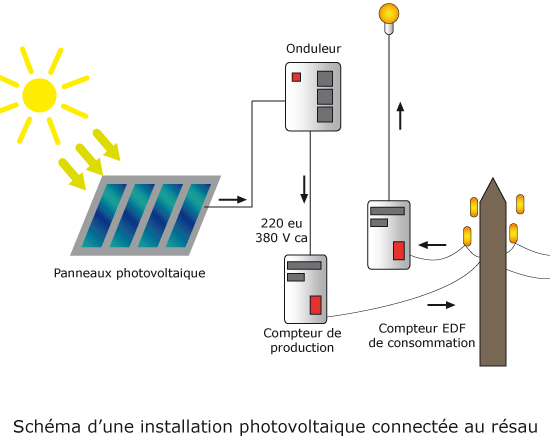

L'énergie produite est ensuite soit emmagasinée dans un accumulateur sur place (pour les logements isolés du réseau) et réinjectée dans le réseau électrique général.

En France le gouvernement a mis en place des réductions d'impôts sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. La production est rachetée par les fournisseurs de réseau électrique à un prix fixé par l’État, et est ensuite réinjectée dans le réseau général.

L’énergie solaire est la principale source d’énergie reçue par la Terre. Elle est à l’origine de la dynamique des masses d’air et des courants marins. De plus, elle constitue le moteur du cycle de l’eau. Elle présente l’avantage d’être inépuisable.

Depuis quelques années, on voit se développer des formes d’énergie dites renouvelables comme l’énergie photovoltaïque, l’énergie éolienne, l’énergie marine qui viennent en complément de l’énergie hydraulique utilisée depuis longtemps par l’Homme pour produire de l’électricité. L’intérêt de ces formes d’énergies est qu’elles ne rejettent pas d'importantes quantités de CO2 dans l’atmosphère, elles sont plus propres.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !