Les anomalies de la méiose

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les anomalies de la méiose, leurs apparitions et leurs conséquences.

- Comprendre le fonctionnement des gènes des familles multigéniques.

- La non-séparation des chromosomes au cours des deux divisions de la méiose lors de la formation des gamètes peut amener à des anomalies chromosomiques, dont la plupart sont non viables. Elles sont source de troubles dans le génome humain : trisomies, monosomies, etc.

- Chaque espèce possède des gènes

similaires, dits apparentés, qui résultent

d'un seul et unique gène ancestral : ils codent pour

des protéines aux séquences semblables, mais

aux fonctions spécifiques.

L'étude des séquences en acides aminés de telles protéines et des séquences en nucléotides des gènes permet de déterminer le degré de parenté entre les molécules. - L'accumulation de mutations dans un gène fait

apparaitre de nouvelles fonctions.

Les innovations génétiques sont à l'origine du polymorphisme actuel. Ces innovations génétiques sont aléatoires, leur évolution dépend de la sélection naturelle.

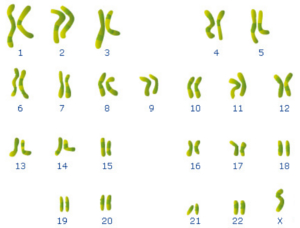

Le caryotype caractérise chaque

espèce : la méiose et la

fécondation sont à l'origine de la

variabilité des individus, mais elles assurent la

stabilité du stock chromosomique.

Toutefois, certaines erreurs peuvent se produire au cours

de la méiose et entrainer des anomalies

chromosomiques.

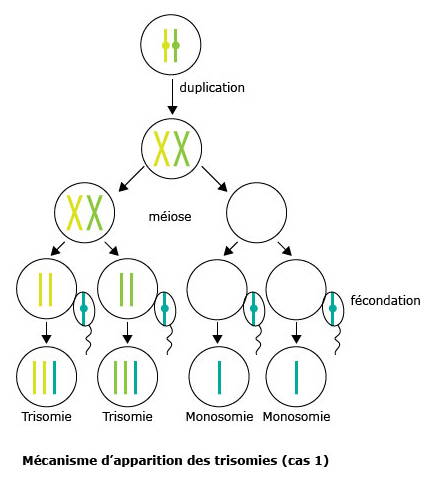

En anaphase I, il y a absence de

disjonction d'une paire de chromosomes

homologues.

Les conséquences sont qu'à l'issue de la

méiose, on obtient deux gamètes avec

un chromosome surnuméraire (une paire

complète) et deux gamètes avec un

chromosome en moins.

Chez l'homme, on obtiendrait 2 gamètes avec 24 chromosomes et 2 gamètes avec 22 chromosomes, au lieu des 23 chromosomes habituels.

Les résultats de la fécondation sont les suivants :

- un gamète à 24 chromosomes et un gamète normal amènent à un cas de trisomie, avec un chromosome en 3 exemplaires ;

- un gamète à 22 chromosomes et un gamète normal amènent à un cas de monosomie, avec un chromosome en 1 exemplaire seulement.

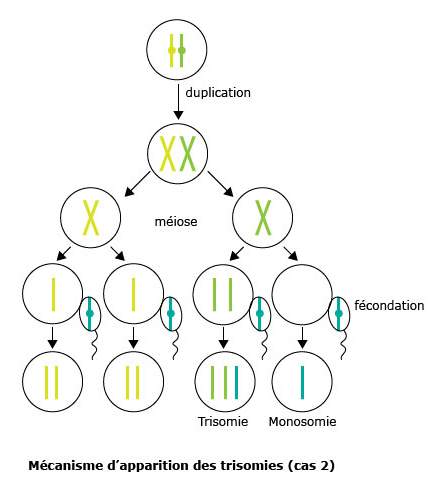

En anaphase II, après une division des centromères, les 2 chromatides sœurs migrent vers le même pôle : on obtient alors des gamètes anormaux avec un chromosome surnuméraire et un déficitaire.

Les conséquences sont identiques à celles

citées précédemment.

Toutes ces erreurs affectent aussi bien les autosomes

que les gonosomes.

Dans le cas d'une cellule œuf anormale viable,

toutes les anomalies seront transmises aux cellules

filles lors des divisions par mitoses.

Les gonosomes et tous les autosomes sont concernés, mais certaines trisomies sont plus fréquentes.

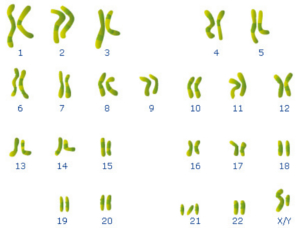

La trisomie 21 ou syndrome de Down.

Sa fréquence est de un nouveau-né sur 700. Elle affecte la 21e paire de chromosomes, qui comprend 3 chromosomes au lieu de 2. La personne atteinte de trisomie 21 a des traits caractéristiques, un handicap mental, des malformations internes, etc.

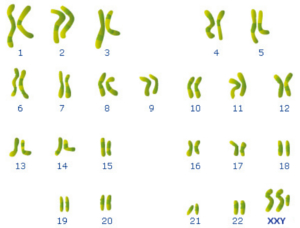

La trisomie XXY ou syndrome de Klinefelter

(caryotype : 47, XXY).

Sa fréquence est de 1 sur 700. Le syndrome

touche les personnes de sexe masculin. L'homme est

stérile et sa pilosité peu

développée. Il a des caractères

physiques féminins (seins...). Son

intelligence est normale (les cas de

débilité mentale profonde sont rares).

Les monosomies

Les monosomies se traduisent par la perte d'un

chromosome.

Seule la monosomie X est viable chez l'homme. Toutes

celles qui affectent les autosomes sont non viables.

La monosomie X ou syndrôme de Turner (caryotype : 45, XO).

Sa fréquence est de 1 sur 2700. Le caryotype ne présente qu'un chromosome sexuel, X, donc 45 chromosomes en tout. Cette monosomie affecte les femmes. Elles sont stériles, impubères et de taille anormale (nanisme).

La cellule œuf possède 3n chromosomes. Le caryotype est non viable.

Les scientifiques ont constaté, au sein d'une

espèce donnée, que de nombreuses

protéines possèdent des séquences en

acides aminés très comparables et

très voisines : cela ne peut pas être

le fruit du hasard.

Il existe, chez l'homme, de nombreuses protéines

possédant des séquences très

voisines, avec seulement quelques acides aminés

qui diffèrent. Les protéines étant

des macromolécules qui résultent de

l'expression des gènes, cela signifie qu'elles

proviennent de gènes eux-mêmes très

proches, avec des séquences parfaitement

homologues : ces ensembles de gènes

très apparentés et similaires constituent

une famille multigénique.

Ces gènes apparentés occupent des loci

différents au niveau du génome et ne

doivent pas être confondus avec les allèles

qui, eux, sont situés au même locus (les

différents allèles d'un même

gène sont toujours au même emplacement sur

un chromosome : le locus).

Tous ces gènes dérivent d'un seul et unique

gène ancestral, qui aurait subi de nombreuses

duplications (= copies) et des mutations

indépendantes : on obtient finalement des

gènes différents, mais très

similaires.

On admet que 20 % au moins de similitude entre deux

protéines indique une origine commune. De plus, le

degré de similitude entre deux gènes

renseigne sur le temps écoulé depuis la

copie du gène ancestral, si on admet que les

mutations se produisent avec une fréquence faible,

mais régulière, et qu'elles s'accumulent au

fil du temps : plus les gènes sont

semblables, plus la duplication dont ils sont issus est

récente.

Grâce aux duplications de gènes, le

génome de l'espèce humaine s'est

très nettement enrichi et les phénotypes se

sont diversifiés. Le nombre de gènes a

considérablement augmenté au cours de

l'évolution, avec production de protéines

aux séquences en acides aminés similaires,

mais aux fonctions très différentes :

ces molécules sont homologues.

L'accumulation de mutations dans un gène fait

apparaitre de nouvelles fonctions.

Les innovations génétiques sont à

l'origine du polymorphisme actuel. Ces innovations

génétiques sont aléatoires, leur

évolution dépend de la sélection

naturelle.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !