Organisation fonctionnelle d'une plante

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Décrire l’organisation générale d’une plante.

- Identifier les organes de la partie aérienne (tige, feuille, fleur).

- Identifier les organes de la partie racinaire (racine, tubercule, etc.).

- Connaitre le rôle des organes de la partie aérienne.

- Connaitre le rôle des organes de la partie souterraine.

- Comprendre en quoi cette organisation favorise les interactions avec le milieu.

- Comprendre en quoi cette organisation favorise la reproduction de l’espèce.

- Au cours de leur évolution, les plantes terrestres ont conservé des caractères morphologiques et anatomiques leur permettant d’assurer un métabolisme autotrophe et leur reproduction, malgré les contraintes de leur vie fixée au sol.

- Elles ont développé d’importantes

surfaces d'échanges :

- aériennes, en contact avec l’air : les feuilles ;

- racinaires, en contact avec le sol, afin de pouvoir puiser les éléments nutritifs dont elles ont besoin.

- Elles ont développé des modalités de reproduction aussi bien sexuées qu’asexuées pour assurer la pérennité des espèces et leur dissémination.

- Hiérarchie de l’organisation du vivant : système, organe, tissu, cellule spécialisée.

- Notion de métabolisme autotrophe

- Notion de reproduction sexuée

Nous nous intéressons aux Angiospermes qui sont les

plantes à fleurs produisant des fruits.

Ces plantes ont une vie fixée et ont

développé au cours de l'évolution

les fleurs et les fruits (contenant les graines)

pour assurer leur reproduction et la

dissémination des graines, pérennisant

ainsi les espèces et permettant la colonisation des

milieux.

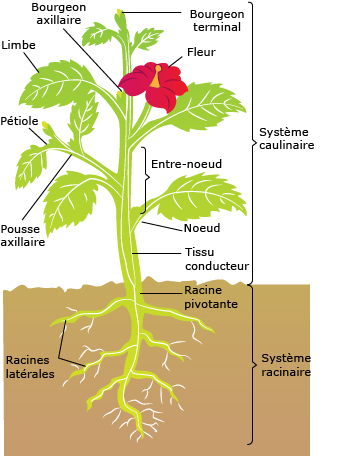

La plupart de ces plantes sont terrestres. Elles ont

privilégié, au cours de l'évolution, le

développement d'un système racinaire

(souterrain ou aérien) et d'un système

caulinaire (aérien) qui comprend tiges, feuilles et

fleurs.

Ces deux systèmes sont interdépendants

grâce aux tissus conducteurs qui les traversent.

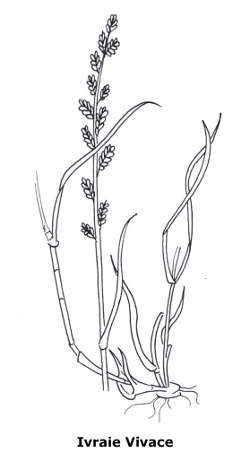

Les plantes terrestres sont toutes composées d’un système aérien en contact direct avec l’atmosphère et d’un système racinaire en contact étroit avec le sol.

Le système aérien comprend une tige pouvant être ligneuse (dans ce cas on parle de tronc) portant :

- les feuilles ;

- les fleurs.

À la base de chaque pétiole et au sommet de la tige se trouvent des bourgeons constitués de cellules-souches capables de se multiplier et se différencier pour assurer la croissance de la plante.

Le système racinaire est composé d’une multitude de racines plus ou moins étendues en fonction de la composition du sol. Elles sont recouvertes à leurs extrémités de poils absorbants.

Au niveau de la partie racinaire on peut trouver des organes de réserve.

Ces deux systèmes (aérien et racinaire) sont interdépendants grâce aux tissus conducteurs qui les traversent.

Morphologie simplifiée d'une plante commune

Le système aérien des Angiospermes est au contact direct de l'atmosphère. Son organisation est optimale pour permettre la photosynthèse, la croissance du végétal et la reproduction de la plante.

La tige est le prolongement de la racine principale. Elle contient les tissus conducteurs qui permettent les échanges entre la partie racinaire et la partie aérienne de la plante.

C'est l’organe qui porte les feuilles.

À l'aisselle de chaque feuille, on trouve un bourgeon axillaire. Les bourgeons axillaires donnent naissance aux rameaux qui constituent les branches d’un arbre.

La tige se termine par un bourgeon apical assurant la croissance de la plante, notamment au printemps.

Les bourgeons sont des systèmes de protection des feuilles embryonnaires qui peuvent ainsi passer l'hiver à l'abri.

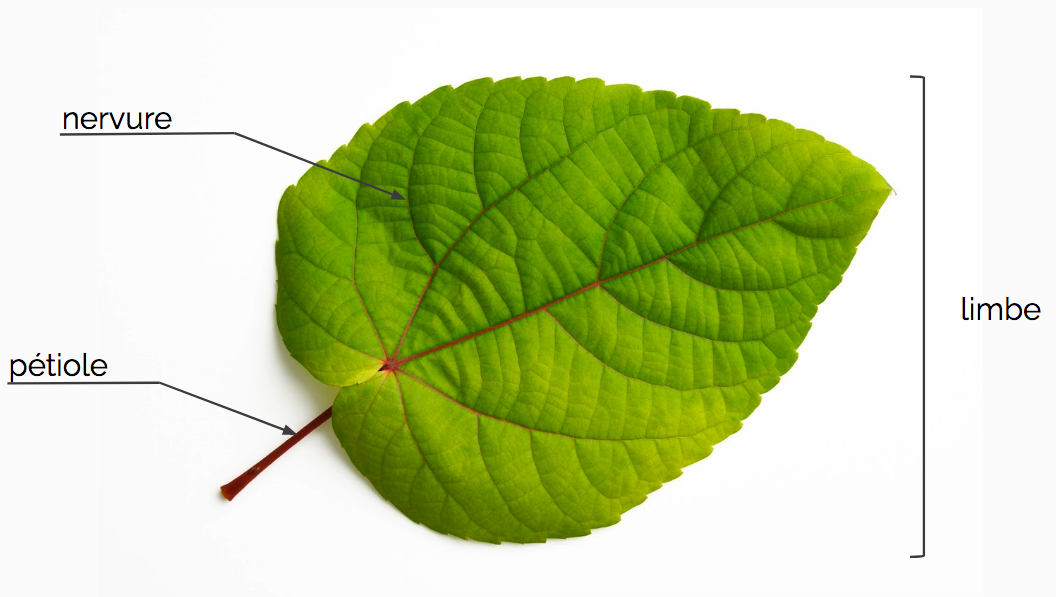

C'est le principal organe effectuant la photosynthèse et étant en interface avec l'air. La photosynthèse est un mécanisme biochimique nécessitant, entre autres, de la lumière et permettant la production de matière organique indispensable au métabolisme de la plante à partir du CO2 atmosphérique.

La feuille se compose d'un pétiole et d'un limbe parcouru de nervures (= les vaisseaux conducteurs).

Organisation d’une feuille d’Angiosperme

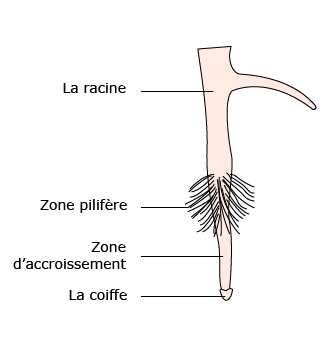

Les racines sont le prolongement souterrain de la tige. Elles fixent solidement et durablement la plante au sol. Mais elles possèdent un autre rôle majeur : elles permettent à la plante de puiser l’eau et les sels minéraux dont elle a besoin pour assurer son métabolisme.

Pour optimiser cette fonction, la plante est capable d’étendre son réseau racinaire en direction des zones du sol riches en eau et en éléments nutritifs. De plus, à l'extrémité des racines se trouvent des poils absorbants concentrés dans une zone pilifère. La multitude de ces poils augmente la surface de contact au niveau de l'interface racine / sol et permet d'augmenter l'efficacité de l'absorption.

L'eau et les sels minéraux, puisés au niveau des poils absorbants, sont véhiculés dans toute la plante, jusqu'aux feuilles, via les vaisseaux conducteurs qui se prolongent dans la tige.

Les Angiospermes ont développé au cours de l'évolution :

- un appareil racinaire qui permet de puiser dans le sol l'eau et les sels minéraux indispensables à leur métabolisme ;

- un appareil caulinaire avec des feuilles qui puisent dans l'air le CO2 et captent la lumière indispensable à la photosynthèse.

La morphologie d'une plante est donc conçue pour favoriser l'efficacité des échanges avec son milieu : l'air et le sol.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !