Caractéristiques de la croûte continentale

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Les continents sont formés par la lithosphère continentale de nature chimique et d’origine différente.

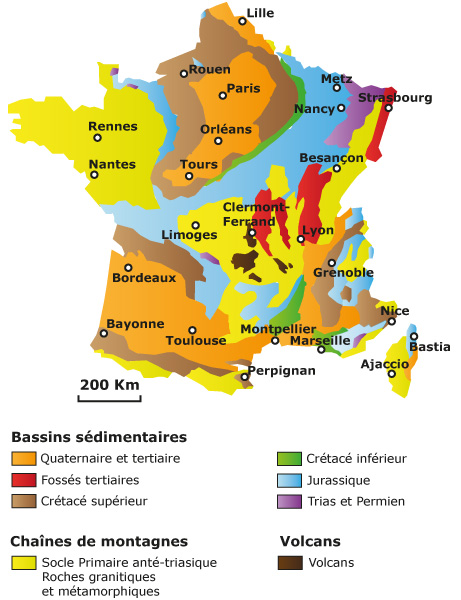

On observe un socle granitique présent à l’affleurement en Bretagne et dans le centre de la France. Ce socle granitique est recouvert par des roches sédimentaires dans les bassins sédimentaires (Bassin parisien, Bassin Aquitain) et dans les fossés d’effondrement (Fossé Rhénan). En Auvergne, on trouve les traces d’une activité volcanique.

Doc. 1 : Carte géologique de la France.

• Le granite est une roche magmatique de type plutonique.

Il est de texture grenue (holocristalline). Il se forme en profondeur par cristallisation lente dans les plutons à partir d’un magma. Il est formé en abondance de quartz (SiO2) associés à des feldspaths plagioclases et des feldspaths potassiques ainsi que des micas (biotite noir et muscovite blanc).

• Les roches sédimentaires se forment par dépôts successifs de sédiments issus de la désagrégation des roches continentales.

Parmi ces roches on peut citer le grès (désagrégation du granite en sable), le calcaire (issus de la précipitation des carbonates dans les fonds marins), l’argile (désagrégation des roches silicatées en fines particules), la marne (mélange d’argile et de calcaire).

• Les roches magmatiques volcaniques sont de plusieurs types : (i) le basalte issu du volcanisme de type effusif (ii) les andésites issus du volcanisme de type explosif.

Il existe un troisième type de roches, les roches métamorphiques qui témoignent des contraintes subies par les roches du sous-sol. On trouve ce type de roches au niveau des chaînes de montagnes qui se sont formées par collision continentale.

On distingue une croûte superficielle formée de roches sédimentaires (épaisseur de 2 à 3 km) qui peuvent être recoupées par des roches volcaniques recouvrant le socle granitique délimité par la discontinuité de Mohorovicic à sa base. La croûte continentale repose sur le manteau supérieur. L’ensemble croûte continentale / manteau supérieur constitue la lithosphère continentale.

1. Peser l’échantillon de roche.

2. Placer l’échantillon dans une éprouvette graduée de 500 mL.

3. Remplir d’eau l’éprouvette jusqu’à 500 mL.

4. Récupérer l’eau dans une seconde éprouvette de 500 mL et calculer le volume occupé par l’échantillon de roche.

5. Calculer la densité (d) de la roche :

Mroche = masse de l'échantillon de roche trouvé en 1.

Vroche = volume occupé par la roche, trouvé en 4.

La densité (d) trouvée n'a pas d'unité car c'est le rapport de 2 masses volumiques.

| Nom de la roche | Densité | |

| Roches volcaniques | Andésite | 2,4 à 2,8 |

| Basalte (compact) | 2,7 à 3,2 | |

| Roches sédimentaires | Argile | 2,2 à 2,6 |

| Craie | 1,25 | |

| Grès | 1,8 à 3,2 | |

| Roches plutoniques | Granite | 2,4 à 2,8 |

| Rhyolite | 2,2 à 2,7 | |

| Gabbro | 2,9 à 3,1 |

Tableau 1 : Densité des différentes roches de la croûte terrestre.

Les roches composant la croûte continentale présentent des densités plus faibles que les roches composant majoritairement la croûte océanique (basalte compact, gabbro).

Par conséquent, la croûte continentale présente une densité moyenne plus faible (2,8) que celle de la croûte océanique. Cette différence de propriété physique joue un rôle important lors des mouvements de subduction.

Il existe des éléments chimiques possédant des isotopes naturels radioactifs. Lors de leur désintégration, ces éléments vont émettre des rayonnements et se transformer en éléments stables, présentant une légère différence de masse.

La spectrométrie de masse va permettre d’analyser cette différence et de doser la quantité des différents isotopes présents dans un échantillon.

Les roches de type magmatique et métamorphique sont de bons candidats pour la datation par radiochronologie. Elles contiennent naturellement des isotopes radioactifs dans un système fermé lors de la cristallisation des minéraux.

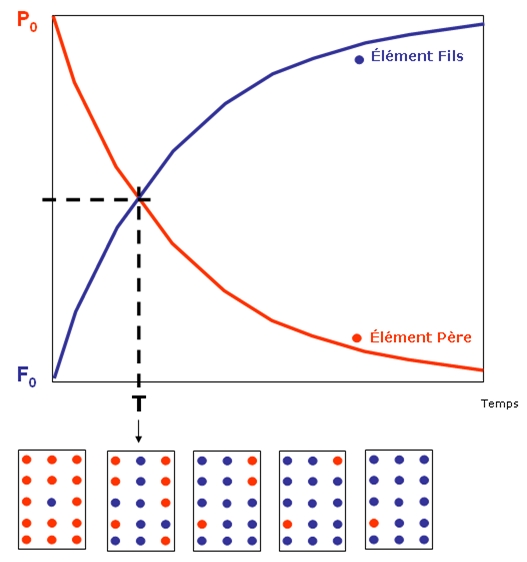

Dans ce type de système, les isotopes radioactifs (dits « Père ») vont se désintégrer et donc disparaître au profit de l’élément stable (dit « Fils »).

Quel que soit le couple Père / Fils, la désintégration se fait en suivant une décroissance exponentielle en fonction du temps. Ainsi, il faut toujours le même temps pour que la quantité initiale soit diminuée de moitié. Cette durée est appelé période radioactive (T) ou demi-vie (Document 2). Par contre, elle varie d’un élément à un autre.

Prenons l’exemple du Rubidium (87Rb).

Il se désintègre en Strontium 87 (87Sr) selon une période radioactive de 50 × 109 années.

Les roches contiennent aussi du 86Sr qui est un élément stable. Sa quantité ne va donc pas varier dans un système fermé.

Au temps t = 0, correspondant à la date de cristallisation du magma, les échantillons de roches ont tous du 87Rb et du 86Sr. Par contre, il n’y a pas de 87Sr.

Au cours du temps, la quantité de 87Rb diminue au profit du 87Sr.

Afin de déterminer l’âge d’une roche, on va quantifier ces éléments dans différents minéraux constituant la roche.

|

87Rb (en atomes / mg) |

86Sr (en atomes / mg) |

87Sr (en atomes / mg) |

|

| Orthose | 110 × 1019 | 26,8 × 1019 | 19,9 × 1019 |

| Mica noir | 107 × 1019 | 2,1 × 1019 | 2,4 × 1019 |

| Mica blanc | 93 × 1019 | 3,1 × 1019 | 3,0 × 1019 |

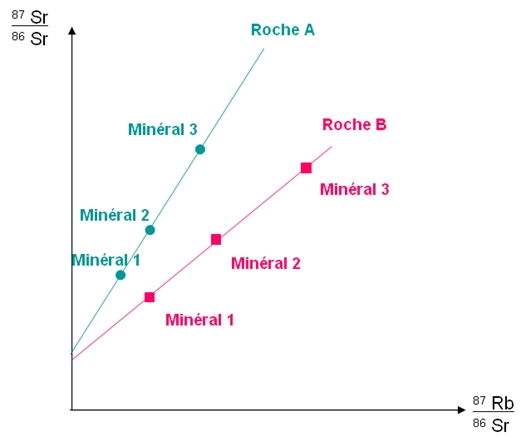

On trace ensuite la courbe (87Sr / 86Sr) en fonction du rapport (87Rb / 86Sr).

Les points des minéraux d’une même roche se retrouvent alignés sur une droite de formule y = ax + b.

La radiochronologie permet ainsi de déterminer l’âge des roches. Associée à l’étude pétrographique, elle permet de reconstituer l’histoire géologique d’une région.

Les plus anciennes sont datées de - 3,8 Ga. Ce sont les gneiss (roches métamorphiques) que l’on trouve au Canada (Acasta) mais aussi au Groenland, en Australie et en Antarctique. Elles sont donc beaucoup plus anciennes que les roches de la croûte océanique qui sont au plus âgées de 180 Ma.

Les continents sont formés d’un « noyau » ancien (les boucliers) daté du précambrien représentant 77,5 % de la surface continentale émergée qui peut être recouvert de structures plus récentes (roches sédimentaires).

Ce noyau est entouré de structures plus récentes ayant subi des déformations (chaînes de montagnes) datées d’au plus de 250 Ma qui représentent 22 % de la surface continentale émergée.

Sur la surface continentale, on trouve aussi des structures géologiques récentes correspondant à des fossés d’effondrement (ou rift) le plus souvent recouverts de roches sédimentaires. Elles ne représentent que 0,5 % de la surface émergée des continents.

• La croûte océanique est formée par accrétion au niveau des dorsales océaniques.

Elle est composée de roches magmatiques (i) de type volcanique, les basaltes compacts (couche superficielle) et (ii) de type plutonique, le gabbro (couche inférieure). La plus ancienne est âgée de -180 Ma. Ceci montre que la croûte océanique est constamment renouvelée dans les zones de subduction. Au fond des océans, elle est recouverte de sédiments.

• La croûte continentale présente une hétérogénéité plus importante. On trouve des roches de différents types : (i) un bouclier granitique ancien (roche magmatique plutonique) recouvert par (ii) des roches sédimentaires et/ou entrecoupé par des (iii) roches volcaniques (basaltes, andésites). À la périphérie de ce bouclier on trouve des roches témoins des déformations subies (iv) : les roches métamorphiques. Elles sont localisées dans les chaînes de montagnes récentes.

Il est possible de dater les roches magmatiques de type plutonique et certaines roches métamorphiques de la croûte continentale par radiochronologie. Le principe repose sur le fait que la quantité d’un élément radioactif P décroît dans un système fermé de façon exponentielle pour donner naissance à un élément F (dans un rapport 1 P → 1 F). En connaissant la demie-vie du couple P/F il est possible d’en déduire l’âge de la roche.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !