La réponse immunitaire à médiation humorale

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre les différentes étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale, de la formation d’un lymphocyte B à la production d’anticorps.

- Les lymphocytes B sont formés et maturés dans la moelle osseuse rouge à partir de précurseurs lymphoïdes, eux-mêmes issus de la différenciation de cellules souches.

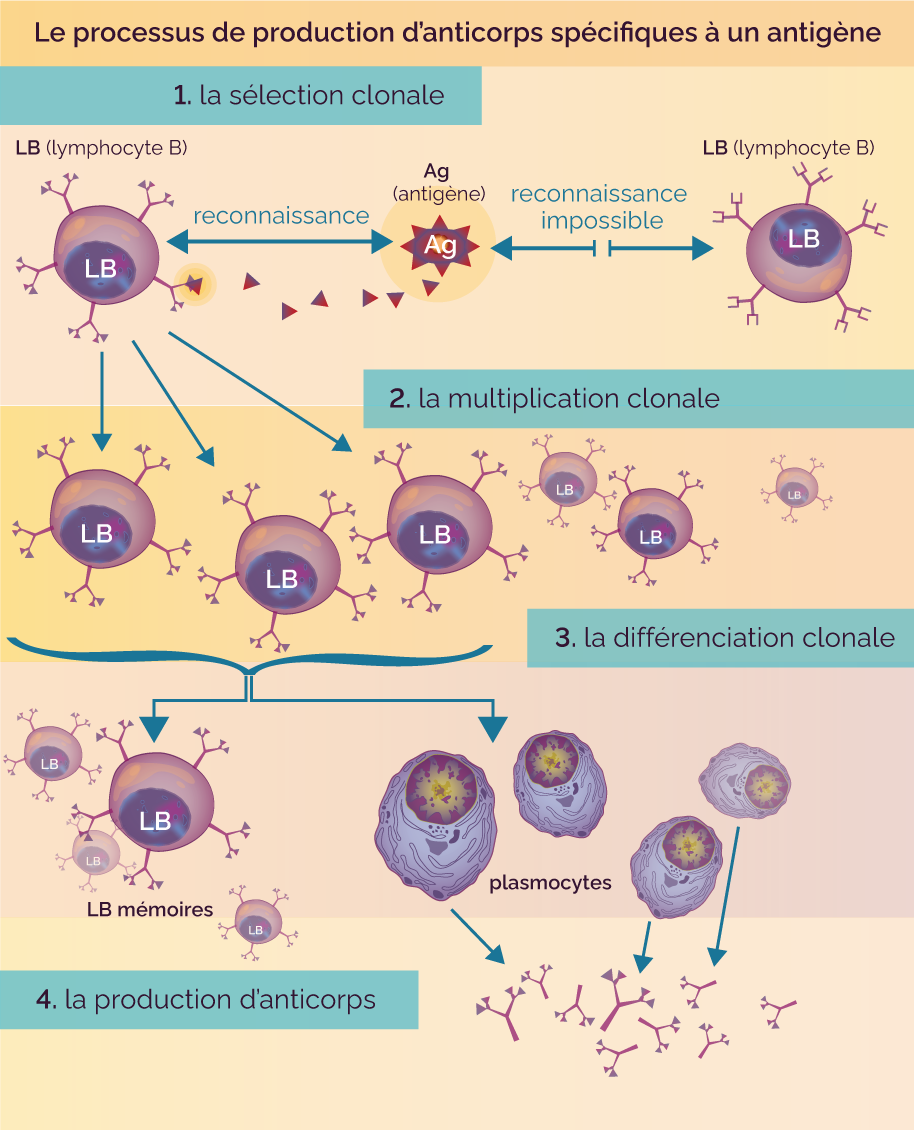

- La formation des anticorps se déroule dans les organes lymphoïdes secondaires et passe par 3 étapes : la sélection clonale pendant laquelle le lymphocyte B est activé par la reconnaissance d’un antigène spécifique, la multiplication clonale du lymphocyte B par mitose et la différenciation clonale du lymphocyte B en cellule mémoire ou en plasmocyte.

- La formation de plasmocytes par différenciation des lymphocytes B permet la production d’anticorps circulants identiques aux anticorps des lymphocytes B dont ils sont issus, et donc spécifique à l’antigène.

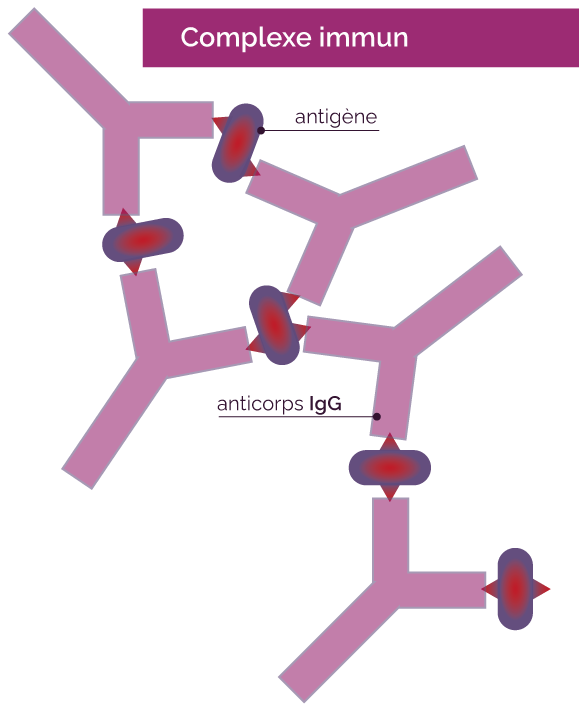

- Les anticorps produits par les plasmocytes vont former des complexes immuns avec les antigènes, pour neutraliser ces derniers.

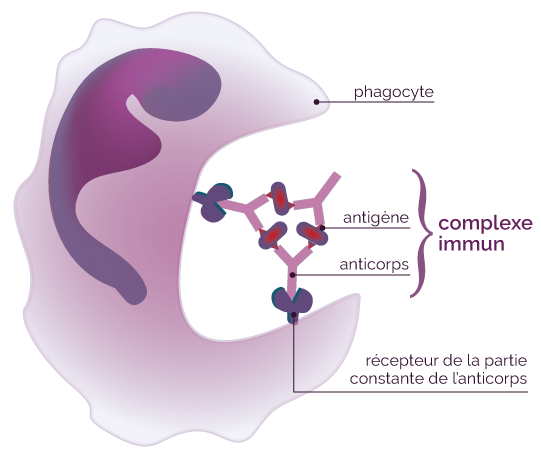

- Les complexes immuns seront ensuite détruits par les cellules phagocytaires de l’immunité innée.

- La réponse immunitaire innée

- La réaction inflammatoire

- La phagocytose, une fonction cellulaire commune à tous les animaux

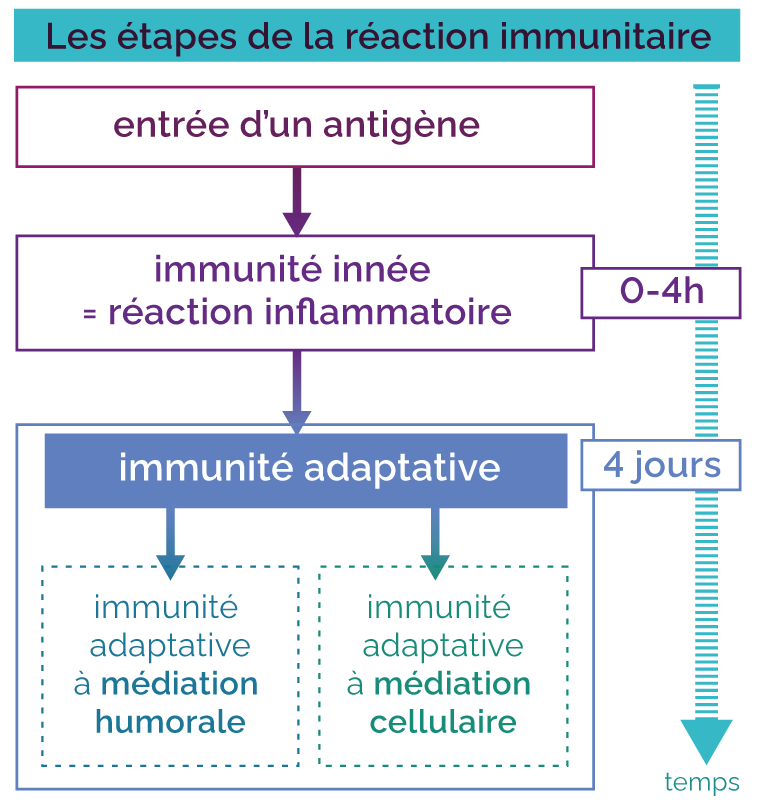

L’immunité adaptative est la seconde ligne de défense de l’organisme après l’immunité innée au travers de la réaction inflammatoire.

Sa mise en place est retardée par rapport à l’immunité innée, puisqu’elle survient seulement 4 jours après le contact avec l’agent pathogène.

La réponse immunitaire adaptative se décompose en deux parties : la réponse immunitaire à médiation humorale et la réponse immunitaire à médiation cellulaire.

La réponse immunitaire à médiation humorale fait intervenir les lymphocytes B qui produisent des anticorps.

Au cours de la réaction immunitaire adaptative, les cytokines (molécules polypeptidiques stimulants la réaction immunitaire) vont servir de médiateurs entre les différents lymphocytes et permettre la coordination de la réponse immunitaire qui est spécifique de l’agent infectieux ; on parle de coopération cellulaire.

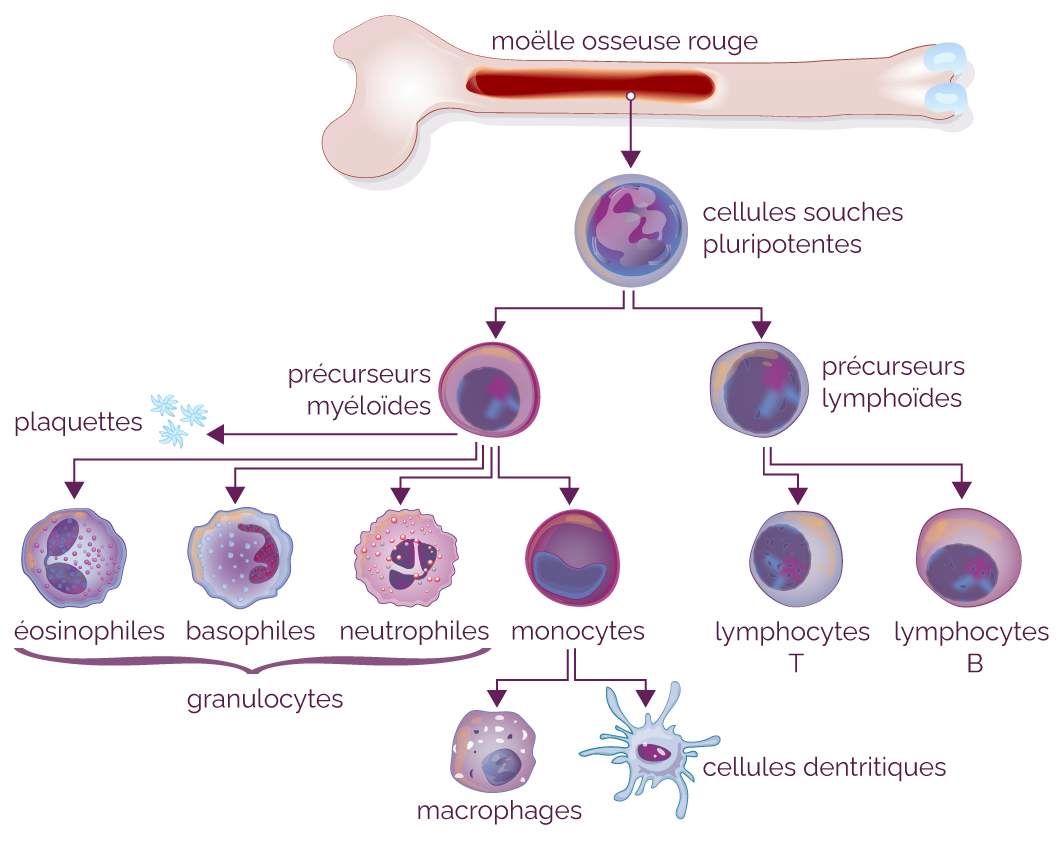

Les cellules impliquées dans la défense de l’organisme sont toutes issues de cellules souches pluripotentes localisées dans la moelle osseuse.

Sous l’effet de différentes cytokines, ces cellules souches vont se différencier en précurseurs myéloïdes ou précurseurs lymphoïdes.

Les précurseurs myéloïdes vont donner naissance aux cellules de la lignée phagocytaire : les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les macrophages ou encore les cellules dendritiques.

Les précurseurs lymphoïdes vont donner naissance aux lymphocytes B et T. Ces lymphocytes B sont qualifiés d’immatures. En effet, pour pouvoir intervenir dans le processus de la réaction immunitaire, ils devront d’abord subir une étape de maturation. Cette maturation se déroule également dans la moelle osseuse. Une fois mature, les lymphocytes B sont transférés dans les organes lymphoïdes secondaires.

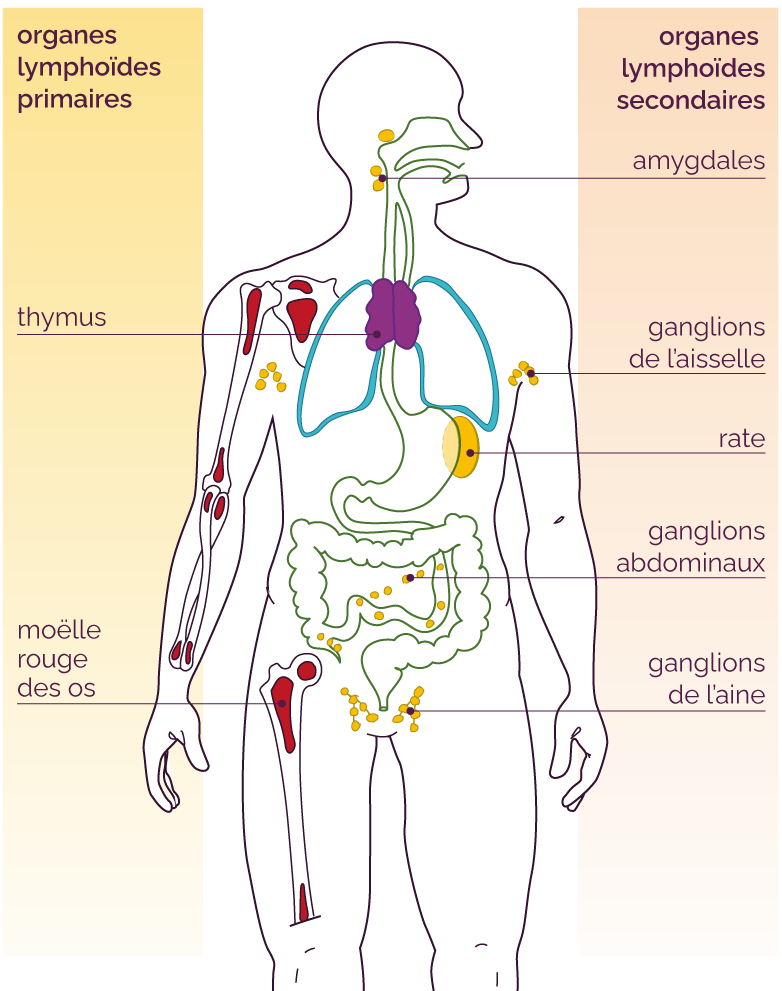

Une fois formés, les lymphocytes B rejoignent les organes lymphoïdes secondaires, qui sont répartis partout dans l’organisme. On compte parmi eux notamment les amygdales, les ganglions lymphatiques comme ceux des aisselles ou de l’abdomen et la rate. Ils sont reliés entre eux par le système lymphatique.

C’est dans les organes lymphoïdes secondaires qu’a lieu la rencontre entre l’antigène, c’est-à-dire l’élément étranger à l’organisme, et les lymphocytes. C’est cette première rencontre qui permet aux lymphocytes naïfs, qui n’ont jamais rencontré un antigène, de reconnaître spécifiquement ce dernier.

Les lymphocytes B immatures expriment à leur surface des immunoglobulines membranaires, toutes identiques pour un même lymphocyte B. Ces immunoglobulines sont des anticorps capables de reconnaître les antigènes solubles, mais permettent aussi aux lymphocytes B de se fixer à la surface des micro-organismes.

Pour que la réaction immunitaire puisse se réaliser, la liaison immunoglobuline membranaire / antigène est obligatoire. Cette fixation spécifique va induire un signal intracellulaire qui va permettre l’activation du lymphocyte B.

Une fois activé, le lymphocyte B pourra produire des anticorps circulants. Il est donc nécessaire que le lymphocyte B reconnaisse l’antigène spécifique à l’aide de ses anticorps membranaires. Ce processus se nomme la sélection clonale.

Une fois cette reconnaissance effective, le lymphocyte B va se multiplier par mitose afin de former des clones, c’est la multiplication clonale.

Cette multiplication est sous le contrôle de l’interleukine II, produite par les lymphocytes T Helper ou T auxiliaire.

La dernière étape permet soit de former des lymphocytes B mémoires, qui serviront lors d’une prochaine infection par le même antigène, soit d’induire une différenciation de lymphocytes B en plasmocytes, qui produiront à leur tour des anticorps. C’est l’étape de la différenciation clonale.

Les plasmocytes produisent des clones de l’anticorps initial présent sur le lymphocyte B.

Ces anticorps produits par les plasmocytes sont solubles, ils vont pouvoir se répartir dans l’organisme.

Les anticorps reconnaissent spécifiquement un type d’antigène et s’y lient. Cette liaison antigène / anticorps va former une structure insoluble ; c’est le complexe immun.

Les anticorps vont aussi intervenir en renforçant l’action des acteurs de l’immunité innée par opsonisation.

Lors de l’opsonisation, les anticorps se fixent à la surface des micro-organismes ou des molécules étrangères solubles. Cette fixation permet de bloquer le développement de l’antigène mais pas de le détruire. Le complexe immun sera ensuite reconnu les phagocytes, ce qui va conduire à son ingestion puis sa digestion, et donc à la destruction de l’agent pathogène, par phagocytose.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !