La fécondation- Terminale- SVT

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les étapes de la fécondation.

- Comprendre le brassage qui se réalise au moment de la fécondation.

- La méiose réalise un brassage génétique au moment de la formation des gamètes.

- La fécondation, en réunissant de façon aléatoire un gamète mâle et un gamète femelle, amplifie largement ce brassage.

- La reproduction sexuée a pour conséquence la variabilité et l'unicité des individus au sein des populations.

- La méiose produit des gamètes, qui sont des cellules haploïdes.

- Les cellules d’un individu sont diploïdes.

- Le génome d’une cellule diploïde est composé de deux jeux de chromosomes, qui constituent des paires de chromosomes homologues.

- À l’exception des chromosomes sexuels chez les mâles, tous les gènes sont présents en double, un allèle étant situé sur chaque chromosome homologue.

- On dit qu’un organisme est homozygote pour un gène si les deux allèles de ce gène sont identiques. Sinon, il est dit hétérozygote.

La fécondation est la rencontre et la fusion des gamètes (le spermatozoïde et l’ovule) pour former la première cellule de l’organisme : le zygote. Les deux gamètes haploïdes apportent chacun un jeu de chromosome provenant d’un des parents. Lors de la fusion des deux noyaux (la caryogamie), le génome du futur organisme est constitué et la diploïdie est restaurée.

À ce titre, la fécondation constitue la fin de la phase haploïde, commencée par la méiose, et est le début de la phase diploïde, du cycle haplodiplophasique.

La fécondation est donc un évènement primordial de la reproduction sexuée et est à la source du brassage génétique et de l’identité génétique des individus.

Après le coït et la libération des spermatozoïdes dans le vagin, ces derniers remontent l’appareil génital féminin. La rencontre avec l’ovule se fait normalement dans les trompes de la femme, juste après l'ovulation.

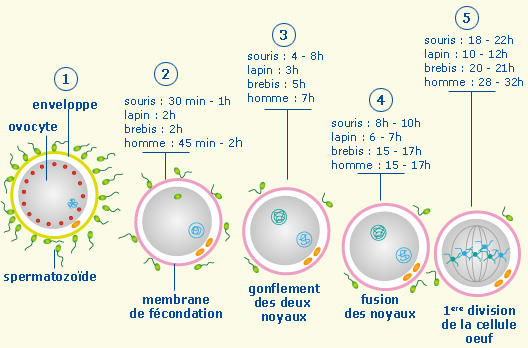

Les étapes de la fécondation sont les suivantes :

- l'entrée d'un spermatozoïde dans l'ovocyte (bloqué en métaphase 2 de méiose) après la digestion partielle de l'enveloppe du gamète femelle ;

- l'ovocyte achève sa méiose et met en place la membrane de fécondation pour empêcher l'entrée d'autres spermatozoïdes (cellule-œuf non viable) ;

- les noyaux femelle et mâle gonflent et forment les pronoyaux ou pronuclei, une réplication d'ADN se produit dans chaque pronucléus ;

- la fusion des 2 pronuclei (on parle de caryogamie) a lieu avec la mise en commun des chromosomes : c'est la formation d'une cellule-œuf diploïde ;

- la première division par mitose du zygote débute, la construction d'un nouvel embryon peut commencer.

Lors de la méiose, grâce aux brassages inter et intrachromosomiques, les gamètes produits par un individu sont d’une très grande diversité.

Lors de la fécondation, un génome unique est assemblé, formant l’identité génétique du futur enfant. Mise à part le cas des vrais jumeaux, issus d’un zygote unique, la probabilité que deux individus pris au hasard aient un patrimoine génétique identique est pratiquement nulle. La fécondation au même titre que la méiose, participe au brassage génétique au sein d’une population.

Il existe une grande diversité d’antigènes à la surface des érythrocytes (les globules rouges). Les deux principaux types d’antigènes sont ceux qui définissent le système sanguin d’une personne. Il s’agit d’une part du système ABO, et d’autre part du système Rhésus. Chacun de ces systèmes est monogénique, c’est-à-dire qu’il est déterminé chez chaque individu par un seul gène, et donc par une seule paire d’allèles.

Dans la population humaine, il existe 3 allèles différents qui déterminent le système ABO : les allèles A (dominant), B (dominant) et o (récessif). En réalité, l’allèle o est un allèle défectif qui ne code pour aucune protéine. Par contre, si une personne porte les allèles (A//B), ses globules rouges présentent les deux antigènes à leur surface, elle est de groupe sanguin [AB]. Ce gène est porté par la paire de chromosome 9.

Le système Rhésus dépend de la présence ou de l’absence d’un autre antigène : l’antigène D. Si une personne possède l’antigène, elle est désigné Rh+, sinon elle est Rh-. L’allèle D (dominant) code pour la présence de l’antigène tandis que l’antigène d (récessif) code pour son l’absence. Ce gène est porté par la paire de chromosome 1.

Une femme porte le génotype suivant : (B//o ; D//d). Son groupe sanguin est donc [B Rh+]. Elle fait des enfants avec un homme portant le génotype (A//o, d//d). Il est de groupe sanguin [A Rh-]. Comment déterminer les groupes sanguins possibles de ces enfants ? Il faut au préalable déterminer tous les gamètes que chaque parent peut produire par la méiose.

La mère peut avoir les gamètes avec les génotypes suivants :

- (B ; D)

- (B ; d)

- (o ; D)

- (o ; d)

Le père peut avoir les gamètes avec les génotypes suivants :

- (A ; d)

- (o ; d)

|

mère

père

|

(B ; D)

|

(B ; d)

|

(o ; D)

|

(o ; d)

|

|

(A ; d)

|

(A//B ;

D//d)

AB Rh+

|

(A//B ;

d//d)

AB Rh-

|

(A//o ;

D//d)

A Rh+

|

(A//o ;

d//d)

A Rh-

|

|

(o ; d)

|

(B//o ;

D//d)

B Rh+

|

(B//o ;

o//d )

B Rh-

|

(o//o ;

D//d)

O Rh+

|

(o//o ;

d//d)

O Rh-

|

Cet exemple montre que la reproduction sexuée, par l’intermédiaire de la méiose et de la fécondation, est un puissant moteur de la diversité au sein des populations naturelles.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !