La diversité des roches sédimentaires détritiques

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les caractéristiques d’une roche détritique (définition, nature et origine).

- Savoir comment sont classées les roches détritiques.

- Être capable d’expliquer l’origine de quelques roches détritiques, comme les roches détritiques terrigènes ou biodétritiques.

- Les roches détritiques sont des roches sédimentaires formées par au moins 50 % de particules issues de l’érosion d’autres roches ou d’organismes vivants.

- La nature des roches détritiques dépend de la nature des roches altérées initialement.

- Les roches détritiques sont classées en fonction de la taille des particules qui les forment (conglomérats, grès, pélites, etc.).

- Les roches détritiques terrigènes sont formées à partir des produits d’érosion d’autres roches.

- Les roches biodétritiques sont formées à partir de l’accumulation des squelettes d’organismes vivants.

- La sédimentation se déroule en étapes successives : le tri, la granulométrique et le dépôt des particules, la déshydratation, la compaction et la cimentation des couches de sédiments.

- Grâce à la sédimentation, les sédiments se transforment en roches sédimentaires qui peuvent être de nature détritique.

Plus de la moitié de notre paysage à la

surface de notre planète ou immergé est

composé de roches sédimentaires ou de

sédiments.

Il existe différentes catégories de roches

sédimentaires, dont les roches détritiques.

Doc. 1 :

Photographie présentant une roche

détritique

Doc. 1 :

Photographie présentant une roche

détritique

Cette roche détritique est formée de couches de sédiments) (chacune des alternances de couleur correspond à une strate) empilés au cours des temps et qui se sont consolidés durant le processus de sédimentation.

Ces particules peuvent être de nature et de

taille variables : graviers, galets, blocs arrondis ou

anguleux, sables, argiles, coquilles, etc.

La taille des particules peut varier de l’ordre

du micromètre à plusieurs dizaines de

centimètres.

Ces particules sont liées par un

liant (qui peut être un

ciment ou une

matrice).

Pour distinguer une matrice d’un ciment, il faut

l’observer à l’œil nu, puis au

microscope.

La nature d’une roche détritique dépend de l’origine et de la taille des particules qui la composent.

Doc. 2 :

Photographie d'un conglomérat de type poudingue

Doc. 2 :

Photographie d'un conglomérat de type poudingue

Un conglomérat est une roche

détritique composée de morceaux

discernables arrachés à une roche

préexistante.

Ces morceaux de roches sont agglomérés

par un liant qui peut être un ciment ou une

matrice.

On observe, sur cette photo, un conglomérat de

type poudingue, qui est formé de graviers, de

galets et de blocs arrondis.

La taille de ces éléments est

supérieure à

2 millimètres.

Ces galets, graviers et blocs arrondis peuvent provenir

d’un granite qui a été

altéré, par exemple.

Doc. 3 :

Photographie d'un conglomérat de type

brèche

Doc. 3 :

Photographie d'un conglomérat de type

brèche

Il existe aussi des conglomérats de type

brèche qui contiennent les mêmes morceaux

de roches discernables, mais avec une forme

anguleuse.

La forme de ces morceaux de roches nous donne des

indications sur leurs conditions de formation.

Doc. 4 :

Photographie d'un échantillon de grès

Doc. 4 :

Photographie d'un échantillon de grès

Le grès est formé par

l’agrégation de grains de sable

liés par un ciment naturel.

Sur l’échantillon ci-dessus, les grains de

sable sont fins. Ils ont une taille comprise entre

63 micromètres et

2 millimètres.

Ces grains de sable proviennent de

l’altération de roches comme le granite,

par exemple.

La pélite, appelée aussi argilite,

ressemble au grès mais les particules qui la

forment sont des sables très fins appelés

silts (= argiles).

Ces silts ont une taille inférieure à

63 micromètres.

Doc. 5 :

Photographie d'un échantillon de pélite

Doc. 5 :

Photographie d'un échantillon de pélite

L’observation au microscope polarisant permet de repérer les minéraux plus petits qui constituent la roche, ainsi que d’identifier la nature du ciment.

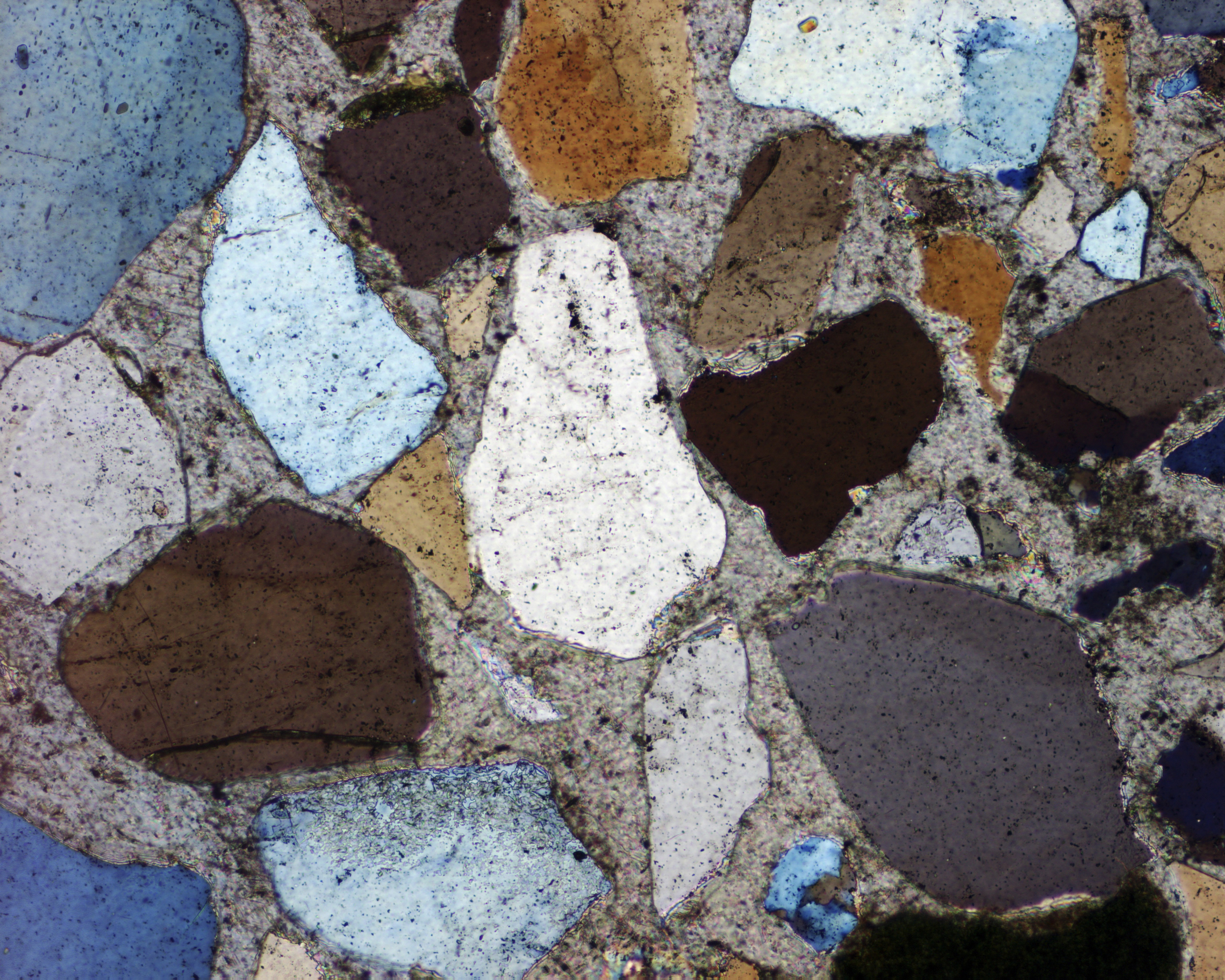

Doc. 6 :

Photographie d'une lame mince de grès

observée au microscope

Doc. 6 :

Photographie d'une lame mince de grès

observée au microscope

On peut observer, au microscope polarisant

essentiellement, des minéraux de quartz et un

ciment qui les lie.

Ces minéraux de quartz proviennent souvent de

l’altération d’un granite.

Le ciment présent s’est formé par

précipitation et cristallisation des

éléments dissous dans les

sédiments lors du processus de

sédimentation.

Sur cette photo, le ciment est constitué de

silice.

On peut classer les roches sédimentaires détritiques en 2 grandes catégories :

- les roches détritiques terrigènes ;

- les roches biodétritiques.

L’origine des particules qui les composent permet de les distinguer.

Les roches détritiques terrigènes

proviennent de l’accumulation de débris de

roches et de minéraux provenant de roches

continentales qui ont été

altérées.

Les minéraux classiques les plus

retrouvés sont des quartz, des feldspaths et des

micas.

Les débris de roches et de minéraux sont liés par un ciment, fait souvent d’argiles ou d’éléments de type sables très fins.

On utilise la granulométrie pour classer et nommer les roches appartenant à cette catégorie.

| Diamètre des particules | Sédiments meubles | Nom de la roche consolidée | Nom du groupe des roches détritiques terrigènes |

| > 2 mm | cailloux, blocs, graviers | conglomérats | rudites |

| entre 2 mm et 63 micromètres | sables | grès | arénites |

| entre 63 micromètres et 2 micromètres | silts | siltites | pélites |

| < 2 micromètres | argiles | argilites |

Les roches biodétritiques proviennent de l’accumulation de parties minérales (coquilles, tests, os), provenant de l’activité d’organismes vivants.

Les organismes vivants prélèvent dans

leur milieu de vie aquatique, par exemple, des

éléments chimiques leur permettant de

construire des squelettes internes ou externes

(coquilles), de nature variée (calcaire,

silice).

On dit que ces structures sont d’origine

biochimique.

À la mort des organismes vivants, ces structures

participent à la formation de sédiments

et donc de roches sédimentaires, dites

biodétritiques.

On peut citer comme exemple de roches biodétritiques : les calcaires biodétritiques de type falun ou lumachelle et les radiolarites.

Doc. 8 :

Photographie d'un calcaire coquillé

Doc. 8 :

Photographie d'un calcaire coquillé

Ces deux roches biodétritiques sont formées de coquilles calcaires entières ou brisées d’organismes vivants, cimentées entre elles.

Les coquilles des organismes vivants qui composent les roches biodétritiques peuvent avoir une autre origine.

Une radiolarite est une roche biodétritique,

composée essentiellement de coquilles siliceuses

de radiolaires (être vivant planctonique de mer

chaude).

Il n’est pas possible à l’œil

nu d’observer les coquilles siliceuses, car les

radiolaires sont des organismes vivants microscopiques.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !