Fonctionnement comparé de l'œil et de l'appareil photographique

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Cependant, il existe des différentes importantes entre eux.

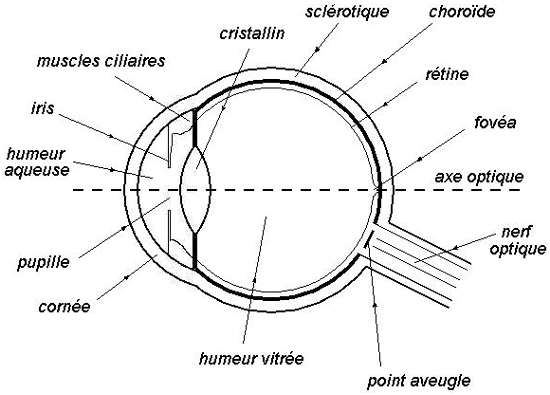

La lumière ne peut pénétrer dans l’œil que par la cornée. En effet, il est recouvert d’une enveloppe blanche opaque très résistante, la sclérotique. La lumière est partiellement déviée par la cornée. Selon la luminosité, l’œil peut moduler la quantité de lumière perçue par ouverture ou fermeture de l’iris. Le trou par lequel entre la lumière est la pupille.

La lumière est déviée une nouvelle fois par le cristallin. Cette structure est soumise à l’action des muscles ciliaires, de telle manière que le cristallin peut faire varier la focalisation de la lumière. Le but est que les rayons convergent exactement sur le fond de l’œil, quelle que soit la distance des objets observés : c’est l’accommodation.

La zone au fond de l’œil, qui recouvre une enveloppe sombre (la choroïde), est la rétine. Elle est pourvue d’une grande quantité de récepteurs de lumière. Ces derniers sont de deux sortes : les récepteurs sensibles à la luminosité : les bâtonnets et ceux sensibles aux couleurs : les cônes. En une partie très petite de la rétine, la fovéa (centre de la macula), la concentration en cônes est importante. Cela correspond à la vision centrale.

L’information visuelle, sous la forme d’un message nerveux, est ensuite canalisée vers le cerveau par le nerf optique. A noter que ce nerf prend naissance en un endroit précis de l’œil, appelé point aveugle. Comme son nom l'indique, cette zone de la rétine ne permet pas la vision.

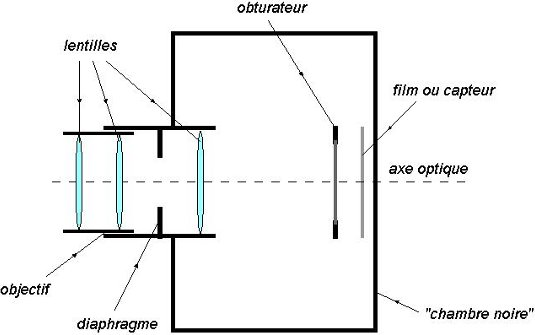

La partie intéressante de l’appareil photographique consiste en une enceinte dont la lumière ne peut rentrer que par l’objectif. En passant à travers lui, les rayons lumineux sont déviés par un jeu de lentilles. Une mise au point peut être effectuée en décalant l’objectif (et donc sa ou ses lentilles) le long de l’axe optique. La finalité est que les rayons lumineux convergent pour donner une image nette sur le film ou le capteur se trouvant au fond de l’enceinte. Un diaphragme peut faire varier la quantité de lumière pénétrant dans l’instrument, suivant la luminosité.

Un obturateur se trouve sur le trajet du faisceau lumineux. Lorsqu’une photographie est prise, l’obturateur s’ouvre pendant un temps assez court pour que la lumière fasse réagir un film photographique photosensible (sels d’argent). Ce film, constituera « les négatifs » qui seront ensuite développés pour produire les photographies désirées.

Sur des appareils photographiques récents, le film est remplacé par un capteur électronique sensible à la lumière. L’information, sous la forme d’un signal électrique, sera alors transmise à une électronique qui traitera et enregistrera le cliché dans une mémoire.

• La sclérotique et la choroïde avec le boîtier de l’appareil photographique, qui constituent pour les deux une « chambre noire ».

• La cornée avec la lentille d’entrée de l’appareil photographique.

• Le cristallin avec l’objectif, réglables pour la mise au point.

L’accommodation et la mise au point sont ainsi équivalentes d’un point de vue optique.

• L’iris/pupille avec le diaphragme pour moduler la lumière entrante.

• La rétine avec le film photographique/capteur photosensible pour recueillir l’image donnée de l’objet observé/photographié. D’ailleurs, si le film photographique est à usage unique, ce n’est pas le cas pour la rétine et le capteur photosensible. Ces deux capteurs sont « régénérés » très rapidement.

• Le cerveau avec l’électronique embarqué dans l’appareil numérique, pour leur rôle de traitement des images obtenues.

D’autre part, pour les deux récepteurs optiques, les images formées sont réelles, car observables sur un écran. Ce sont d’ailleurs ces images qui vont impressionner les cellules photosensibles de la rétine, ou les capteurs de l’appareil photographique.

Par contre, on aura des différences selon plusieurs aspects, dont notamment :

• L’œil envoie des informations visuelles en continue au cerveau, alors que l’appareil photographique ne capte une image que lorsque une photographie est prise. L’œil se rapproche alors plus d’une caméra.

• L’obturateur n’a pas d’équivalent pour l’œil, mis à part la paupière (mais dont le rôle est différent).

• Pour l’œil, du fait que la distance entre le cristallin et la rétine est fixe, c’est la déformation du cristallin qui permet l’accommodation. Pour l’appareil photographique, c’est le déplacement de l’objectif qui permet la mise au point.

• La sensibilité d’un film photographique ou d’un capteur photosensible est homogène, alors qu’un œil possède une zone très riche en capteurs, la fovéa. Il possède aussi un point aveugle.

Aussi, le rôle du cerveau dans le mécanisme de la vision est loin d’être anodin. En effet, il interprète énormément.

Par exemple : les illusions d’optique, le fait de reconnaître des formes familières dans les formes prises par les nuages…

Un autre exemple concerne le point aveugle, qui est tout simplement ignoré par le cerveau qui « recopie » ce qui se trouve au voisinage de celui-ci pour combler le manque.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !