Caractéristiques du spectre solaire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Cependant, il est nécessaire de prendre en compte que l’atmosphère terrestre absorbe certaines radiations, comme les UV (couche d’ozone). D’autre part, le bleu est diffusé par l’atmosphère afin de donner la couleur bleue du ciel. C’est ce qui explique que le Soleil soit vu jaune sur Terre, au lieu de blanc en réalité.

Sur le graphe ci-dessous, il apparaît que le modèle du corps noir à 5900 K correspond bien au spectre solaire « extraterrestre », autrement dit sans les effets de l’atmosphère terrestre. D’autres approches avancent une température d’environ 5780 K comme température de surface de l’astre.

En conséquence, le Soleil émet un spectre continu, polychromatique, correspondant approximativement au rayonnement thermique d’un corps noir d’environ 5700-5900 K.

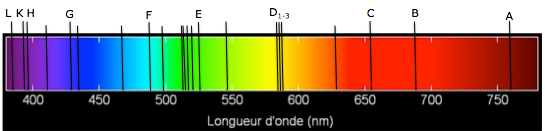

Le spectre représenté sur la photographie rend compte du spectre polychromatique de la lumière blanche émise par le Soleil. Par contre, il comporte de nombreuses raies sombres, non explicables par le modèle du corps noir. Ces raies furent observées pour la première fois en 1802 par William Hyde Wollaston. En 1814, Joseph von Fraunhofer procéda à une étude de ces raies, en mesurant leur longueur d’onde et en les repérant avec des lettres :

C’est le même principe que pour le spectre d’absorption d’un atome. Du fait qu’un atome ne peut occuper que certains états d’énergie (quantification de l’énergie), il absorbe les photons dont l’énergie correspond à celle qui lui faut pour passer à un état d’énergie supérieure. La différence majeure avec l’expérience faite en laboratoire est que l’atmosphère solaire n’est pas constituée que d’un seul élément chimique, mais plusieurs.

Faire correspondre les raies noires aux éléments chimiques associés permet d’en déduire la composition de l’atmosphère solaire, et par extension la composition des couches externes de l’astre. Ainsi, si A, a et B correspondent au dioxygène de l’atmosphère terrestre (à exclure), on a :

• Hydrogène : raies C, F, G’, h

• Hélium : raie D3

• Sodium : raies D1 et D2

• Magnésium : raies b1, b2, b4

• Calcium (ionisé ou neutre) : raies G, H, K

• Fer : raies E2, b3, b4, c, d, e, G

Remarque : certaines raies, comme les raies D sont très proches sur le spectre ; elles sont ainsi numérotées D1, D2, D3. Certaines raies, comme les raie G, sont trop proches pour être différentiées.

La lumière solaire est blanche, de spectre continu, jusqu’à ce qu’elle traverse l’atmosphère de l’étoile. Certaines longueurs d’onde du spectre sont alors absorbées par les atomes présents. Observé depuis la Terre, le spectre solaire se présente alors sous la forme d’un spectre d’absorption, c'est-à-dire comme le spectre de la lumière blanche mais avec des raies noires, nommées raies de Fraunhofer.

En établissant la correspondance entre les raies d’absorption et les éléments chimiques qui en sont responsables, il devient possible d’accéder à la composition de l’atmosphère et des couches externes de l’étoile.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !