Dérive génétique et évolution

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Définir la diversité génétique.

Aborder les mécanismes évolutifs : dérive génétique et sélection naturelle.

Conséquence de l'évolution : apparition de nouvelles espèces.

Au cours de cette partie, nous donnerons des exemples de diversité génétique et verrons comment cette diversité peut être influencée par la « dérive génétique » et les conditions du milieu.

Au sein d’une même espèce on constate une grande variabilité entre individus liée à l’existence des allèles. Cette diversité génétique peut être dépendante ou non de la zone géographique dans laquelle vit l’espèce.

C’est le cas de nombreux végétaux comme le pin sylvestre pour lequel il existe des populations que l’on retrouve soit dans le Sud de l’Espagne (Pinus sylvestris nevadensis), soit dans le Nord et le centre de l’Espagne (Pinus sylvestris iberica), soit dans les Pyrénées orientales (Pinus sylvestris catalaunica) ….

Par exemple, chaque individu de l’espèce humaine possède 46 chromosomes, portant toujours les mêmes gènes. Pour chaque gène, il existe un ou plusieurs variants appelés les allèles.

Prenons l’exemple des groupes sanguins. Pour ce gène, il existe trois allèles A, B et O. Chaque individu possédant 2 exemplaires de chaque gène on peut trouver dans la population les combinaisons d’allèles suivantes :

L’étude de la fréquence des allèles ABO dans le monde montre que leur distribution géographique n'est pas homogène.

L’allèle B est très fréquent dans les populations humaines eurasiennes et est plus rare dans les populations humaines américaines (moins de 5%).

A l’inverse, l’allèle O est le plus fréquent sur les continents américains (plus de 50 %) et beaucoup plus rare en Eurasie.

A l’inverse, au sein des populations d’Europe de l’Est, c’est l’allèle B qui sera le plus fréquemment transmis à la descendance.

Au sein d’une même population (ensemble d’individus appartenant à la même espèce et occupant une même zone géographique) tous les individus ne possèdent pas les mêmes allèles.

Comment vont évoluer les fréquences alléliques de génération en génération ?

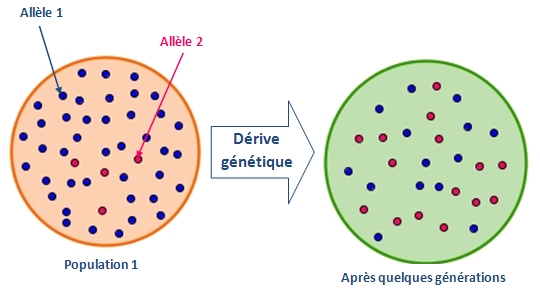

Tous les individus de la population ne se reproduisent pas ou du moins ne donnent pas le même nombre de descendants et ce de façon aléatoire. A la génération suivante, pour un allèle donné on retrouvera donc une fréquence d’autant plus élevée que les individus porteurs de cet allèle ont eu la possibilité de se reproduire.

Ainsi, au fil des générations, les fréquences alléliques peuvent être modifiées. Elles augmentent si les individus qui les portent se reproduisent facilement et diminuent si les individus porteurs se reproduisent peu ou pas, quittent la population ou meurent.

On comprend donc aisément que le processus de dérive génétique n’aboutira pas à la même fréquence allélique dans deux populations d'une même espèce géographiquement isolées. Les paramètres des 2 populations : milieu de vie, prédation ou taille de la population étant différents.

Darwin se demanda si cette sélection artificielle existait à l’état naturel ?

Au cours d’un voyage autour du monde, Darwin constate qu’au sein des écosystèmes les espèces coexistent en équilibre sans qu’aucune ne prennent le dessus sur les autres. Il en déduit qu’il existe des facteurs limitant leur développement.

De plus, il constate que des modifications physico-chimiques du milieu peuvent influencer la reproduction des espèces.

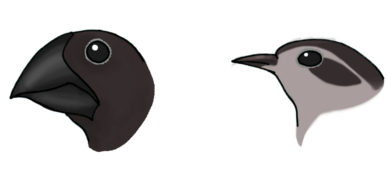

L’exemple le plus connu est celui des pinsons des îles des Galápagos.

Darwin observe la présence sur les îles de deux types de pinsons : des pinsons à gros bec capables de briser les fruits les plus durs dont ceux d’un arbuste résistant à la sécheresse et le pinson à bec moyen qui a du mal à se nourrir avec ce type de fruits. La population de pinsons varie d’une île à l’autre dans l’archipel. Il constate aussi que la végétation est différente d’une île à l’autre. Il existe en fait une correspondance entre la taille du bec des pinsons et le type de ressources alimentaires disponibles sur l’île.

Ainsi, les conditions du milieu de vie agissent comme un moteur de la sélection naturelle. Dans des conditions données, ce sont les individus qui présentent un avantage sélectif qui vont dominer au sein de la population. Ils seront plus aptes à se reproduire. Si les conditions du milieu changent, un autre groupe d’individus avantagés peut dominer. L’avantage sélectif est conféré par des caractères issus de l’expression des allèles. La sélection naturelle est un mécanisme évolutif non aléatoire, à l'inverse de la dérive génétique.

Plus une population possédera une forte diversité génétique plus elle sera capable de faire face à des modifications du milieu et donc de s’adapter et de survivre.

On vient de voir qu’une espèce pouvait être subdivisée en populations en fonction des zones géographiques habitées.

Chaque population est caractérisée par des fréquences alléliques différentes qui sont liées à l’avantage sélectif qu’ont certains individus de la population. Ces fréquences alléliques peuvent changer en fonction des conditions du milieu.

Comment la dérive génétique et la sélection naturelle peuvent-elles conduire à l'apparition d'une nouvelle espèce ?

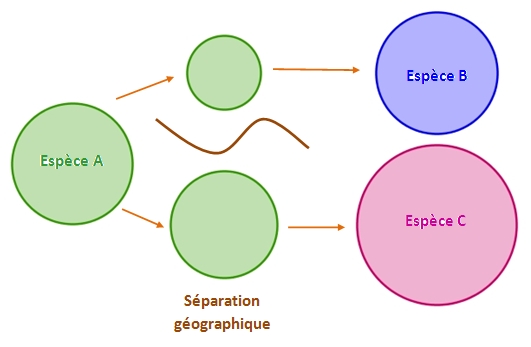

Des modifications importantes des conditions du milieu liées à l’histoire de la Terre (bouleversements climatiques, tectonique des plaques, …) peuvent conduire à la l’isolement géographique de populations issues d’une même espèce.

Chacune de ces populations ne possède alors plus qu’un nombre limité d’individus de l’espèce. Par conséquent, elles ne vont posséder qu’un certains nombre d’allèles à des fréquences très différentes de la population "mère".

Si chacune de ces populations évolue dans un milieu de vie différent, les individus qui présenteront un avantage sélectif ne seront pas les mêmes. Au fur et à mesure des nouvelles générations, les individus vont évoluer vers des caractéristiques génétiques de plus en plus différentes, jusqu'à perdre l'interfécondité avec les autres populations.

Au sein d’une espèce, tous les individus possèdent les mêmes gènes mais leur combinaison d’allèles est unique. Ceci est à l’origine de la diversité génétique.

Dans une population donnée, les allèles présents vont être transmis au hasard de génération en génération. Les fréquences alléliques peuvent être différentes d’une population à une autre au sein d’une même espèce, et ce de façon aléatoire. C’est la dérive génétique. Ce mécanisme est d'autant plus fort que la population est petite.

Chaque population vit dans une zone géographique donnée. Certains allèles peuvent conférer aux individus qui les possèdent un avantage sélectif (ex : survie) et favoriser leur reproduction dans ce milieu. Si les conditions du milieu changent, ce seront d’autres allèles qui confèreront un avantage sélectif à d’autres individus. C’est le principe de la sélection naturelle. Plus la population aura une grande diversité génétique plus elle pourra faire face au phénomène de sélection, ainsi elle aura une grande adaptabilité aux changements.

L'apparition d’une nouvelle espèce est une conséquence de ces mécanismes évolutifs sur des milliers d'années.

Dans une optique de conservation des espèces il est donc important de préserver une certaine diversité génétique pour assurer la pérennité d'une population qui est bien souvent en très faible effectif et donc soumise à de fortes pressions de sélection ou de dérive.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !