Structure de la Terre

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

► Quelles informations nous donne l’étude de leur répartition ?

► On dit que la Terre est formée de plaques (tectoniques) : qu’est-ce ? Quelle est leur structure ?

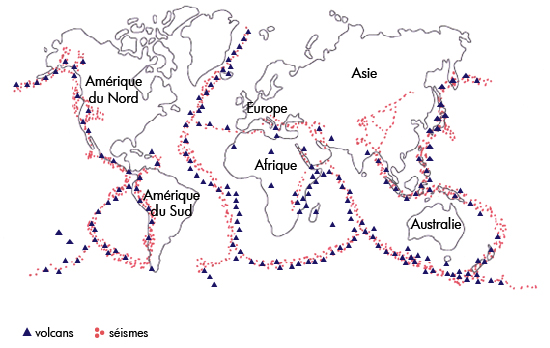

La répartition des séismes et des manifestations volcaniques permet de délimiter une douzaine de plaques.

Une fosse océanique est un relief sous-marin très profond en bordure de certains continents ou îles (profondeur moyenne : 6 000 m).

Finalement, ces répartitions qui ne sont pas dues au hasard ont permis aux géologues de définir que la surface de la Terre est formée de grandes zones ou surfaces « calmes », très peu actives dont les contours ou limites sont, au contraire, très actifs (présence d’activité sismique et volcanique). Ces grandes zones ont été nommées « plaques tectoniques » et leurs contours actifs sont appelés « frontières de plaques ».

Notre planète compte une douzaine de plaques : ainsi on peut comparer la surface terrestre à un puzzle dont chaque pièce est une plaque. Dans le paragraphe suivant, nous allons voir de manière simple comment montrer que ces plaques sont mobiles.

Remarque : les limites des plaques tectoniques ne correspondent pas forcément aux contours des continents et des océans !

Doc. 1 : Carte de la répartition mondiale des séismes et des volcans (ils se superposent)

Doc. 2 : Carte des fonds océaniques

Ainsi, les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres et sont animées de différents mouvements : elles s’écartent, se rapprochent ou coulissent. Ces déplacements sont de l’ordre de quelques centimètres par an.

Doc. 3 : Les mouvements des plaques tectoniques

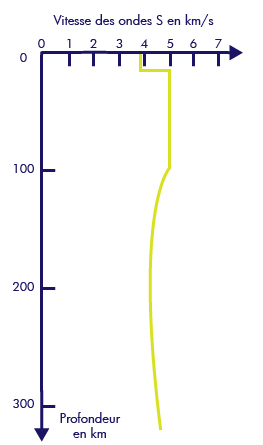

Un ralentissement de la vitesse des ondes sismiques traduit une diminution de la rigidité des roches qu’elles traversent.

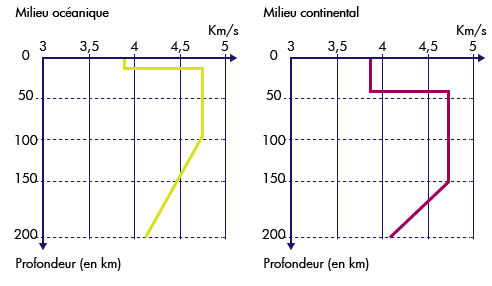

Le graphique ci-dessous montre que la vitesse des ondes sismiques n’est pas constante à l’intérieur de la Terre : vers 100 km de profondeur, on remarque une baisse de la vitesse des ondes qui traversent donc un milieu moins rigide que le précédent.

Cette variation de vitesse a permis de matérialiser les limites entre deux couches ou enveloppes de nature différente :

• la lithosphère de 0 à 100 km de profondeur, formée de roches très rigides. Elle est découpée en plaques mobiles ;

• l’asthénosphère, située sous la lithosphère, est moins rigide et va de 100 à 700 km de profondeur.

Les graphiques ci-dessous montrent simplement que la lithosphère est moins épaisse sous les océans que sous les continents (90 km en moyenne contre 130 km en moyenne sous les continents).

Remarque : la lithosphère est plus rigide que l'asthénosphère, c'est pourquoi elle est mobile. Tout se passe comme si les plaques lithosphériques se déplaçaient sur une immense couche de savon (humide).

L'étude de la variation de la vitesse des ondes sismiques en profondeur a permis de distinguer deux enveloppes ou couches terrestres : la lithosphère qui repose sur l'asthénosphère, moins rigide.

Ainsi les plaques tectoniques sont aussi appelées plaques lithosphériques, leur profondeur correspondant à celle de la lithosphère (100 km en moyenne).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !