Principe de la phylogénie moléculaire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Définir la phylogénie.

- Comprendre le principe de la phylogénie basée sur les caractères anatomiques et morphologiques.

- Définir caractères ancestral, dérivé, homologue, innovation génétique.

- Comprendre le principe de la phylogénie moléculaire.

Charles Darwin a été le premier à émettre l’idée que les espèces étaient apparentées. Cette vision révolutionnaire a conduit à revoir la classification des êtres vivants basée non plus sur de simples similitudes mais sur le fait de partager des caractères homologues ayant pu être modifiés au cours de l’évolution notamment sous l’effet de la pression du milieu. Cette approche a conduit à la construction d’arbres de parenté des espèces.

La phylogénie moléculaire se base aujourd’hui sur la comparaison des séquences ADN, ARN ou protéines homologues c’est-à-dire étant issues d’un gène ancestral commun. Ce dernier a subi au cours de l’évolution des mutations dont la fréquence est proportionnelle au lien de parenté des espèces. Plus le taux de mutations est important plus les espèces sont éloignées. On parle de distance.

- Connaître les acides nucléiques (ADN ARN).

- Connaître le lien entre séquence ADN, ARN et protéine.

- Comprendre le concept de sélection naturelle.

De tout temps, l’être humain a voulu classer les êtres vivants afin de pouvoir distinguer l’espèce humaine des autres espèces. Cet effort de classification a permis de constituer des groupes d’espèces présentant des similitudes morphologiques. Mais, la théorie de l’évolution de Charles Darwin a conduit à réviser cette vision du monde vivant. Aujourd’hui, il apparaît clair que les espèces sont toutes apparentées.

Ce que Charles Darwin qualifiait alors de généalogie est en fait de la phylogénie. Elle consiste en l’étude des liens de parenté des espèces entre elles qui permet aujourd’hui de retracer l’histoire évolutive des espèces.

Les premiers critères utilisés pour la classification phylogénique des espèces sont des critères anatomiques et morphologiques. Les espèces sont classées en fonction des caractères partagés bien précis. Il s’agit des caractères homologues, c’est-à-dire des caractères ayant une origine ancestrale commune mais ayant pu évoluer au cours du temps.

On parle alors de caractère ancestral pour l’écaille et de caractère dérivé (ou innovation génétique) pour le poils et la plume.

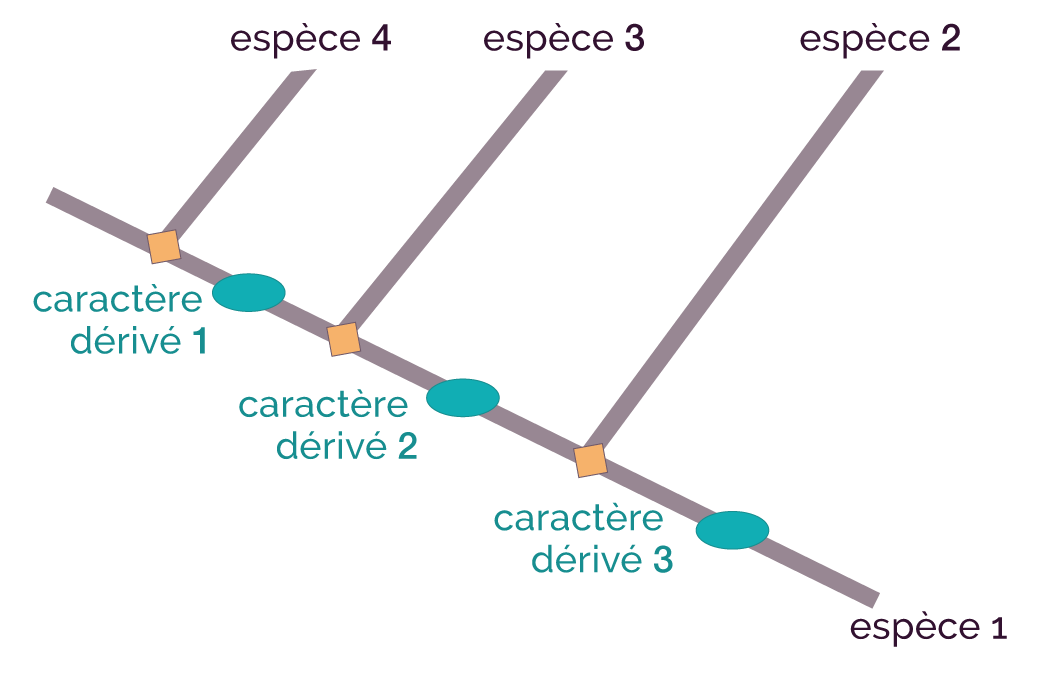

Les études phylogénétiques conduisent les scientifiques à la construction des arbres de parenté des espèces. Cette construction repose sur le principe de parcimonie qui suppose qu’un caractère dérivé a une faible probabilité d’apparaître et d’être maintenu donc il y a une forte probabilité pour qu’il n’apparaisse qu’une fois dans l’arbre de parenté. Par cette approche, le scientifique construit une matrice de caractères de laquelle il va déduire un arbre de parenté dans lequel il va regrouper ensemble les espèces qui partagent les états dérivés des caractères.

| Caractère 1 | Caractère 2 | Caractère 3 | |

| Espèce 1 | + | + | + |

| Espèce 2 | + | + | - |

| Espèce 3 | + | - | - |

| Espèce 4 | - | - | - |

Arbre phylogénétique

Toutefois, cette approche a ses limites. En effet, pour un même groupe d’espèces, il est possible d’obtenir des arbres différents selon les caractères pris en compte. Aussi, le choix pertinent des caractères et de leur état dérivé est essentiel pour valider l’arbre obtenu. De plus, cette approche rend difficile le positionnement des espèces fossiles pour lesquelles il est parfois difficile de connaître l’état des caractères à l'époque où elles existaient.

Dans les années 80, la molécule d’ADN, porteuse de l’information génétique est connue et commence à être séquencée. Ces avancées technologiques vont permettre l’émergence de la phylogénie moléculaire.

Elle repose sur la comparaison des séquences d’un gène ou de sa protéine partagées par différentes espèces. Si le taux d’homologie entre les séquences est supérieur à 20 % alors on considère qu’elles sont homologues, c’est-à-dire qu’ils sont issues d’un même gène ancestral.

Lorsque l’on veut établir un lien de parenté basée sur des données moléculaires, il faut choisir des séquences à comparer présentant suffisamment de différences. Il ne faudra donc pas choisir des séquences trop bien conservées au cours de l’évolution ni des séquences dont les variations ont été trop importantes.

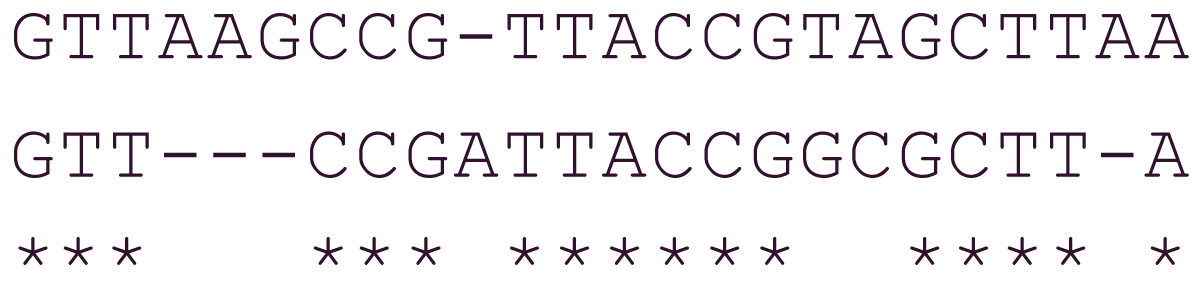

L’alignement des séquences doit se faire de façon à maximiser la similarité des séquences.

Exemple d'alignement

Le résultat des alignements permet de calculer le taux d’homologie des séquences et d’en déduire le taux de différences ou distance. Ces dernières valeurs sont utilisées pour construire une matrice de distance qui permet d’indiquer la distance qui sépare dans l’arbre chaque séquence.

Ainsi, les séquences les plus proches seront les plus proches dans l’arbre. Les séquences les plus éloignées seront les plus lois dans l’arbre.

La distance entre deux gènes reflète le taux de mutation entre les deux séquences. Ces mutations sont survenues aléatoirement au cours du temps. Si on émet l’hypothèse que le taux de mutations est le même pour tous les gènes et toutes les espèces, on peut en déduire la date de séparation des deux espèces. On parle alors d’horloge moléculaire.

Cette nouvelle approche de phylogénie basée sur des données moléculaires a pu conforter les arbres de parenté déjà construits à l’aide des caractères anatomiques et morphologiques. Mais il a aussi permis de remettre en question certaines parentés établies alors que les similitudes n’étaient que le résultat d’une convergence évolutive.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !