Mise en évidence des variations récentes du climat : l'alternance climatique du quaternaire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Rassembler et confronter une diversité d’indices pour restituer les variations climatiques passées.

- Mettre en évidence l’amplitude et la période des variations climatiques étudiées à partir de la convergence de ces indices.

- Comprendre les outils nécessaires pour appréhender les enjeux climatiques contemporains.

- Les paléoclimatologues disposent de nombreux indices pour étudier les variations climatiques du passé.

- Tous les résultats sont corrélés : la planète a subi, durant les derniers 800 000 ans, une alternance de périodes froides et de périodes chaudes.

- Des données préhistoriques, géologiques et paléo-écologiques attestent l’existence, entre -120 000 et -11 000 ans, d’une glaciation.

- Les paramètres orbitaux de la Terre sont à l’origine des entrées et des sorties de glaciation.

- D’environ 1 °C en 150 ans, le réchauffement climatique est corrélé à l’émission de gaz à effet de serre liée aux activités humaines.

- Utiliser les indices de terrain et les données du laboratoire pour comprendre l’évolution du climat.

- Lien entre la teneur en CO2 de l'atmosphère et les variations de température à la surface de la Terre.

Le quaternaire est une période de l’ère du Cénozoïque et la plus récente sur l’échelle des temps géologiques. Elle s’étend de -2,58 millions d’années à l’époque actuelle. Le quaternaire est subdivisé en deux époques géologiques : le Pléistocène et l’Holocène.

Nous allons voir quels événements et évolutions climatiques majeurs caractérisent cette période géologique.

On peut reconstituer les climats récents grâce à des indicateurs géologiques ou paléo-écologiques.

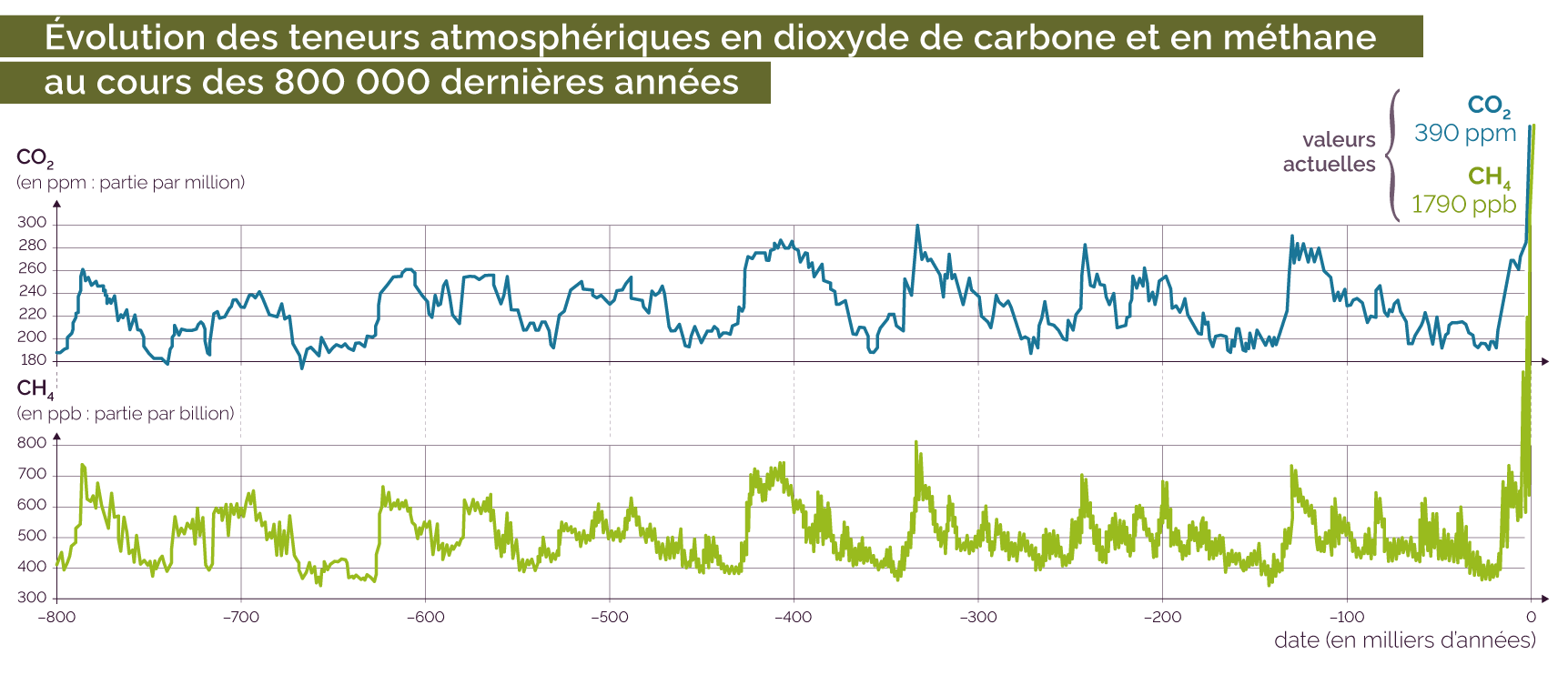

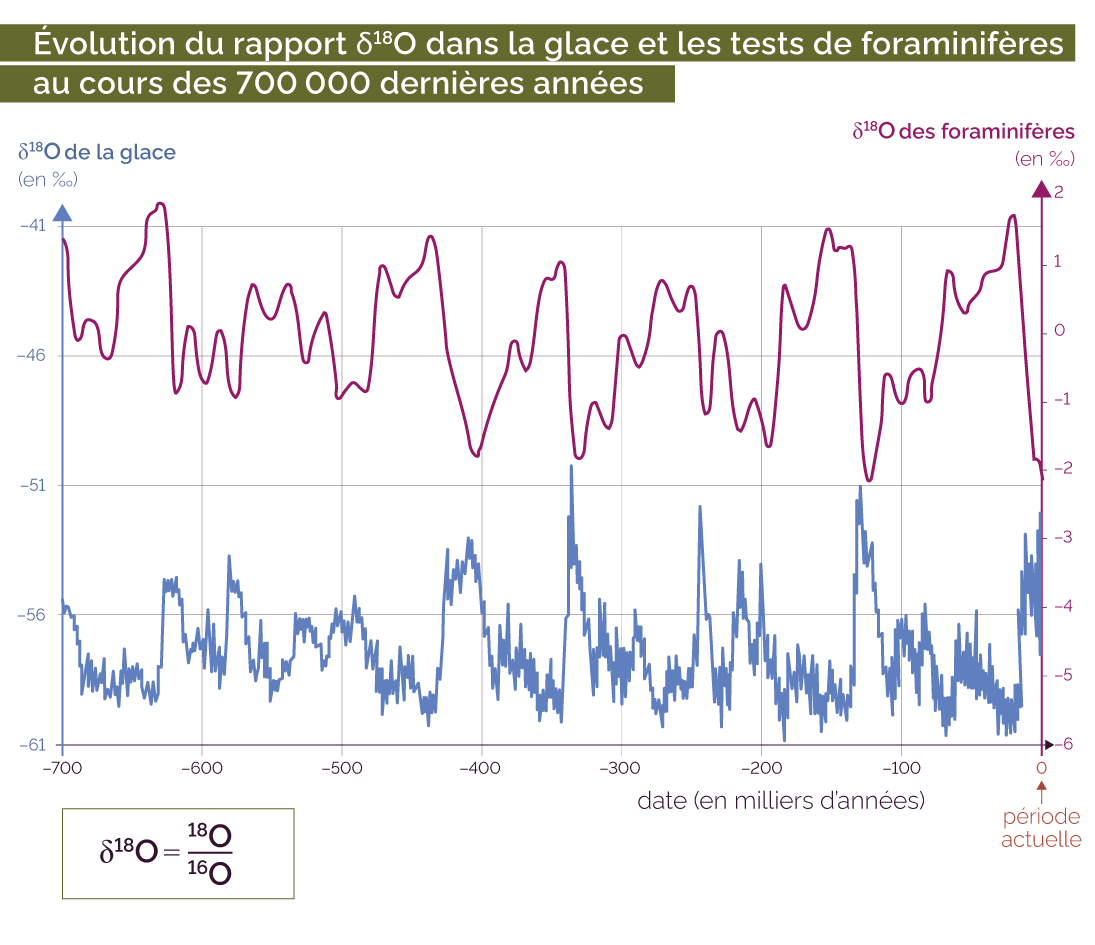

- Grâce à l’étude des glaces polaires, on peut retracer l’évolution des concentrations de gaz atmosphériques, ainsi que l’évolution des rapports isotopiques δ18O et δD.

- Dans les tests d’organismes marins comme les foraminifères, ces rapports sont également observables.

Lorsqu’on analyse ces différents indices de variations du climat au cours du quaternaire, et plus particulièrement lors des 800 000 dernières années, on remarque une évolution similaire : un signal périodique, oscillant avec une fréquence de 100 000 ans.

Ainsi, on observe, par exemple, une hausse rapide de la teneur des gaz atmosphériques et du rapport isotopique dans les glaces, il y a 400 000 ans, ce qui correspond à une augmentation de la température donc à une période interglaciaire.

Elle est suivie d’une baisse progressive de ces mêmes indicateurs durant les 100 000 ans suivants, ce qui correspond à une baisse des températures donc à une période glaciaire.

Il y a ainsi eu des variations climatiques cycliques avec tous les 100 000 ans des réchauffements brutaux suivis de refroidissements progressifs, soit une alternance de phases glaciaires et interglaciaires.

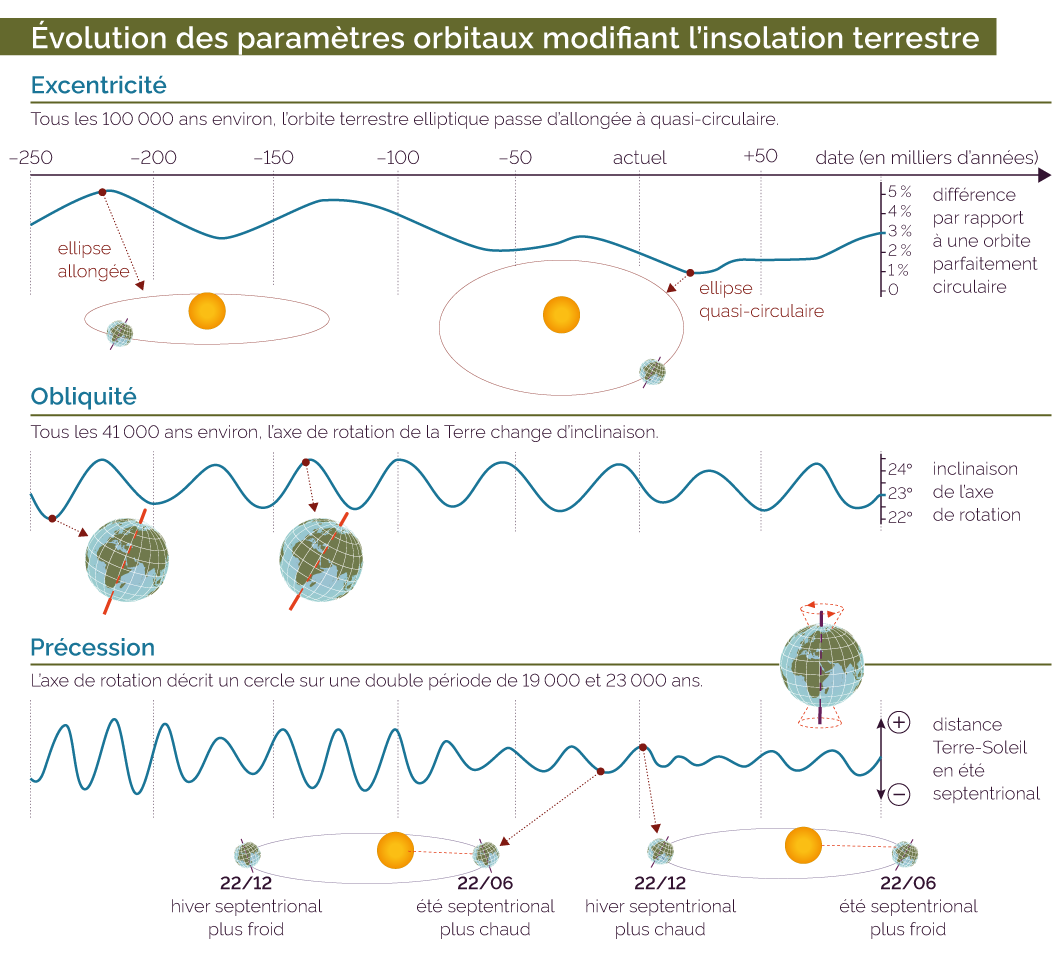

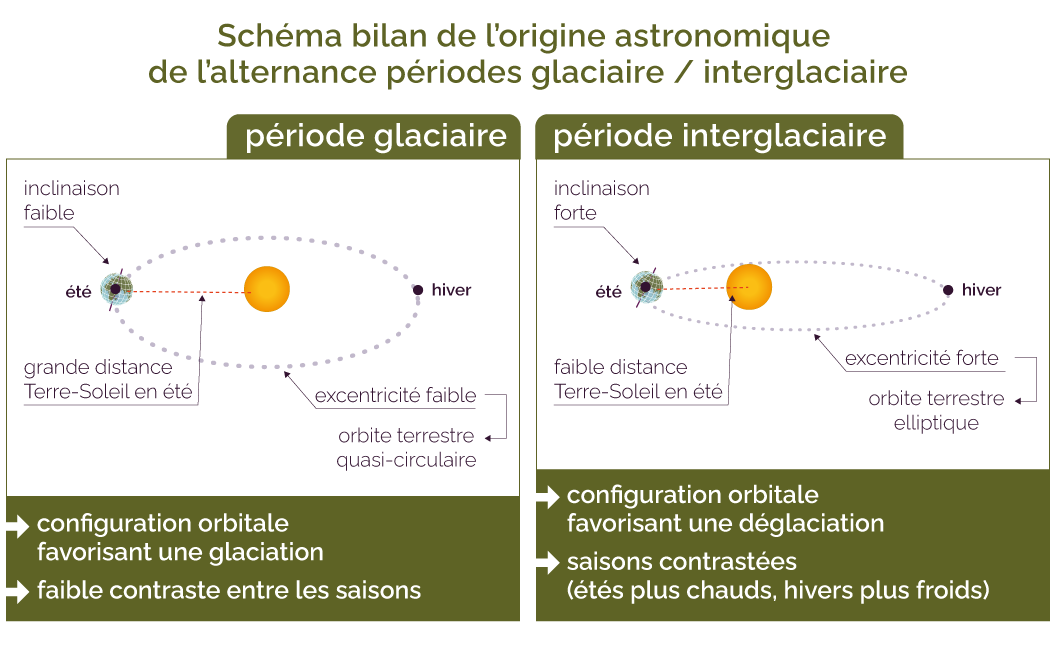

La théorie astronomique de Milutin Milankovitch, élaborée en 1941, rend compte de cette alternance de cycles glaciaires et interglaciaires durant le quaternaire.

Elle repose sur le fait que la quantité d’énergie solaire reçue par la Terre est variable, fonction de paramètres astronomiques, et conditionne son climat global.

Les paramètres de Milankovitch sont les paramètres astronomiques qui engendrent ces variations cycliques du climat terrestre, qu’on appelle donc les cycles de Milankovitch.

Trois paramètres orbitaux, qui concernent la rotation de la Terre autour du Soleil et sur elle-même, varient de manière cyclique :

- l'excentricité de l'orbite, qui passe d'allongée à quasi circulaire ;

- l'obliquité (l’inclinaison) de l'axe de rotation, qui passe de 22° à 25° ;

- la précession qui correspond à l’orientation de l'axe de rotation et qui décrit un cercle sur une double période.

La périodicité des changements de paramètres orbitaux et astronomiques de la Terre coïncide avec la périodicité des changements climatiques.

Il est désormais admis que ces paramètres orbitaux sont l'élément déclencheur d'une glaciation ou d’un réchauffement.

Si l’origine des variations climatiques est astronomique, il n’en reste pas moins que des paramètres terrestres ont été identifiés comme accentuant et amplifiant ces évolutions.

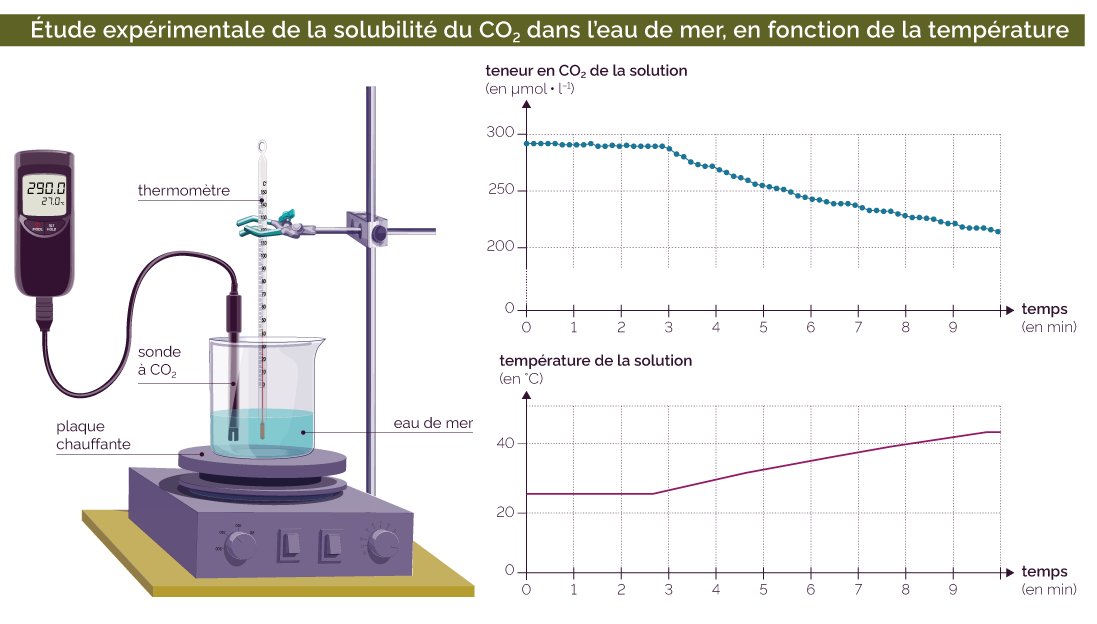

Expérience

Une petite quantité d'eau de mer à

température ambiante est placée dans un

bécher ouvert, posé sur une plaque

chauffante.

Une sonde à CO2 mesure en permanence la concentration de CO2 gazeux dissous dans l'eau de mer.

Au bout de 2 min, la plaque chauffante est allumée sous le bécher. Un thermomètre mesure la température de l'eau en temps réel.

L'évolution de la température de l'eau de mer et de la teneur en CO2 gazeux dissous dans l'eau est donnée sur les graphiques.

On observe une diminution du dioxyde de carbone dissous

avec l’augmentation de la température. Le

CO2 initialement dissous dans l’eau

est passé dans l’atmosphère.

(À l’inverse, lorsque la

température diminue, du CO2 passe de

l’état gazeux atmosphérique

à l’état dissous).

De la même manière, régulièrement, au cours des temps géologiques, l’augmentation de la température du globe a entrainé un passage du CO2 des océans vers l’atmosphère, et la concentration accrue de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère a eu un effet amplificateur de l’augmentation de température.

L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface, soit le rapport entre l’énergie qu’elle réfléchit et l’énergie qu’elle reçoit du Soleil. Plus une surface est réfléchissante, moins elle s’échauffe. L’albédo moyen de la Terre est de 0,2.

| Surface | Forêt de conifères | Cultures | Surface de la mer | Sable léger et sec | Glace | Neige fraiche |

| Albédo | 0,05 à 0,15 | 0,15 à 0,25 | 0,05 à 0,15 | 0,25 à 0,45 | 0,60 à 0,80 | 0,75 à 0,90 |

La glace réfléchit la lumière plus que des surfaces de cultures ou de mers. En période de glaciation, les surfaces de glace étant plus importantes, l’énergie solaire reçue est davantage réfléchie et donc moins absorbée. Cela accentue le refroidissement enclenché. À l’inverse, le réchauffement diminue l’étendue de surfaces recouvertes de glace, la surface de la planète absorbe plus d'énergie solaire ce qui accentue son réchauffement.

Des mécanismes amplificateurs existent donc :

- La concentration du CO2 dans l'atmosphère est en équilibre avec celle de l'océan. Les flux entre les deux réservoirs se réalisent lors d’une différence de concentration entre les deux milieux. L’augmentation de CO2 atmosphérique notamment, se réalise quand il passe des océans au milieu aérien.

- L’activité volcanique dont l’intensité varie et libère du CO2.

- La surface de glace, plus ou moins importante, peut modifier l’albédo de la Terre.

Les indices étudiés précédemment attestent de l’existence de la dernière période glaciaire entre -120 000 et -11 000 ans. L’épisode le plus froid de cette glaciation de 100 000 ans a eu lieu il y a environ 20 000 ans et est appelé « dernier maximum glaciaire ».

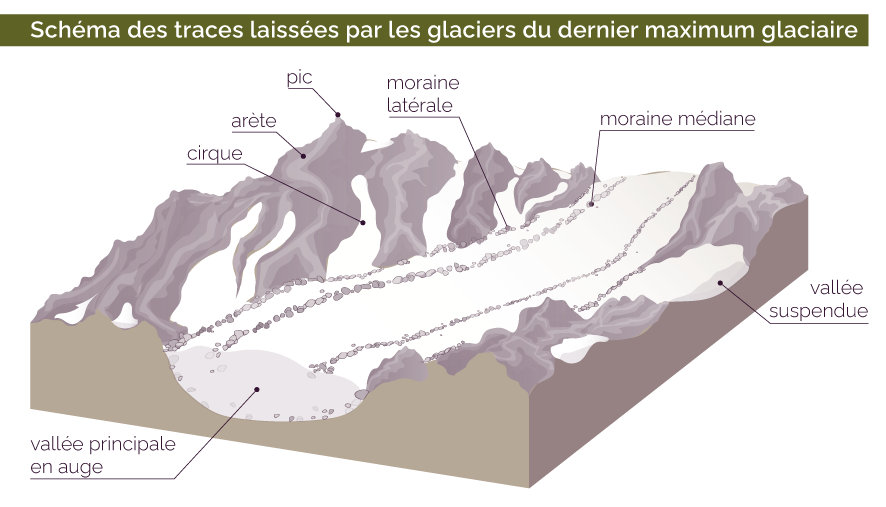

Les glaciers du dernier maximum glaciaire ont laissé des traces que nous observons dans les paysages d’aujourd’hui : les vallées glaciaires en U ou en auge, les moraines ou blocs erratiques notamment.

La géolocalisation de ces éléments permet de mettre en évidence l’étendue et l’ampleur de cette glaciation et de la dater.

Sur cette carte, datant de 20 000 ans environ, nous voyons que le nord de l’Europe et les Alpes étaient recouverts d’une calotte de glace et que le niveau de la mer était plus bas (de 120 m).

Le climat local est une composante majeure des écosystèmes. Il caractérise les peuplements végétal et animal qui deviennent des indices des conditions climatiques appliquées.

Parmi ces peuplements, les pollens et les foraminifères sont particulièrement étudiés.

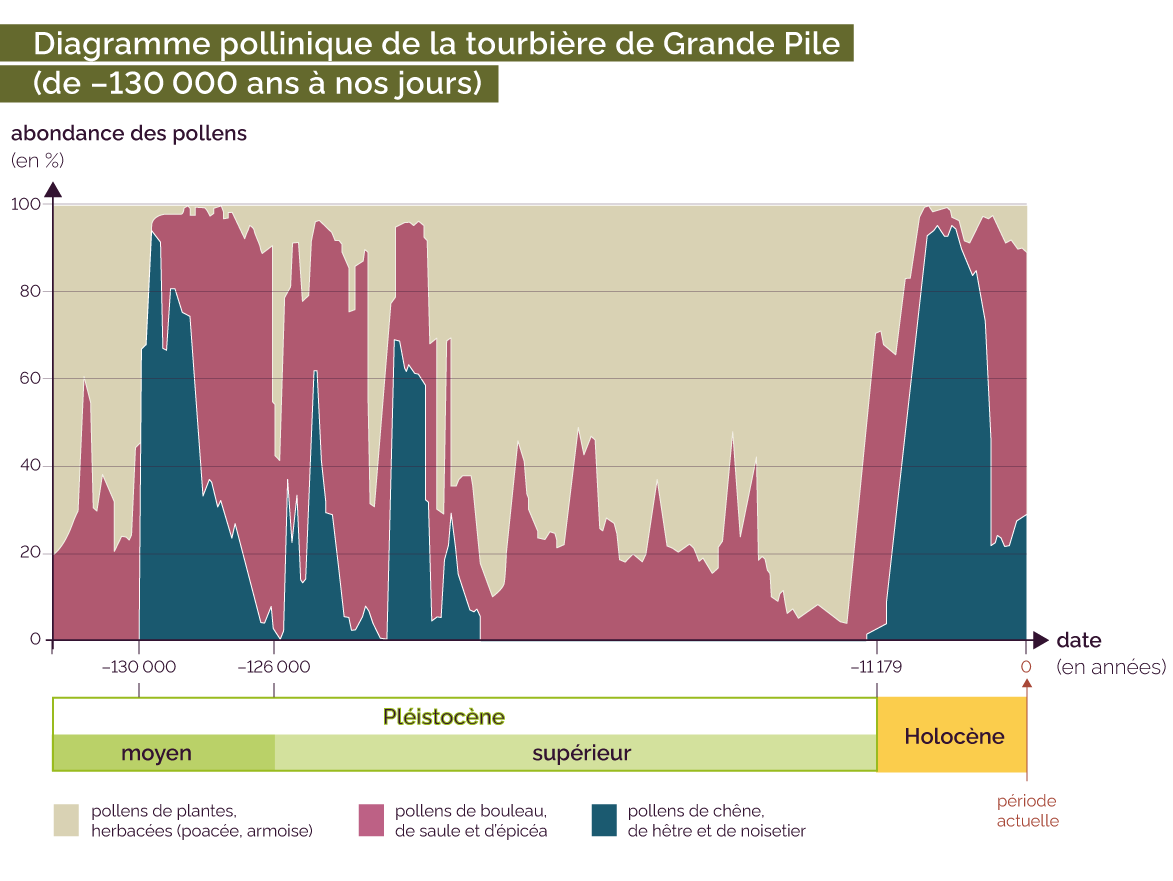

Une carotte de 20 mètres d’épaisseur, réalisée dans la tourbière de Grande Pile dans les Vosges a été étudiée. On y a recensé différents pollens fossiles datant de -130 000 ans à nos jours, à partir desquels un diagramme pollinique a pu être établi.

Nous voyons clairement, grâce aux pollens retrouvés, une évolution dans le peuplement végétal.

Entre le Pléistocène moyen et supérieur, les pollens de chêne, hêtre et noisetier, d’abord très abondants, régressent au profit des pollens de bouleau, de saule et d’épicéa qui sont des espèces résistantes au froid. Durant le Pléistocène supérieur, ils disparaissent totalement et les pollens de bouleau, de saule et d’épicéa sont quant à eux remplacés par des pollens d’herbacées, ayant des exigences de climat froid.

On observe donc une modification progressive des peuplements pour aller vers des espèces de plus en plus résistantes au froid. Ces modifications de peuplements attestent de l’installation d’une glaciation à partir du pléistocène moyen et de son apogée à la fin du pléistocène supérieur.

À la limite Pléistocène-Holocène (vers -11 000 ans), les pollens à exigences de climat chaud redeviennent majoritaires, attestant le retour d’un climat plus chaud. C’est la fin de la glaciation.

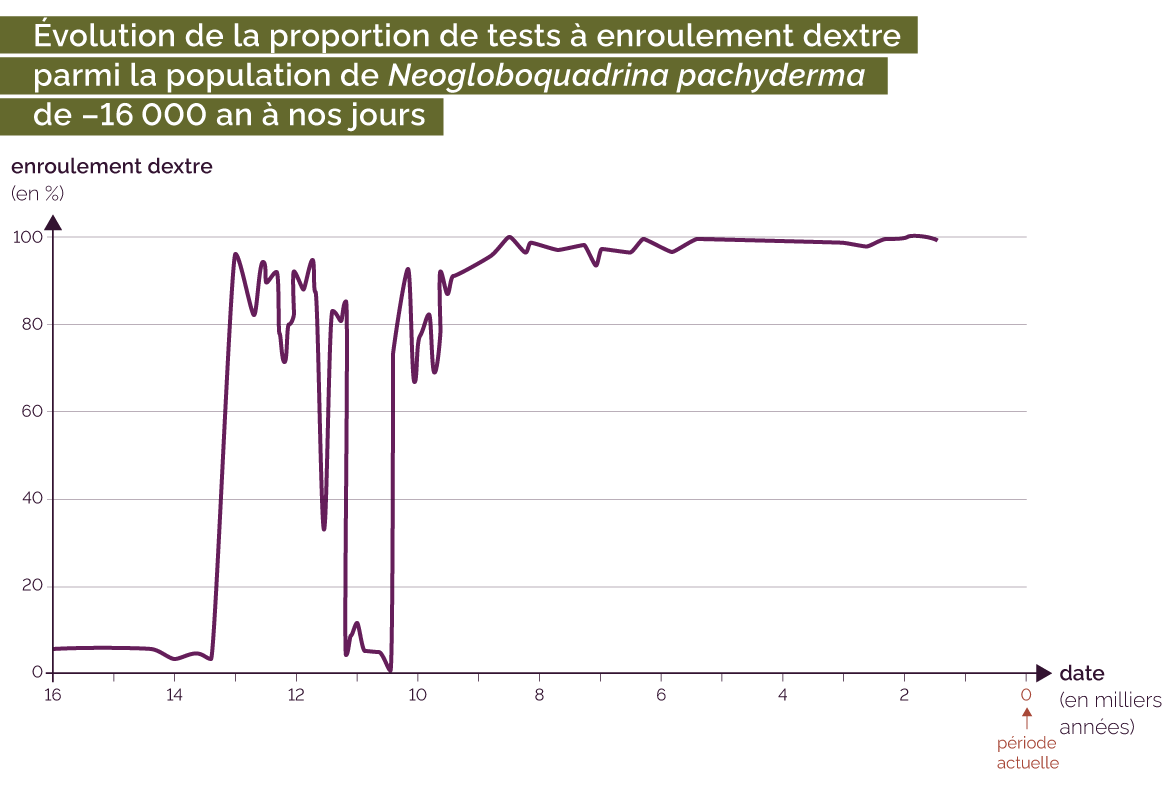

De la même manière, nous observons un changement drastique du sens d’enroulement des tests de foraminifères entre -15 000 et -11 000 ans.

Rappelons que le sens d’enroulement du test des foraminifères est dépendant de la température de l’eau.

Il y aurait donc eu un changement majeur entre -15 000 et -11 000 ans, une hausse importante et drastique des températures.

Cela atteste de la fin du dernier âge glaciaire, mis en place progressivement dès -130 000 ans et qui s’étend sur plus de 100 000 ans.

| Enregistrement | Critère utilisé | Âge |

| Moraines des calottes glaciaires | extension maximale | 21 000 ±2000 ans BP |

| Moraines des glaciers de montage | extension maximale | avant 30 000 ans BP |

| Coraux, sédiments côtiers | niveau minimum de la mer | 21 000 ±2000 ans BP |

| Assemblage de Foraminifères planctoniques dans les sédiments marins (CLIMAP) | température minimale de l'eau | 18 000 ±4000 ans BP |

| Sédiments marins: d18O benthique | Maximum du d18O | 19 000 ±1000 ans BP |

| Glaces polaires: Groenland central (GRIP, GISP) | Maximum du d18O | 19 000 à 21 000 BP |

| Glaces polaires: Antarctique de l'Ouest (Byrd) | Maximum du d18O | 22 000 ±1000 ans BP |

BP = Before Present (avant l’actuel).

Selon les enregistrements et critères, les scientifiques se sont accordés sur une période définie par un âge absolu : 21000 ± 2000 ans BP.

Cette datation correspond à la définition stricte du dernier maximum glaciaire comme maximum de volume de glace, et minimum du niveau de la mer.

Elle correspond également au minimum de température de surface des océans, ainsi qu'au minimum de température aux pôles de la planète.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !