Le capteur, les photosites et le passage aux pixels

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre l’analogie entre l’œil humain et l’appareil photographique.

- Comprendre la génération d’un pixel à partir des photosites d’un capteur numérique.

- Le capteur d’un appareil photographique numérique est constitué d’une multitude de photosites qui permettent de convertir l’intensité lumineuse en signal électrique.

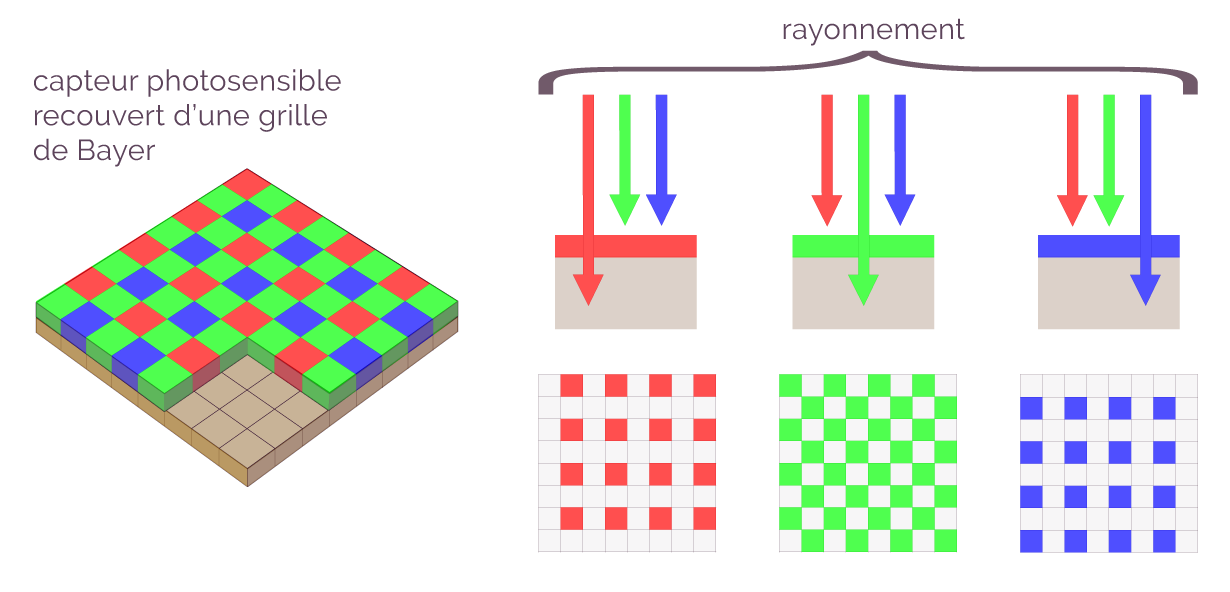

- Ces éléments sont recouverts d’une grille de Bayer qui est constituée de filtres Rouge-Vert-Bleu, afin de traduire la notion de couleur.

- Un algorithme permet de générer les pixels de l’image numérique à partir des informations numériques qui correspondent à la tension électrique récupérée par les photosites.

- Le pixel est le plus petit élément d’une image numérique

Tous les appareils photographiques fonctionnent selon le principe de la chambre noire découvert au XVIe siècle. C’est exactement le même principe qui forme les images dans nos yeux, comme le montre la figure suivante.

Analogie œil – appareil photographique

Le cristallin et la lentille forment les images, tandis que l’iris et le diaphragme permettent d’ajuster la quantité de lumière nécessaire ainsi que la netteté.

L’image formée sur la rétine est inversée, c’est le cerveau qui traite cette information pour la restituer à l’endroit.

Depuis la création de l’appareil photographique, les surfaces sensibles pour la fixation de l’image ont évolué : daguerréotype (l’image est fixée sur une plaque métallique), ferrotype (l’image est fixée sur une fine plaque de tôle), plaque de verre, pellicule argentique (l’image est fixée sur un support souple), etc.

Utilisée au XXe siècle, la pellicule argentique permettait de fixer plusieurs photographies (généralement 24 ou 36).

Une pellicule argentique est constituée de sels d’argent dont la particularité est de réagir chimiquement lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Ce n’est qu’au développement des photographies (après les avoir toutes prises) que l’on amplifie chimiquement la réaction des sels d’argent, afin d’obtenir une forme stable et visible.

On ne pouvait voir le résultat de toutes les photographies qu’à ce moment !

Aujourd’hui, presque tous les appareils sont numériques : un capteur numérique a remplacé la pellicule.

La taille de ce capteur peut varier de 2,4 × 3,2 mm (¼ pouces) pour un smartphone, jusqu’à 24 × 36 mm (plein format) pour un appareil photographique haut de gamme. Les capteurs sont constitués d’une grille d’éléments tous identiques qui réagissent à l’intensité lumineuse (et pas à la couleur), ce sont les photosites. À noter que plus un photosite est grand, plus il est sensible à la lumière.

Le nombre de photosites sur un capteur constitue ce que l’on appelle la définition du capteur. Cette définition est souvent donnée en millions de pixels.

Chacun de ces photosites va convertir l’intensité lumineuse reçue en tension électrique, c’est l’effet photoélectrique.

On utilise une grille de Bayer pour gérer la couleur : cette grille de Bayer recouvre en effet les photosites, ce qui permet d’associer chaque photosite à l’une des 3 couleurs élémentaires selon un filtre (Rouge, Vert, Bleu).

Grille de Bayer

La grille de Bayer est constituée de 50 % de filtres verts, 25 % de filtres rouges et 25 % de filtres bleus afin de représenter le plus fidèlement possible la perception visuelle de l’œil. Un œil est en effet deux fois plus sensible au vert qu’au bleu et au rouge.

La tension électrique produite par chaque photosite est convertie en code binaire via un convertisseur analogique-numérique intégré au capteur.

Les algorithmes utilisés pour générer des pixels à partir des données fournies par les photosites sont assez complexes et varient suivant les constructeurs.

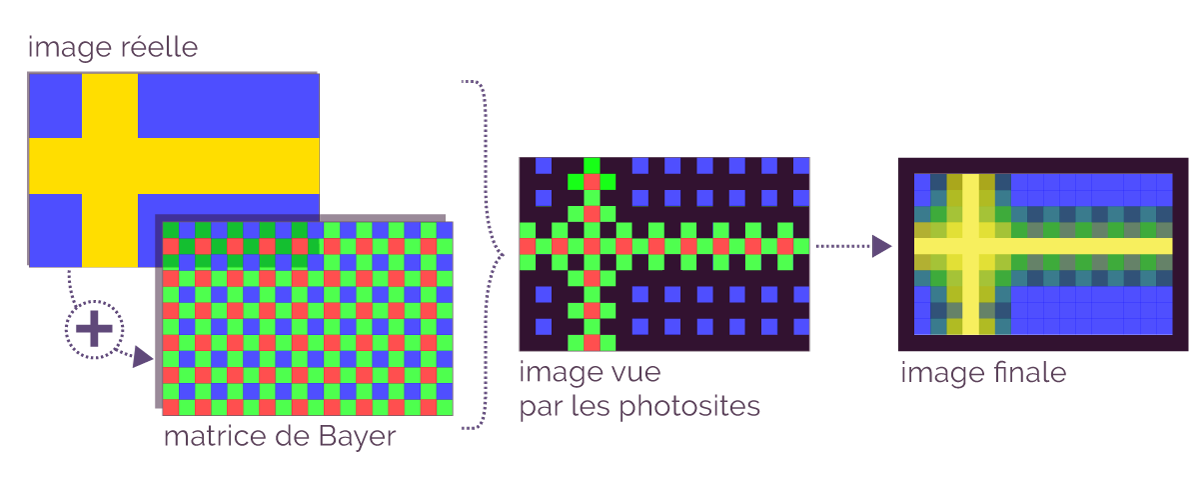

Voici un cas simple : on souhaite acquérir numériquement le drapeau suédois constitué uniquement de deux couleurs « pures » : du bleu et du jaune. Le capteur est constitué de 12 photosites en largeur sur 18 photosites en longueur avec sa grille de Bayer associée.

Le tableau ci-dessous donne tous les cas possibles pour les deux couleurs de cette image (drapeau) au travers de la grille de Bayer.

| Couleur à acquérir | À travers le filtre … de la grille de Bayer | Tension électrique transmise | Valeur numérique correspondante sur 8 bits |

| BLEU | Vert | nulle | 0 |

| Bleu | maximale | 255 | |

| Rouge | nulle | 0 | |

| JAUNE | Vert | maximale | 255 |

| Bleu | nulle | 0 | |

| Rouge | maximale | 255 |

Le jaune, par synthèse additive des couleurs, s’obtient en mélangeant du rouge et du vert.

Exemple de génération d’une image numérique

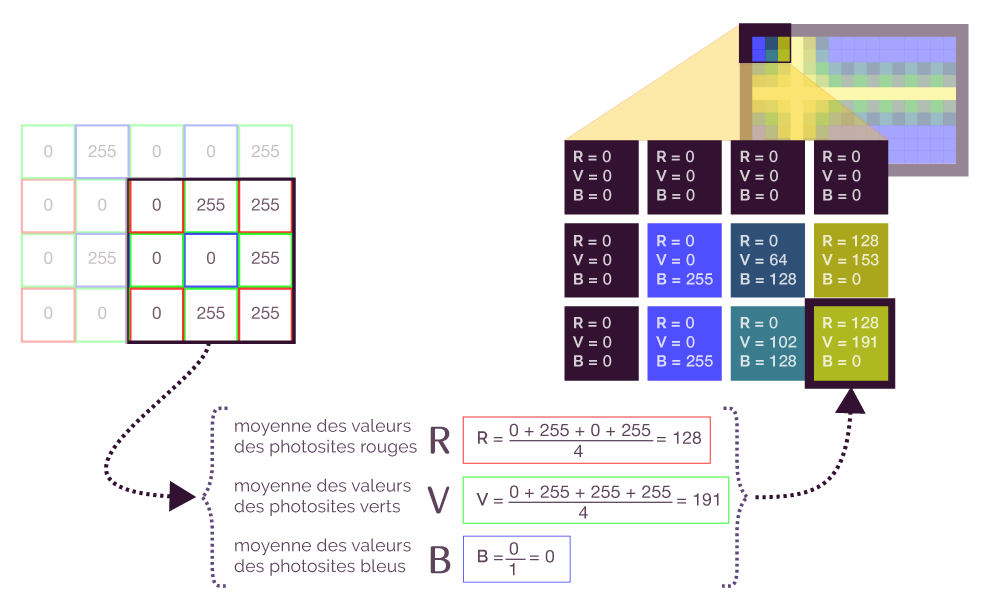

Il faut maintenant, à partir de ces valeurs numériques, constituer les pixels de l’image numérique.

- Les pixels du bord sont noirs ;

- Pour déterminer tous les autres pixels,

on considère le photosite et ses

8 voisins :

- R = Moyenne des photosites rouges,

- V = Moyenne des photosites verts,

- B = Moyenne des photosites bleus.

Génération d’un pixel à partir des photosites

On fait cela pour chaque photosite, donc au final on obtient autant de pixels que de photosites. Il faut cependant 9 photosites (le photosite central et ses 8 voisins) pour constituer un pixel.

Plus il y aura de photosites sur le capteur, plus il y aura de pixels sur l’image numérique générée, et donc plus l’image numérique sera de « bonne » qualité.

Cette image (très pixelisée) de 12 × 18 pixels est bien loin de la réalité avec les capteurs actuels. Il faut l’imaginer avec une capteur de 8 millions de pixels !

Voici quelques repères historiques dans le domaine de la photographie.

- 1826 : Plus ancienne photographie connue réalisée par Nicéphore Niépce, en noir et blanc.

- 1903 : Louis Lumière invente la photographie couleur.

- 1969 : Invention du capteur CCD ; il s’agit d’un capteur qui permet de récupérer la lumière et de la transformer en signal électrique.

- 1972 : Première photographie instantanée ; à chaque prise de vue, on a le résultat sur papier quelques secondes plus tard.

- 1975 : Invention de l’appareil photographique numérique, c’est-à-dire un appareil capable d’enregistrer une image sous forme de bits dans sa mémoire.

- 1994 : Invention du smartphone. Il sera démocratisé bien plus tard, avec des avancées techniques majeures.

- 2005 : Développement du phénomène selfie, où une personne se prend elle-même en photographie.

- 2007 : Révolution du tactile, ce qui permet de simplifier la prise de photographie (à tout moment et en tout lieu), notamment avec l’arrivée de l’Iphone de la marque Apple.

- 2010 : Création d’Instagram, un réseau social qui permet la publication instantanée des photographies et ainsi de les partager au plus grand nombre.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !