Instruments électroniques

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

La musique est codifiée en une succession de notes : do ré mi fa sol la si. À chaque note correspond une fréquence, ou hauteur en musique. Ce terme vient du fait que sur une partition musicale, la note est repérée par sa position : plus celle-ci est haute, plus la note est aigüe.

Lorsque l’on veut faire une note plus aigüe qu’un « si », on a alors un do, mais de l’octave supérieure. Comme les chiffres composant la numérotation arabe 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, il y a un 0 après le 9, mais de la dizaine supérieure. La note de référence est le

| Octave | do | do♯ | ré | ré♯ | mi | fa | fa♯ | sol | sol♯ | la | la♯ | si |

| 3 | 261,63 | 277,18 | 293,66 | 311,13 | 329,63 | 349,23 | 369,99 | 392,00 | 415,30 | 440,00 | 466,16 | 493,88 |

| 4 | 523,25 | 554,37 | 587,33 | 622,25 | 659,26 | 698,46 | 739,99 | 789,99 | 830,61 | 880,00 | 932,33 | 989,77 |

Le symbole ♯ est nommé dièse. Avec son emploi, on voit qu’il y a en fait 12 notes (ou degrés) différentes. Elles constituent l’échelle chromatique. L’intervalle entre deux notes successives est un demi-ton. D’une octave à l’autre, la fréquence entre deux notes de même nom est doublée.

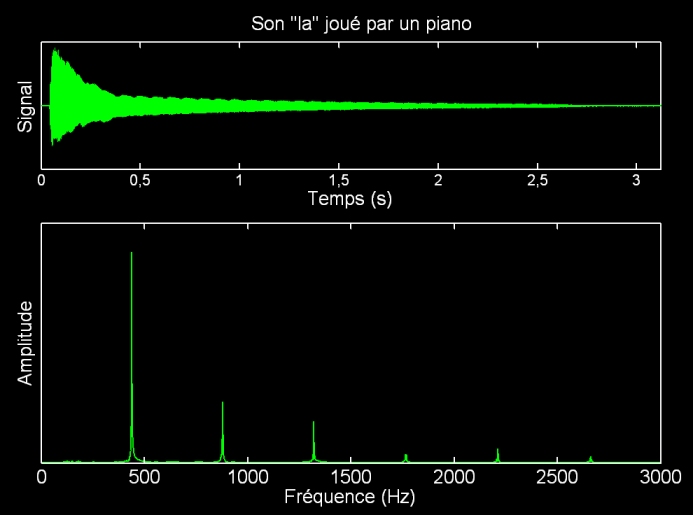

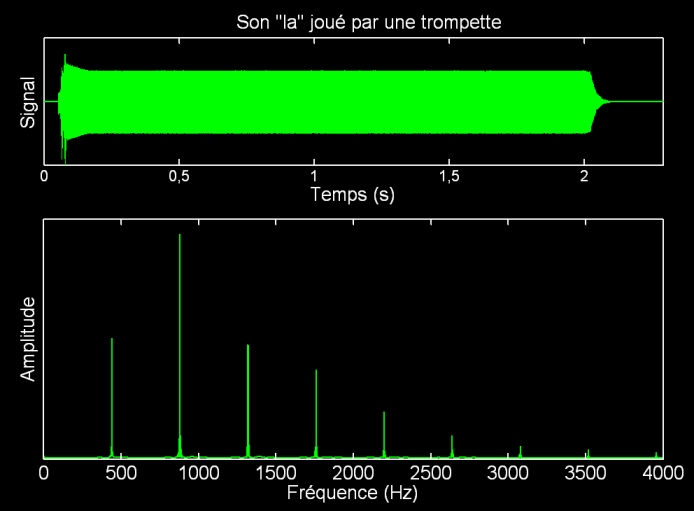

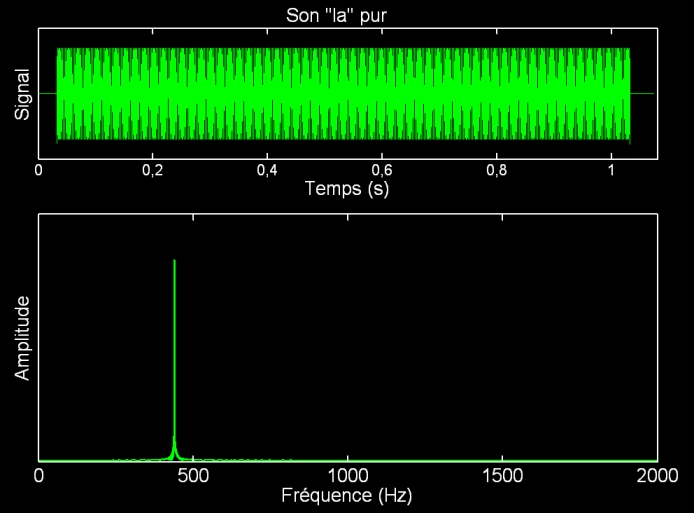

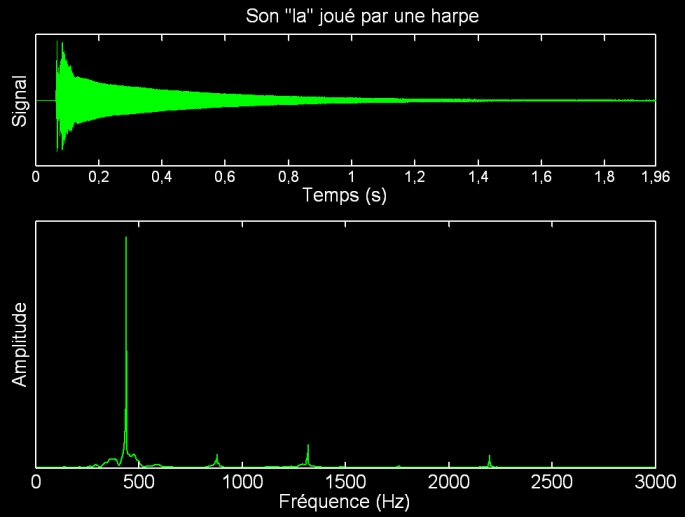

La hauteur d’un son ne suffit pas à caractériser un son. Les extraits sonores ci-après correspondent tous à des

En procédant à une analyse spectrale :

|

|

|

|

Deux différences importantes :

• Le « la » pur n’est composé que de la seule fréquence 440 Hz, alors que les autres spectres comportent des harmoniques. La note est repérée par sa fréquence fondamentale, c'est-à-dire la fréquence la plus basse non nulle du spectre. Elle est de 440 Hz pour les quatre spectres, c'est-à-dire qu’il s’agit bien d’un

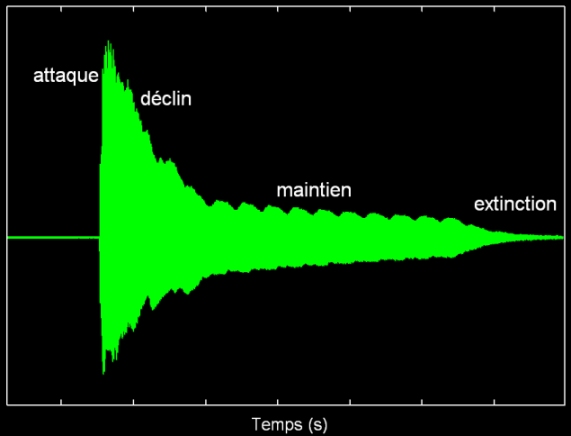

• Le « la » pur est émis de manière binaire (tout ou rien) du point de vue de son amplitude, alors que l’amplitude du son varie progressivement pour les instruments. Le fuseau délimitant la courbe est l’enveloppe du son. La forme de l’enveloppe varie d’un instrument à l’autre. On distingue souvent quatre phases :

Le poids des harmoniques est susceptible de varier durant ces phases. L’enveloppe peut être plus ou moins longue dans le temps si on fait durer une note ou pas, mais sa forme reste très dépendante de l’instrument utilisé.

En conclusion, un son musical est caractérisé par sa hauteur, son timbre, son enveloppe. Il est aussi possible d’évoquer son intensité (plus ou moins fort).

Un instrument de musique peut être modélisé par ses deux fonctions essentielles : provoquer une vibration (oscillateur ou vibrateur) et l’amplifier (résonateur). Pour une guitare sèche, l’oscillateur est constitué des cordes, et le résonateur est la caisse de résonance de l’instrument. Dans un instrument électromécanique, le résonateur mécanique est remplacé par un système électronique qui va capter la vibration, l’amplifier, puis l’envoyer vers un haut-parleur. Les premiers instruments électromécaniques furent mis au point dans les années 50-60, dont la guitare électrique, ou le piano électrique. Avec de tels instruments, l’information sonore produite est directement sous la forme d’un signal électrique, qui peut être amplifié et/ou filtré selon les souhaits des musiciens.

Aussi, il fut tenté de remplacer l’oscillateur mécanique de l’instrument par un oscillateur électrique. En électricité, les circuits RLC sont un exemple simple de circuits oscillants capables de remplir ce rôle. En faisant varier la fréquence de l’oscillateur, il est possible de jouer des notes différentes. Deux instruments électroniques basés sur ce principe ont vu le jour dès la première moitié du XXème siècle : le Thérémine en Russie en 1919 et les Ondes Martenot en France, utilisées dès 1928. Les deux instruments produisent des « sons nouveaux », dont le timbre est assez comparable à celui de la voix humaine ou d’une scie musicale.

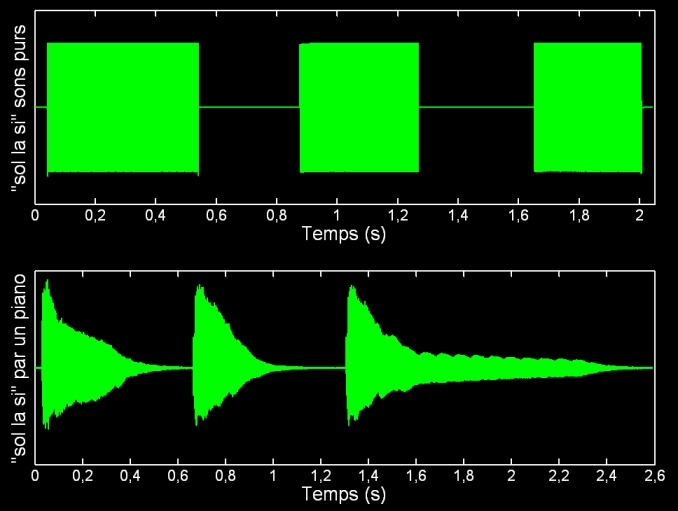

Maintenant, si on tente un essai naïf émettant des sons purs avec un ordinateur, le résultat est décevant :

sol la si pur :

sol la si piano :

Négliger l’importance de l’enveloppe et du timbre donne un « son mécanique » non naturel. Leur prise en compte a permis de concevoir les premiers synthétiseurs. On parle alors d’instruments électro-analogiques. Le terme d’analogique est celui employé en électronique : la tension du signal électrique est proportionnelle au signal sonore.

L’étape suivante consiste à imaginer un fonctionnement numérique de l’instrument. Pour être précis, l’instrument travaille avec un signal électrique numérique (succession de 0 et de 1), qui est au final converti en un signal sonore analogique. Il y a plusieurs avantages au numérique :

• Le son produit est d’une grande fidélité. Un instrument classique doit être ré-accordé afin de produire des sons dont les fréquences soient celles des notes. D’autre part, la fréquence d’un oscillateur électrique peut ne pas correspondre à celle attendue : qualité des composants électriques, comportement de ces derniers selon la température, le vieillissement… Un signal numérique restitue quasi-parfaitement les fréquences voulues.

• La numérisation du signal sonore le rend apte à être sauvegardé sous la forme de données/ fichiers informatiques, facilement transférables à un ordinateur ou entre deux instruments numériques. Par contre, cela demande que les fichiers sons soient compatibles d’une machine à l’autre, et échangés selon un protocole de communication, comme une langue quand deux personnes parlent entre elles. Dans ce cadre, il existe le protocole MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

D’autre part, l’outil informatique est capable de simuler les sons joués par n’importe quel instrument. Il arrive à prendre en compte la hauteur, le timbre et l’enveloppe de notes comme si elles étaient jouées par un instrument réel, ou même imaginaire (nouveaux sons) ! D’ailleurs, les extraits sonores de cette fiche ont été simulés par informatique. L’ordinateur apparaît à la fois comme un instrument de musique électronique, et comme un outil de retraitement de sons.

Cependant, l’informatique musicale connaît des limitations :

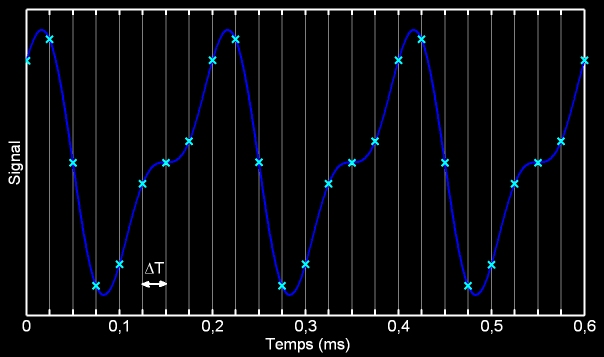

• Le signal sonore numérisé est échantillonné. Un son est une grandeur physique continue, c'est-à-dire définie pour tout temps réel dans un domaine

Le théorème de Nyquist-Shannon explique que la fréquence d’échantillonnage

• La qualité d’écoute par des hauts parleurs n’est pas comparable avec celle de la musique jouée par un orchestre dans une salle de spectacle.

Afin que le son produit soit agréable, ces instruments doivent considérer la hauteur (fréquence fondamentale) du son produit, son timbre (poids des harmoniques) et son enveloppe (comment l’amplitude du son évolue).

Une fois ces caractéristiques prises en compte, des instruments numériques ou l’outil informatique sont capables de simuler les sons joués par n’importe quel instrument, et même d’en créer de nouveaux. L’emploi de la technologie numérique permet de transformer le son en un fichier informatique, facilement stockable et échangeable, pouvant être retravaillé par traitement du signal. Il y a quelques limitations, dont l’échantillonnage d’un signal numérisé.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !