Le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

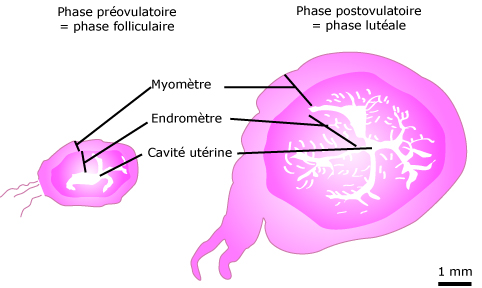

Cette muqueuse évolue de façon cyclique :

- L’endomètre est en partie détruit : ce sont les règles, ou menstruations qui caractérisent le début du cycle.

- De la fin des règles à 14 jours avant les règles suivantes, l’endomètre se régénère et s’épaissit : des glandes à glycogène (glandes en tubes) se forment et les vaisseaux sanguins deviennent de plus en plus nombreux. C’est la phase prolifératrice.

- Quelques jours après l’ovulation, l’endomètre atteint son développement maximum. Il renferme alors de très nombreux vaisseaux sanguins ramifiés et présente de très nombreuses glandes à glycogène qui lui donne un aspect de dentelle, appelée « dentelle utérine ». Les glandes se mettent à sécréter du glycogène : l’utérus est alors prêt à recevoir un éventuel embryon (le glycogène servira à sa nutrition au tout début de son développement). C’est la phase sécrétoire.

Si aucun embryon n’est formé, la muqueuse utérine est détruite : ce sont les règles, qui marquent le début d’un nouveau cycle menstruel.

Le col de l’utérus sécrète une substance visqueuse, la glaire cervicale, qui subit elle aussi des modifications cycliques. En période de fécondité, les filaments qui la constituent sont lâches, ce qui laisse passer les spermatozoïdes. En dehors de cette période, la glaire présente un maillage très serré, immobilisant les spermatozoïdes et les empêchant ainsi d’atteindre l’utérus et les trompes.

Chaque mois de la puberté à la ménopause, quelques follicules primordiaux évoluent : l’ovocyte est alors entouré d’une couche de cellules folliculaires, on les appelle follicules primaires, puis secondaires quand l’ovocyte est entouré de plusieurs couches de cellules folliculaires. Les cellules folliculaires forment la granulosa. La croissance de ces follicules dure 3 cycles.

Le cycle ovarien, d’une durée moyenne de 28 jours, est composé de deux phases, marquées par des événements différents :

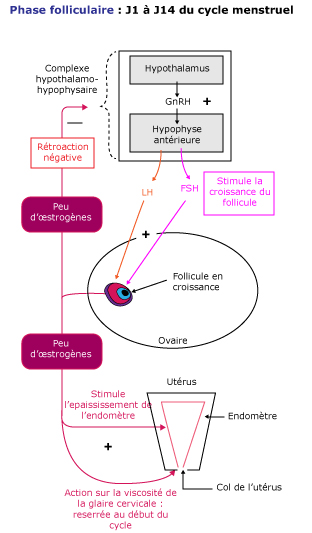

- Pendant la phase folliculaire (du début du cycle à l’ovulation), quelques follicules secondaires grossissent et une cavité s’y forme, ils deviennent des follicules cavitaires. L’un d’entre eux devient dominant et achève sa croissance, devenant un follicule mûr ou follicule de Graaf caractérisé par la présence d’une très grande cavité et la présence de deux thèques en périphérie. Les autres dégénèrent.

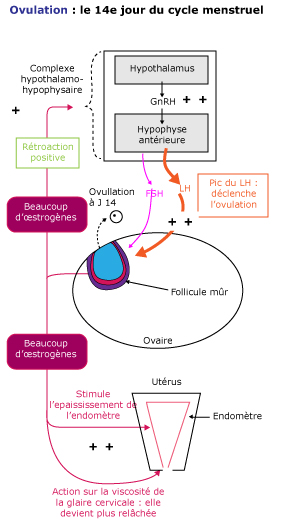

- 14 jours avant les règles suivantes, le follicule mûr éclate et l’ovocyte, entouré de quelques cellules folliculaires, est alors expulsé vers les trompes : c’est l’ovulation.

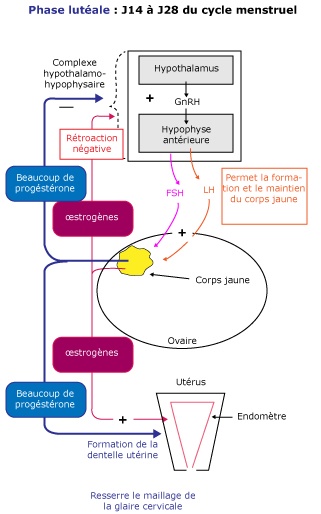

- Pendant la phase lutéale (de l’ovulation à la fin du cycle, d’une durée de 14 jours chez toutes les femmes), le follicule éclaté resté dans l’ovaire se transforme en corps jaune, qui régresse ensuite en fin de cycle.

Quand le stock d’ovocytes est épuisé, le fonctionnement cyclique de l’ovaire s’arrête : c’est la ménopause.

En effet, en phase folliculaire, les cellules folliculaires des follicules cavitaires en croissance sécrètent des œstrogènes dans le sang, qui stimulent la prolifération des cellules de l’endomètre, entraînant son épaississement. En fin de phase folliculaire, l’augmentation du nombre des cellules folliculaires du follicule dominant entraîne une augmentation rapide du taux d’œstrogènes dans le sang, on parle de pic d’œstrogènes.

En phase lutéale, les cellules du corps jaune produisent de la progestérone en quantité importante et des œstrogènes en quantité plus modérée. La progestérone et les œstrogènes agissent ensemble sur l’endomètre, afin de former la dentelle utérine. En fin de cycle, s’il n’y a pas eu de fécondation, le corps jaune dégénère : cela entraîne la chute des taux sanguins d’hormones ovariennes, ce qui provoque la destruction d’une partie de l’endomètre utérin et donc les règles.

L’évolution cyclique des follicules ovariens induit une sécrétion cyclique des hormones ovariennes (oestrogènes et progestérone) ce qui induit un comportement cyclique de l'endomètre et de la glaire cervicale.

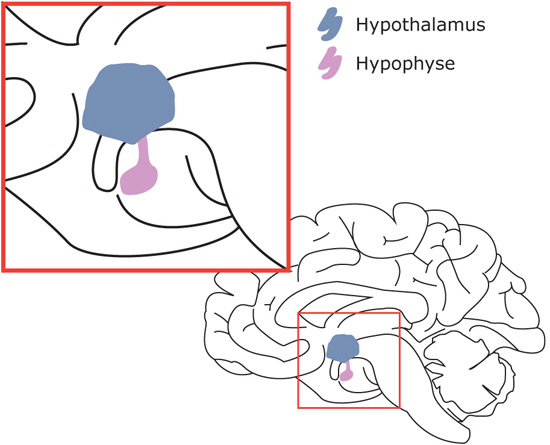

Des expériences montrent que l’hypophyse sécrète de manière cyclique les 2 gonadostimulines FSH et LH.

- La FSH : hormone folliculo-stimulante, intervient dans la maturation des follicules cavitaires et donc stimule la sécrétion des oestrogènes.

- La LH : hormone lutéinisante, déclenche l’ovulation grâce à un pic de sécrétion en fin de phase folliculaire puis provoque la transformation du follicule rompu en corps jaune.

Comme chez l’homme, ces sécrétions hypophysaires sont pulsatiles mais la fréquence et l’amplitude des pulses ne sont pas constantes au cours du cycle. À l’approche de la période ovulatoire, les pulses deviennent de plus en plus intenses et rapprochés : les taux sanguins de LH et de FSH augmentent alors et on enregistre un pic de sécrétion. Le pic est nommé décharge ovulante car il déclenche l’ovulation.

L’hypothalamus agit sur l’hypophyse via la gonadolibérine GnRH. Celle-ci, produite par des groupes de neurones de l’hypothalamus, est sécrétée de façon pulsatile dans les vaisseaux sanguins de la tige hypophysaire et atteint directement les cellules sécrétrices de FSH et de LH de l’anté-hypophyse. Là encore, le rythme de sécrétion de GnRH varie nettement au cours du cycle. Il est maximal dans la période pré-ovulatoire.

- Un rétrocontrôle négatif :

La détection d’une hausse des taux hormonaux ovariens est généralement suivie par une diminution des taux sanguins de gonadostimulines. À l’inverse, une baisse des taux sanguins en hormones ovariennes est suivie d’une augmentation des taux sanguins de gonadostimulines.

Ce rétrocontrôle négatif tend à amortir d’éventuelles variations anormales des taux hormonaux.

- Un rétrocontrôle positif avant l’ovulation :

Quelques jours avant l’ovulation, la situation se modifie : la production des oestrogènes augmente considérablement. Un rétrocontrôle négatif devrait s’exercer mais il n’en est rien : les sécrétions de FSH et surtout de LH augmentent.

Dès que la concentration en oestrogènes dépasse une certaine valeur "seuil", le rétrocontrôle devient positif. Les cellules hypophysaires en présence de GnRH sont sensibilisées par ces doses élevées d’oestradiol et les sécrétions de gonadostimulines s’emballent. Le pic de LH déclenche alors l’ovulation.

Chez l’homme, la "valeur de consigne" reste constante pendant la période d’activité sexuelle.

Chez la femme, l’axe hypothalamo-hypophysaire gonade fonctionne comme un servomécanisme dont la "valeur de consigne" serait périodiquement modifiée.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !