Persistance ou réduction des inégalités ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

En 2010, le salaire mensuel moyen des ouvriers à temps plein (1 400 € environ) est deux fois moins élevé que le salaire mensuel moyen des cadres (environ 2 800 € hors primes, stock-options, etc.). 10 % des salariés ont moins de 800 € sur leur fiche de paie alors que les 1 % les mieux payés ont un salaire qui dépasse les 7 900 €. Le salaire médian s’établit à environ 1 650 € par mois en 2010.

Les revenus sont donc des flux alors que le patrimoine est un stock, que l’on acquiert en utilisant son revenu et que l’on peut transmettre à ses héritiers. On peut bien penser que si l’on a des revenus faibles, on aura souvent un patrimoine faible (même si ce n’est pas toujours le cas : un agriculteur propriétaire de son exploitation peut avoir des revenus faibles alors qu’il détient un patrimoine).

Pour le patrimoine, on observe que les écarts sont plus importants que pour les salaires. Le patrimoine des ménages les 10 % des plus riches est 2 000 fois plus élevé que celui des 10 % les plus pauvres (qui ne disposent d’un patrimoine que de 400 € au mieux).

De ce fait, les revenus des 1 % les plus riches se sont accrus de 16 % voire 33 % pour 0,01 % des plus privilégiés entre 2004 et 2008 alors que ces mêmes revenus ne progressaient dans le même temps que de 5 % au maximum pour les autres.

La pauvreté qui avait fortement baissé depuis 1970 (passant de 19 % à 12,5 % entre 1970 et 2004) remonte progressivement (elle se situe à 13,5 % en 2009). Le seuil de pauvreté est défini comme le revenu inférieur à 60 % du salaire médian (donc environ 900 € en 2011 pour une personne seule).

On retrouve ces inégalités dans les autres domaines de la vie sociale : en particulier, le travail domestique repose pour l’essentiel sur les femmes, et les changements, s’ils existent, sont encore peu perceptibles dans les statistiques. L’inégalité dans l’exercice du pouvoir politique, malgré la loi sur la parité, reste également très forte.

Si ces inégalités pouvaient s’expliquer par une moindre qualification des femmes il y a quelques années, cet argument ne tient plus devant la forte progression de la scolarité féminine et leur réussite scolaire. Les écarts de salaires ont fortement baissé depuis les années 1960 mais stagnent depuis une dizaine d’années comme si les femmes se heurtaient à un « plafond de verre » les empêchant d’être à égalité avec les hommes sur le marché du travail.

Ces différences s’expliquent notamment par des métiers plus ou moins exigeants physiquement mais aussi par les pratiques vis-à-vis de la santé. Les cadres font plus de sport, mangent plus équilibré et font donc plus attention à leur santé que les ouvriers. L’obésité est une maladie qui touche les plus pauvres (2 fois plus d’ouvriers que de cadres).

La France connaît aussi de fortes inégalités d’accès aux soins en fonction de la zone géographique mais aussi des moyens financiers (12 % des plus pauvres n’ont pas de mutuelle de santé alors que cela ne touche que 3 % des plus riches).

Parmi les enfants d’ouvriers non qualifiés entrés en 6e en 1995, seuls 40 % ont réussi à avoir un baccalauréat (seulement 4,6 % un bac S) alors que cette proportion monte à 90 % pour les enfants d’enseignants (40 % ont eu un bac S). Ces inégalités ont tendance à se creuser si on compare la génération entrée en 6e en 1989 avec celle de 1995.

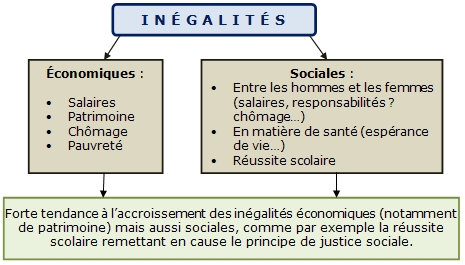

Les inégalités ont tendance à s’accroître, qu’elles soient économiques ou sociales, et la crise risque d’aggraver ce phénomène au détriment de la justice sociale.

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !