Marché et société

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Il n'en est pas de même dans nos sociétés modernes où l'échange marchand, la recherche de l'intérêt personnel et la rationalité économique sont devenus les fondements principaux de la vie en collectivité. Cette évolution s'est construite dans le temps.

|

|

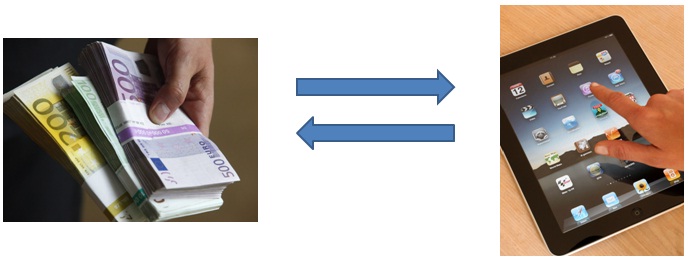

| Doc 1 : échange marchand | Doc 2 : logique de don |

C'est véritablement à partir du 19e siècle que le marché est devenu l'institution centrale de la vie en communauté. Autrefois cantonné aux seuls échanges de biens, il devient progressivement l'instrument de régulation du travail avec la généralisation du salariat. Par la suite, l'idée libérale selon laquelle l'intérêt personnel concourt à l'harmonie collective s'impose. « Donnez moi ce dont j'ai besoin et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même » (A. Smith) devient ainsi le mode d'organisation humaine.

L'instauration de la protection sociale a ainsi permis de se protéger contre les risques nés d'une société de marché (comme le chômage ou les accidents du travail par exemple).

Les préférences des individus pour un bien public quelconque peuvent alors se déterminer par une procédure de quasi-marché : « je suis prêt à m'acquitter de tant d'impôts pour disposer d'une piscine à proximité ou d'un service d'éducation par exemple ».

Dès lors, il va y avoir une sorte de marchandage entre les partis politiques et les électeurs (par le biais des programmes électoraux) en vue de dégager une majorité. À l'extrême, certains vont jusqu'à montrer que la constitution des familles et des unions matrimoniales sont une procédure de marché fondée sur la complémentarité du capital humain : l'un apporte son revenu tandis que l'autre donne son temps à l'entretien du foyer.

En parallèle, les enfants ont intérêt à paraître altruistes en faisant la vaisselle ou leur lit, pour permettre au bienfaiteur de la famille (celui qui rapporte le salaire et donc les cadeaux) de se consacrer uniquement à son travail rémunéré.

Ensuite, parce que la pure logique de marché est aujourd'hui de plus en plus critiquée : de nombreux acteurs sociaux manifestent leur refus d'un libéralisme triomphant et souhaitent favoriser une économie plus humaine et solidaire. On peut citer comme exemple les réseaux d'échanges locaux fonctionnant sur le principe du troc des compétences (réparer un lave-linge contre une heure de comptabilité par exemple) : l'échange n'est alors plus vécu comme une fin en soi mais comme un moyen de tisser de nouvelles relations sociales.

La logique de l'échange marchand est aujourd'hui aussi présente dans le domaine social ou même la politique. Cela ne doit cependant pas nous empêcher de réfléchir à la finalité et aux limites de l'intrusion de la sphère marchande dans nos sociétés.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !