Les différents niveaux de décision

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

À priori, c'est le pouvoir politique (Président de la République, Premier ministre, ministres...) qui décide dans la mesure où ils exercent le pouvoir exécutif et dispose d'une légitimité issue des urnes. Mais l'administration centrale (exemple : la direction du budget au ministère des Finances) et les services extérieurs de l'État (exemple: le rectorat ou la direction départementale de l'Équipement) ont la capacité de résister à ce pouvoir politique.

Les hauts fonctionnaires en particulier disposent de trois atouts : la compétence technique, la permanence dans la fonction qui dépasse largement celle des ministres et un réseau de connaissances issu de leur formation dans les grandes écoles.

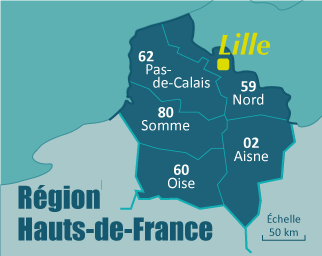

Par souci d'efficacité, la décision doit parfois se rapprocher de son lieu d'application. C'est le cas lorsque le Préfet agit dans le département au nom de l'État qu'il représente. La déconcentration est une réorganisation du pouvoir central, elle ne modifie pas les compétences des pouvoirs locaux.

– La région, par exemple, a en charge le développement économique.

– Le département s'occupe de l'action sanitaire et sociale.

– Les communes sont responsables de l'urbanisme.

|

|

|

| La région chargée du développement économique | Les départements chargés de l'action sanitaire et sociale | La commune chargée de l'urbanisme |

|

Doc 1 : Les différentes collectivités locales |

||

Les trois collectivités locales sont gérées par des assemblées élues et elles désignent elles-mêmes leur exécutif.

Le pouvoir local a-t-il absorbé « vers le bas » les compétences de l'État ? Sur le terrain, État central et collectivités locales sont associés. Ils travaillent ensemble à la réalisation de projets. Les services de l'État central disposent toujours du savoir-faire technique et de la légitimité liée à l'unité nationale. Les collectivités locales manquent, malgré les progrès de « l'intercommunalité » des moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice d'un véritable contre-pouvoir.

Enfin, la reconnaissance d'affaires locales crée un espace de citoyenneté. Tocqueville (De la Démocratie en Amérique, 1835) voyait dans la décentralisation américaine une école de démocratie, un moyen privilégié pour apprendre aux hommes à se soucier des affaires publiques.

Le pouvoir supranational a été progressivement renforcé. La règle de l'unanimité cède ainsi le pas à la règle de la majorité qualifiée.

|

| Doc 2 : Banque centrale européenne |

Le Conseil des ministres européens qui regroupe les membres des gouvernements conserve le pouvoir de décision mais un pouvoir de codécision a été reconnu au Parlement élu au suffrage universel depuis 1979.

Les instances européennes exercent donc un pouvoir supranational mais l'Europe n'est pas un État fédéral.

D'autres instances supranationales, l'ONU (Organisation des nations unies), l'OMC (Organisation mondiale du commerce), le FMI (Fonds monétaire international), la Banque mondiale... agissent à l'échelle mondiale. Elles sont nécessaires à la régulation des économies mondialisées mais elles sont aussi contestées, soit parce que leur autonomie les éloigne de la légitimité démocratique, soit parce qu'elles sont perçues, à tort ou à raison, comme des instruments au service des États les plus puissants.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !