Le rôle de l'Etat et des institutions en charge de la politique de concurrence

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Notions à retenir pour cette fiche : abus de position dominante, cartel de producteurs, marché pertinent

Cet épisode avec Microsoft permet de rappeler que si la concurrence conduit les entreprises à construire leurs stratégies afin de conserver ou d’augmenter leurs parts de marché et leurs profits, celles-ci doivent cependant veiller au respect des règles fixées par les pouvoirs publics en matière de concurrence. Les pouvoirs publics ont en effet la responsabilité dans une économie de marché de protéger l’intérêt public et l’intérêt des consommateurs. Leurs actions concernent aussi bien les entreprises privées que les services et entreprises publics.

Le paradoxe de la concurrence est qu’elle conduit à l’élimination progressive des agents économiques les moins performants, au risque que la concurrence elle-même disparaisse, lorsqu’il n’y a plus qu’un seul producteur. Les pouvoirs publics sont donc chargés de faire en sorte que le régime de concurrence profite aux consommateurs tant sur le plan des prix, de la variété, que de la qualité des biens et des services produits par les entreprises.

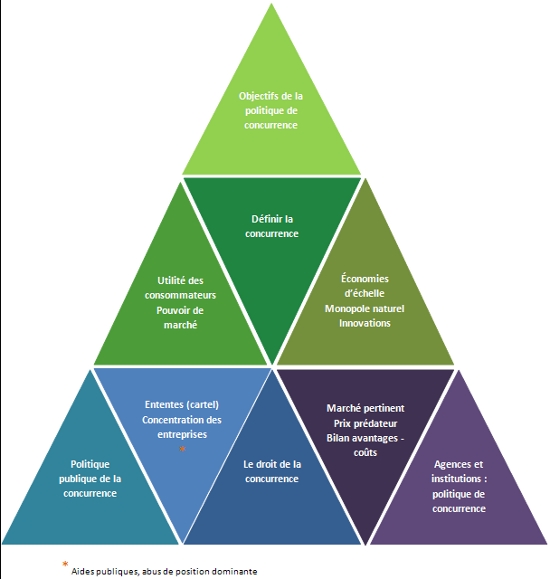

La question est alors de savoir quels sont les objectifs des pouvoirs publics en matière de politique de concurrence, quelle place occupe cette politique dans les politiques publiques et quelles sont les institutions en charge de sa mise en œuvre.

- la première approche considère qu’il existe un antagonisme fondamental entre l’utilité des consommateurs et le pouvoir de marché des entreprises. L’absence de concurrence, la situation de monopole par exemple, est perçue comme portant préjudice aux consommateurs en raison d’un niveau de prix trop élevé par rapport à une situation de concurrence. Lorsque le pouvoir de marché des entreprises est trop important, les pouvoirs publics doivent donc lutter contre les processus de concentration et les ententes (cartel) des entreprises. Les entreprises ne peuvent en aucun cas entraver la concurrence, se concentrer et bénéficier d’une situation de monopole qui leur procurerait un pouvoir de marché préjudiciable pour le bien-être collectif.

- La seconde approche considère que la concurrence est certes un processus nécessaire et vertueux, mais surtout qu’il permet de faire émerger des entreprises performantes en situation de pouvoir de marché, ce qui contribue à l’innovation et à l’efficacité économique, et par conséquent favorise aussi le bien-être général.

La première limite à la situation de concurrence correspond aux situations de monopole naturel. Lorsqu’une activité économique permet de générer des économies d’échelle importantes, lorsque les rendements sont croissants, le marché a tendance à se concentrer « naturellement » sur un seul producteur dont l’efficacité économique est favorable au bien-être général. Un haut niveau de profit favorise en effet les innovations, comme l’a souligné Schumpeter. Cela conduit certains économistes, comme Léon Walras, à justifier que ces entreprises en situation de monopole naturel doivent être des entreprises publiques (exemple du chemin de fer au 19e siècle), ou à confier le monopole réglementé à des entreprises privées (concession par exemple) afin de protéger l'intérêt collectif.

Par ailleurs, un petit nombre d’entreprises sur un marché n’est pas forcément contraire au mécanisme de concurrence. À partir du moment où la libre entrée et la libre sortie du marché sont assurées, les économistes parlent de marché contestable. La simple menace de l’entrée de nouvelles entreprises suffit à établir un rapport de concurrence.

- les règles visant à empêcher les ententes (cartel) souvent illicites entre entreprises ayant des visées anti-concurrentielles ;

- Les règles interdisant les « abus de position dominante » qui restreignent la concurrence par des pratiques prohibées ;

- Les règles fixant les limites de concentration des entreprises dans le cas des processus de fusion-acquisitions par exemple ;

- Les règles limitant les aides publiques aux entreprises privées et publiques.

Afin de rendre effectives ces règles juridiques, les États ou les institutions (Commission européenne), les agents économiques lésés, ont recours à la justice qui établit en la matière une jurisprudence. En effet, les règles n’existent que si leur transgression est sanctionnée. Les autorités en charge de déterminer s'il y a eu transgression des règles de la concurrence commencent par déterminer le marché pertinent sur lequel les transgressions ont été commises. La justice considère ainsi que certaines pratiques sont par principe anti-concurrentielle, pratique d’un prix prédateur par exemple, et dans les autres cas, sont analysés les préjudices pour le consommateur et les effets sur le bon fonctionnement du marché sous la forme d'un bilan entre les avantages et désavantages pour les consommateurs et le bon fonctionnement de l'économie qui découlent de la transgression des règles de concurrence.

Les pays en développement sont eux aussi peu concernés par ces politiques sauf quand ils doivent mettre en œuvre des plans d’ajustements structurels à l’instigation de leurs bailleurs (Fond monétaire international, Banque mondiale…) afin de rembourser leur dette. Le poids de la politique de la concurrence menée par les États est donc variable selon l’importance qui lui est accordée face à d’autres politiques économiques, comme la politique industrielle qui privilégie la concentration des entreprises. Les pouvoirs publics peuvent ainsi estimer que la politique de la concurrence est moins prioritaire que les stratégies industrielles de développement, et que les règles de la concurrence peuvent limiter la construction de groupes industriels performants et compétitifs à l'échelle internationale (cas des chaebols en Corée du Sud, qui sont des des ensembles d'entreprises entretenant entre elles des participations croisées).

Ainsi en France, l’Autorité de la concurrence a la responsabilité à l’échelle nationale de faire respecter les règles de la concurrence, que ce soit celles présentes dans le Code du commerce, ou celles du droit communautaire.

La politique de concurrence utilise à la fois des instruments préventifs et répressifs afin de rétablir les intérêts lésés par les comportements anti-concurrentiels des entreprises :

- les instruments préventifs servent, par exemple, à empêcher les processus de concentration des entreprises qui conduiraient à une situation de pouvoir de marché trop important. Ainsi les entreprises ont eu l’obligation au niveau européen d’informer la Commission des processus de fusion-acquisition qui risqueraient de porter préjudice au bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés concernés. Cette obligation d’information préalable de la Commission n’a plus cours aujourd’hui, les entreprises doivent évaluer elle-même si leur opération de concentration portera préjudice à la concurrence, au risque d’être éventuellement sanctionnées si leur estimation est inexacte. Le volet préventif concerne encore et pour beaucoup les aides publiques d’État qui fausseraient les règles de la concurrence européenne.

- Les instruments répressifs consistent à évaluer les préjudices portés à la concurrence sur un marché, à obliger les entreprises à rétablir la situation concurrentielle, à éventuellement démanteler une opération de fusion-acquisition, et bien évidement à sanctionner par des amendes les entreprises contrevenantes.

Par conséquent la place de la politique de la concurrence dépend largement de la définition choisie et des objectifs de politique économique choisis par les pouvoirs publics.

La mise en œuvre de la politique de la concurrence passe par le droit de la concurrence qui fixe les règles juridiques applicables. Les autorités, les institutions représentant l'intérêt général, et l'intérêt des consommateurs sont chargés de faire respecter ces règles à la fois grâce à des instruments préventifs et des instruments répressifs.

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !