La fonction de production

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

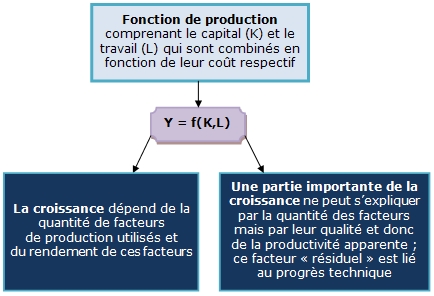

Toute croissance ne peut-elle s’expliquer que par l’augmentation de ces facteurs ?

Le travail peut être qualifié ou non-qualifié, d’exécution, de conception ou de direction. Il y a différents niveaux de hiérarchie mais aussi de responsabilités.

Le capital technique désigne quant à lui l’ensemble des biens et des services destinés à produire. On distingue notamment le capital matériel (machines, outils) du capital immatériel (énergie, transports, logiciels). Une différence fondamentale sépare aussi le capital circulant (détruit ou transformé durant le processus de production, ou qui va durer moins d’un an) du capital fixe.

L’achat de capital fixe par une entreprise est appelé investissement productif alors que l’entreprise fait une consommation intermédiaire lorsqu’elle achète du capital circulant.

La combinaison optimale dépend donc du prix des facteurs de production ; l'entreprise peut faire évoluer sa combinaison s’ils changent.

Dans les pays développés, le prix du travail est élevé (du fait des salaires mais surtout des cotisations sociales), l’entreprise choisit donc de remplacer du travail par du capital, on dit qu’il y a substitution du capital au travail. Si les facteurs ne sont pas substituables, ils sont dits complémentaires (un chauffeur et son bus).

Le rendement dans le cadre de l’entreprise représente la croissance de la production résultant d’une augmentation d’un ou plusieurs facteurs de production. Avant le 19e siècle, les économistes considèrent que les rendements sont décroissants (car le facteur de production principal est la terre) mais on s'est ensuite rendu compte que les rendements étaient souvent constants voire croissants pendant un certain temps du fait des économies d’échelle et du progrès technique. La décroissance des rendements est donc repoussée pour des niveaux de production plus élevés.

L’augmentation de la quantité de facteurs de production permettra donc une augmentation de la production nationale, et par là une croissance économique. Cette augmentation n’est pas forcément proportionnelle, tout dépend des rendements (décroissants, constants ou croissants).

Si on suit la théorie néo-classique (notamment le modèle de Solow) des rendements décroissants, l’investissement finira à terme par ne plus avoir d’influence sur le niveau de production : on parle d’état stationnaire. Cet état peut être évité grâce au progrès technique qui améliore la productivité apparente des facteurs de production.

Mesurer l’influence du progrès technique est difficile ; de ce fait, lorsque l’on mesure l’apport du travail et du capital à la croissance économique, ce qui reste inexpliqué est alors attribué au progrès technique dénommé le « facteur résiduel ». Il est alors considéré comme exogène à la croissance (il « tombe du ciel »).

Pour la période 1993-2003, la croissance moyenne en France a été de 1,9%. Le facteur travail a contribué à -0,1 point de pourcentage et le capital à 0,6 point. Il reste donc 1,4 point attribué au facteur résiduel. Ce dernier explique souvent une grande part de la croissance comme l’ont montré Carré, Dubois et Malinvaud.

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !