Deux siècles de croissance et de crise

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

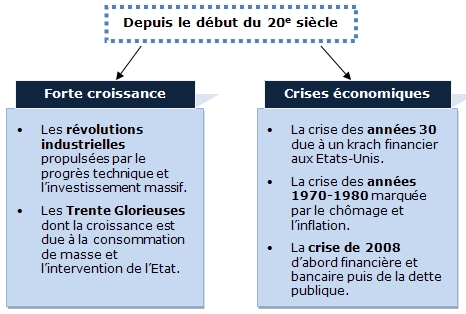

La seconde révolution industrielle du début du 20e siècle verra apparaître l’électricité comme énergie dominante puis le développement de l’industrie (automobile, chimique…). Elle préfigure la croissance des Trente Glorieuses.

La croissance durant ces périodes est essentiellement extensive (c’est-à-dire que l’on accumule du capital pour produire en grande quantité).

La forte croissance des Trente Glorieuses profite à toutes les régions du monde. Pourtant, les écarts continuent de se creuser : le PIB par habitant de l'Europe occidentale progresse de 3,9% par an. Seule l'Europe du Sud et certains pays asiatiques – les quatre Dragons – profitent de cette période pour réduire les écarts. Le PIB par habitant ne progresse « que » de 2% par an en Afrique et de 2,5% par an en Amérique du Sud.

La croissance occidentale s'appuie sur des gains de productivité exceptionnels : la productivité horaire progresse de 7,69% par an au Japon, de 5,99% par an en Allemagne ou de 5,11% par an en France. La croissance devient plus intensive (on améliore les facteurs de production pour gagner en efficacité sans toujours produire plus).

Cette croissance s’appuie sur les besoins de reconstruction après la guerre et l’aide financière américaine, mais surtout sur la naissance d’une économie basée sur la production et la consommation de masse. Ce principe de production est hérité du fordisme né dans les années 1920 qui met en place la standardisation de la production, le travail à la chaîne et l’augmentation des salaires pour créer des débouchés. L’intervention de l’État avec la création de systèmes de sécurité sociale permet aussi de maintenir un pouvoir d’achat en progression.

Cette crise va s’étendre à la sphère réelle, causant des millions de chômeurs et de sans-abris aux États-Unis, avant de toucher le reste des pays occidentaux dès le début des années 1930.

Elle marque un changement dans les mentalités économiques et le début des politiques keynésiennes qui préconisent une plus grande intervention de l’État dans l’économie, ainsi que des politiques de redistribution des revenus.

Les années 1970 et le début des années 1980 voient arriver la stagflation en Europe et aux États-Unis : une croissance faible, une inflation galopante et la montée du chômage en sont les ingrédients. Les gains de productivité ralentissent. Les États-Unis retrouvent le chemin de la croissance à partir de 1993. D'aucuns croient pouvoir annoncer une nouvelle économie plus libérale où l’État doit supprimer les contraintes pesant sur les marchés.

Seule l'Asie (poussée par le Japon et les quatre Dragons) tire son épingle du jeu avec une progression de 3,2% par an de son PIB par habitant. Mais l'Afrique et l'Europe de l'Est connaissent une régression dramatique avec une baisse de 0,1% et de 1,1% par an de leur PIB par habitant sur cette période.

Cette crise, qui a débuté par le défaut de remboursements de crédits immobiliers par des ménages américains, s’est propagée au monde entier du fait de la titrisation des dettes et de l’interconnexion des marchés financiers internationaux.

Les effets sont dévastateurs dans la sphère financière mais aussi réels ; une forte augmentation du chômage et de la pauvreté dans les pays occidentaux est à noter, et la crise devient une crise bancaire avant d'interférer sur la dette publique, avec notamment le défaut partiel de remboursement de la Grèce.

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !