Comment un phénomène social devient-il un problème public ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

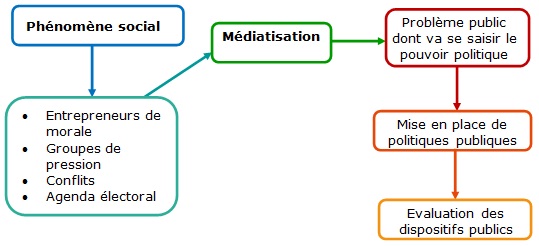

Pour devenir une préoccupation commune, ce phénomène doit être médiatisé. Cette médiatisation s’opère quand :

• le phénomène en question génère des conflits (les automobilistes sont contre la disparition des avertissements de radars fixes),

• il concerne une partie importante de la population (la grippe A peut générer une pandémie mondiale),

• il est relayé par des acteurs aux ressources importantes. Il peut s’agir de groupes de pression organisés (syndicats, lobbies…), de groupes d’experts (sur le climat par exemple) ou d’entrepreneurs de morale (ou leaders d’opinion). Ces personnes ont une position sociale qui leur permet de mettre en lumière certains phénomènes et de pousser les autres à s’y intéresser (c’est le cas des « intellectuels » en France qui sont souvent invités sur des plateaux télévisés, dans les ministères…).

• ce phénomène rejoint des préoccupations électoralistes (le problème de la violence et de la sécurité).

|

| Doc. 1. Manifestation écologiste médiatisée |

Un phénomène médiatisé attirera alors plus facilement le regard des pouvoirs publics qui vont mettre en place des politiques publiques pour y répondre. On dit alors que le problème public va s’afficher sur l’agenda politique. Cet agenda comprend les discussions autour du problème, la rencontre des parties prenantes, les décisions et leur application.

Les médias ont donc un pouvoir considérable, celui de pouvoir influencer l’agenda politique. Cela peut poser problème car les phénomènes sociaux sont sélectionnés et réinterprétés par les médias ce qui peut modifier la perception de l’opinion publique et les décisions des pouvoirs publics (comme la médiatisation extrême de certaines affaires criminelles comme le « réseau pédophile » d’Outreau dans les années 2000).

Les pouvoirs publics sont aussi poussés à réagir rapidement souvent dans un but électoraliste pour des raisons d’affichage (multiplication des lois contre la délinquance).

• des mesures concrètes (lois, règlements, décrets…comme la loi sur l’interdiction de la publicité pour le tabac en 1991),

• son inscription dans un plan général d’action (lutte contre le tabagisme, l’insécurité routière…),

• des moyens budgétaires appropriés,

• la définition du public visé (les automobilistes, les fumeurs…),

• des objectifs à atteindre (moins de 3000 tués sur les routes).

Ces politiques publiques sont décidées par les pouvoirs publics (gouvernement, assemblées législatives) mais leur mise en œuvre n’est pas exclusivement le fait du pouvoir politique et de ses administrations. Ces mesures publiques peuvent être aussi portées par des associations (prévention des accidents de la route chez les jeunes), des syndicats (plan de formation des salariés) ou tout autre groupe social de référence. L’État participera toutefois largement au financement de ces actions.

L’évaluation de ces actions fait aussi partie intégrante des politiques publiques. Depuis 2001, la loi organique relative à la loi des finances (LOLF appliquée à toutes les administrations depuis 2006) précise que tous les budgets (détaillées poste par poste) doivent être discutés et votés par le Parlement.

Cela oblige donc à évaluer chaque dispositif règlementaire pour savoir si le coût d’une mesure est en adéquation avec la réussite des objectifs. Cela apparait par exemple dans la remise en question du RSA dont les objectifs fixés en termes de bénéficiaires et de retour à l’emploi n’ont pas été atteints (et donc certains font des propositions alternatives comme le travail d’intérêt général demandé aux bénéficiaires…).

Cette LOLF, si elle permet de mieux évaluer les politiques publiques, les contraint aussi à des objectifs de rentabilité pour faire des économies budgétaires.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !