L'opinion publique comme force politique démocratique ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Cette polysémie caractérise l’incertitude de la notion dès son origine et les craintes qu’elle suscite de par les suspicions de manipulations politiques à son encontre. Il est cependant possible de considérer que l’opinion publique est le produit du champ politique et qu’elle s’oppose dans une certaine mesure à la démocratie représentative.

L’opinion avec la constitution de l’Etat moderne fait l’objet davantage d’attentions car l’exercice du pouvoir apparaît de plus en plus conditionné par l’acceptation de la part de la population des décisions prises. Le processus de démocratisation politique et l’extension du suffrage universel ouvrent la voie à une influence grandissante de l’opinion publique dans le champ politique. Cependant, l’opinion publique peut être construite et manipulée en fonction d’intérêts particuliers et prétendument collectifs lorsqu’il s’agit des régimes totalitaires. Approfondir la démocratie entre deux élections suppose cependant que soit renforcée la prise en compte des opinions des citoyens.

La notion d’opinion publique est donc incertaine et elle apparaît marquée dès son origine par l’opposition entre sophistique et dialectique. Si la dialectique est l’art d’enseigner, la sophistique est une technique de formation de l’opinion publique.

Par conséquent, la notion d’opinion publique est entachée dès son origine par une connotation péjorative. L’opinion publique peut être construite par le discours politique et cela ouvre la voie à sa manipulation. Il faut ainsi concevoir l’opinion publique comme le résultat du fonctionnement du champ social et politique. Si le principe d’opinion publique sert à justifier et légitimer l’action politique, c’est parce qu’il résulte d’une construction sociale. Invoquer l’opinion publique peut relever aussi de la démagogie. La démocratie d’opinion qui s’opposerait à la démocratie représentative, consisterait à rendre légitime les choix politiques par leur acceptation par le plus grand nombre. La démocratie d’opinion comblerait le vide laissé entre deux élections.

Au Moyen âge, l’Eglise catholique adopte une position relativement ambigüe sur la notion d’opinion publique. En affirmant que « Vox populi, vox Dei » (= La voix du peuple est la voix de Dieu), elle consacre dans une large mesure l’opinion publique comme porteuse de la parole d’évangile. Mais, en même temps, elle s’en inquiète quand la voix du peuple conduit le Christ sur la croix. Le processus de sécularisation avec la Renaissance, offre une opportunité considérable à l’opinion publique de devenir un instrument politique. Ainsi, Machiavel n'hésite pas à en faire la base du pouvoir : « C'est du peuple qu'il importe de mériter l'affection, car il est le plus fort et le plus puissant » (Le Prince, 1513). Machiavel mesure à quel point le pouvoir ne s’exerce pas sans soutien de l’opinion, mais que par ailleurs rien n’empêche de manipuler cette opinion afin d’en obtenir l’appui.

John Locke parle de « loi de l’opinion ». Vouloir mettre fin au pouvoir du despote ou du tyran nécessite de restaurer le lien à la société civile.

La paternité de l’appréciation positive de l'opinion publique revient à J.-J. Rousseau. Bien qu'il l'emploie dans le Discours sur les Sciences et les Arts (1750) comme un élément important dans la marche vers plus de démocratie, il n’est cependant pas dupe des dangers que représente celle-ci. Si l'opinion publique devient une force politique, il anticipe l’existence de sa manipulation par des groupes de pouvoir et que son infaillibilité est particulièrement discutable. Si le pouvoir ne peut s’exercer sans l’opinion publique c’est parce qu’elle peut s’opposer à son exercice par la critique publique et la rumeur.

Voltaire dans son Traité sur la tolérance (1763) dénonce l’injustice de l’affaire Calas à Toulouse et souhaite ainsi mobiliser l’opinion publique contre les magistrats qui ont rendu justice.

Jacques Necker (1732-1804), ministre des finances de Louis XVI, popularise cette notion d'opinion publique. Il l’a considère comme « l'esprit de la société », le fruit d'une communication incessante entre les hommes. Il affirme que c'est : « un tribunal où tous les hommes qui attirent sur eux des regards sont obligés de comparaître : là, l'opinion publique, comme du haut d'un trône, décerne des prix et des couronnes, fait et défait les réputations ». L’avenir lui donnera raison car l’opinion publique et son insatisfaction par rapport au Roi (Louis XVI), la Reine et leur exercice du pouvoir, seront pour une large part à l’origine de la Révolution française.

Le passage à la modernité consacre le développement de la bourgeoisie, la diffusion des institutions démocratiques, et aux progrès de l'alphabétisation s’associe l’expansion de la presse d’opinion. Les responsables politiques doivent alors amadouer l’opinion publique, la conquérir, et quand ils œuvrent contre elle, le risque d’un mouvement social est fort. L’analyse du philosophe allemand Habermas sur cette période historique (L'espace public, Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, 1978) est déterminante. Il montre que la sphère publique bourgeoise se constitue avec l'émergence d'un capitalisme commercial où les personnes privées se rassemblent en un lieu public pour discuter avec les représentants locaux du pouvoir des règles de l'échange. Il met en évidence que la raison critique s’exprime dans la construction d’une opinion publique portée par les premiers journaux d’opinion.

En effet, la presse s’empare des grands débats d’opinion comme cela sera le cas en Angleterre sur la question du protectionnisme et du libre-échange au début du 19e siècle. Dans les régimes démocratiques, L’Etat se préoccupe alors de plus en plus de l’opinion publique et se dote des institutions capables d’en écouter la voix. Les préfets de Napoléon sont chargés de faire remonter au sommet de l’Etat les raisons des agitations locales et les traits saillants de l’opinion publique.

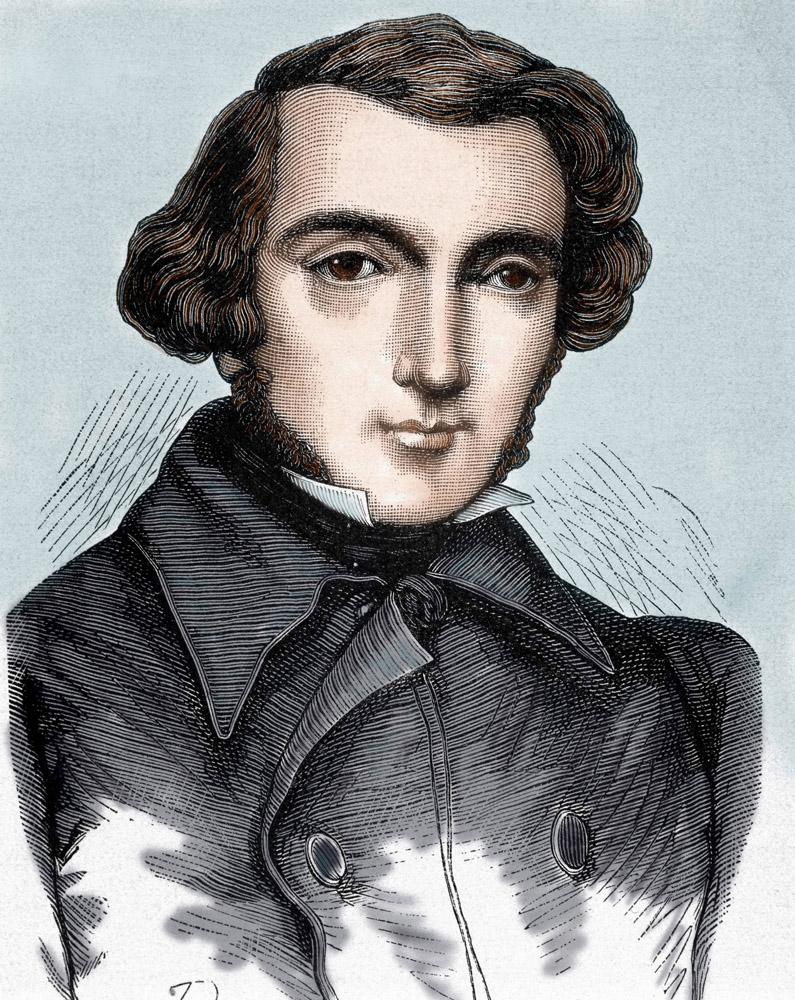

Lire le texte de Tocqueville (en cliquant sur le bouton ci-dessous) :

|

« Qu'est-ce donc qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité ? Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité ? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère ? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts ? Pour moi, je ne saurais le croire et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. » (De la démocratie en Amérique, 1835). |

| Doc. 1. Alexis de Tocqueville (1805-1859), historien et homme politique français |

Ce qui est d’autant plus inquiétant pour l’opinion publique est qu’elle n’exprime pas une majorité au moment du vote mais serait une majorité qui s’exprimerait par les médias, les mouvements sociaux, et la rumeur. Le risque est alors que l’opinion publique soit construite à des fins politiques par ces mêmes supports de communication.

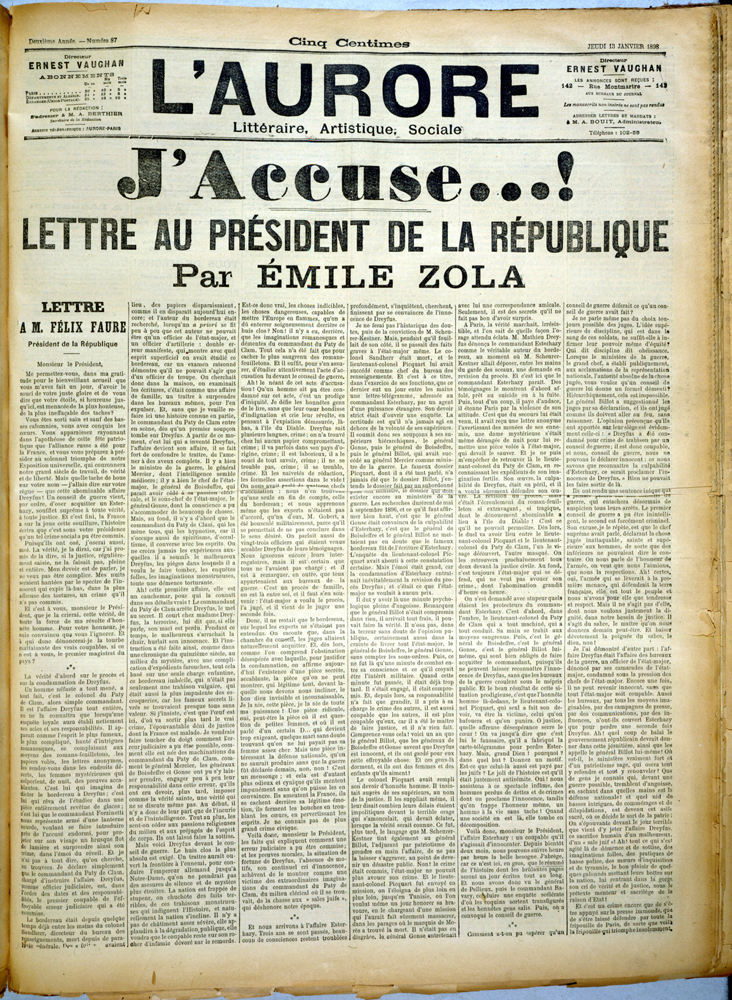

L’affaire Dreyfus de 1894 à 1906 constitue sûrement une des manifestations la plus évidente de cette guerre de l’opinion publique. Les journaux sensés représentés l’opinion publique s’affronte de manière virulente, entre le « J’accuse » de Zola dans le journal l’Aurore et les illustrations du Petit journal, les positions sur cette affaire divisent profondément cette même opinion publique dont ils souhaitent se faire le relais. Avec la montée en puissance des questions sociales liées à la révolution industrielle et le développement des « classes sociales dangereuses », l’opinion publique joue un rôle déterminant sur les gouvernements et les responsables politiques. Les manifestations de cette opinion publique passent de plus en plus par des démonstrations de force dans la rue, et de nombreuses de manifestations de rue conduisent la foule vers l’Assemblée nationale afin de faire pression sur les représentants.

|

| Doc. 2. J'Accuse...!, lettre au président de la République par Émile Zola (1898) |

La manipulation de l’opinion et sa construction par le pouvoir politique vont rencontrer leur apogée avec les dictatures, les régimes fascistes et totalitaires. Le régime nazi en Allemagne confie à un ministre chargé de la propagande (Goebbels) le soin de construire et d’orienter cette opinion. Les régimes totalitaires occupent les esprits autant qu’ils emprisonnent et tuent ceux qui s’opposent au pouvoir du chef. Les médias sont chargés de construire cette opinion. En URSS en 1935, l’ouvrier modèle, le mineur Stakhanov qui aurait dépassé les normes d’extraction de charbon, est porté au pinacle en exemple afin de garantir l’engagement professionnel de tous dans un régime où l’intérêt individuel n’existe plus.

Si les démocraties occidentales échappent, dans une large mesure, à ce type de manipulations, il n’en demeure pas moins que les techniques de communication et l’importance des médias pour la construction de l’opinion publique demeurent. La publicité et le marketing s’emparent de ces techniques afin de conditionner la consommation et par ailleurs dans le champ politique commencent à se développer les instituts qui cherchent à mesurer l’opinion publique et les agences de communications qui se chargent des campagnes politiques des candidats aux élections et offrent leurs services pour sonder cette opinion publique. Les sondages et enquêtes d’opinion exercent ainsi un poids considérable dans la prise de décision politique.

Mais les décisions politiques ne peuvent être prises uniquement en fonction de l’opinion publique au risque de sombrer dans une démagogie permanente. En 1981, la décision d’abolir la peine de mort en France, n’aurait jamais pu être prise si le pouvoir politique avait décidé de suivre une opinion publique largement défavorable à cette transformation. À cette date, 62% de la population était pour la peine de mort. Il faudra attendre 1999 pour l’opinion en faveur de l’abolition devienne majoritaire.

Mais l’attention portée à l’opinion publique renvoie aussi aux procédures de consultations, de concertations et d’élaboration des choix publiques avec la population et la société civile. La construction d’infrastructures publiques dans les transports a l'obligation de mettre en place des procédures de consultation des populations. L’usage des référendums d’initiative locale, ou bien encore ceux à l’initiative des parlementaires avec l’appui des citoyens sont aujourd’hui des dispositifs prévus par la Constitution. De plus, le rôle des ONG et des associations dans les politiques nationales et locales est aujourd’hui sans conteste une nécessité pour rendre acceptables les décisions politiques.

La démocratie participative apparaît comme un compromis plutôt acceptable entre démocratie représentative et démocratie d’opinion.

La construction des démocraties modernes passent par le développement de l'opinion publique et en particulier les outils nécessaires à son développement. L'éducation et l'alphabétisation, le développement de la presse d'opinion, et des institutions démocratiques sont autant de facteurs favorables à la montée en puissance de l'opinion publique dans les systèmes démocratiques. Cependant, la crainte est forte qu'entre deux élections l'opinion publique majoritaire ne s'impose dans les choix publiques au détriment de la liberté individuelle. Par ailleurs, les régimes non démocratiques vont saisir toute l'importance de construire et manipuler cette opinion publique afin de conforter leur pouvoir.

L'approfondissement de la démocratie ne peut cependant faire l'économie d'écouter la voix de cette opinion publique. La démocratie suppose délibérations et participations, et pas seulement des sondages et des enquêtes d'opinion afin de pouvoir s'exercer pleinement.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !