Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ?

- Fiche de cours

- Quiz

- Profs en ligne

- Videos

- Application mobile

Les agents économiques doivent se contenter de certains

produits disponibles en quantité limitée pour

satisfaire leurs besoins, ils doivent donc faire des

choix.

1. La rareté induit des choix

a. La rareté

La plupart des produits que nous utilisons

(téléphones, voitures…)

n’existent pas dans la nature ou ne sont pas

disponibles en quantité illimitée, il faut

donc les créer. C’est le principe de

la production. Seul l’air est disponible

gratuitement et de manière illimitée,

c’est un bien libre.

La rareté est relative, certains produits sont naturellement rares (comme l’or par exemple), d’autres peuvent le devenir selon le contexte (c’est l’exemple du verre d’eau dans le désert). Cette rareté va donc pousser les agents économiques à faire des choix en fonction de leurs moyens financiers ou de leur temps disponible mais aussi de leurs besoins et envies.

La rareté est relative, certains produits sont naturellement rares (comme l’or par exemple), d’autres peuvent le devenir selon le contexte (c’est l’exemple du verre d’eau dans le désert). Cette rareté va donc pousser les agents économiques à faire des choix en fonction de leurs moyens financiers ou de leur temps disponible mais aussi de leurs besoins et envies.

b. Les besoins

La production (c'est-à-dire la fabrication

d’un bien ou la fourniture d’un service) va

permettre de répondre aux besoins des agents

économiques. Ceux-ci expriment des besoins

d’ordre différent, ils sont

hiérarchisés :

• Besoins primaires : ils sont essentiels comme manger, dormir, boire, se loger…

• Besoins secondaires : ils ne sont pas vitaux comme les loisirs par exemple.

Maslow définit la hiérarchie des besoins sous forme de pyramide, des besoins essentiels qui en forment la base jusqu’à la cime qui exprime les besoins secondaires :

Malgré cette hiérarchisation des besoins, ils restent en grande partie subjectifs, en effet les préférences de chaque individu pour la consommation de tel ou tel bien ou service déterminent un profil particulier des besoins et donc des choix. Les économistes mesurent ces préférences grâce au concept d’utilité marginale.

L’utilité mesure la satisfaction (monétaire ou non) que procure une activité économique. L’utilité marginale mesure l’accroissement de l’utilité qui est imputée à la répétition de l’action concernée. Le fait de manger me procure une certaine utilité. Si je prends du gâteau en dessert, mon utilité marginale augmente car je suis satisfait, mais cette utilité est de moins en moins forte au fur et à mesure que j'en mange car la satisfaction s'atténue. L’utilité marginale devient donc décroissante.

Mon comportement économique dépend donc de cette utilité marginale, certains individus (pour laquelle elle est fortement décroissante par exemple) choisiront donc de ne manger que peu de gâteau. Ainsi certaines personnes choisissent de se payer des forfaits de téléphone portable à 100€ par mois alors que d’autres se contenteront de 10€, ils adapteront simplement leurs choix à leurs besoins.

• Besoins primaires : ils sont essentiels comme manger, dormir, boire, se loger…

• Besoins secondaires : ils ne sont pas vitaux comme les loisirs par exemple.

Maslow définit la hiérarchie des besoins sous forme de pyramide, des besoins essentiels qui en forment la base jusqu’à la cime qui exprime les besoins secondaires :

Malgré cette hiérarchisation des besoins, ils restent en grande partie subjectifs, en effet les préférences de chaque individu pour la consommation de tel ou tel bien ou service déterminent un profil particulier des besoins et donc des choix. Les économistes mesurent ces préférences grâce au concept d’utilité marginale.

L’utilité mesure la satisfaction (monétaire ou non) que procure une activité économique. L’utilité marginale mesure l’accroissement de l’utilité qui est imputée à la répétition de l’action concernée. Le fait de manger me procure une certaine utilité. Si je prends du gâteau en dessert, mon utilité marginale augmente car je suis satisfait, mais cette utilité est de moins en moins forte au fur et à mesure que j'en mange car la satisfaction s'atténue. L’utilité marginale devient donc décroissante.

Mon comportement économique dépend donc de cette utilité marginale, certains individus (pour laquelle elle est fortement décroissante par exemple) choisiront donc de ne manger que peu de gâteau. Ainsi certaines personnes choisissent de se payer des forfaits de téléphone portable à 100€ par mois alors que d’autres se contenteront de 10€, ils adapteront simplement leurs choix à leurs besoins.

2. Des choix sous contrainte

a. La contrainte de budget

Les individus font prioritairement des choix en

fonction de leurs préférences mais surtout

de leur budget. Ainsi la consommation d’un

bien devra être limitée pour que le

consommateur puisse se permettre de profiter

d’autre chose.

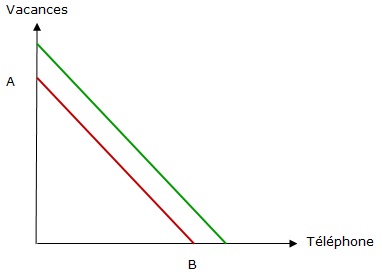

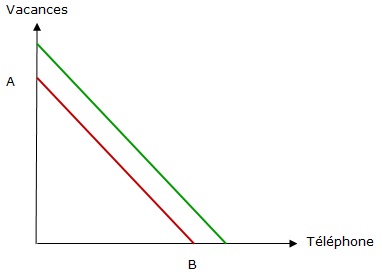

On peut représenter la contrainte budgétaire sous forme de droite. En effet, supposons qu’un consommateur ait le choix entre deux produits (des vacances ou un forfait de téléphone portable), il peut consacrer la totalité de son revenu à partir en vacances (point A) ou à financer un forfait de portable très cher (point B). Entre les deux il a toute une série de combinaisons possibles, le long de la droite :

Si l’individu voit son budget augmenter, il pourra se procurer plus des deux biens, sa droite de budget se déplacera donc vers le haut (en vert). La quantité consommée de chacun des biens dépendra donc des préférences des individus et la pente de la courbe dépend du prix des deux biens. Le long de la droite, l’individu est libre de combiner ses choix (par exemple ne partir qu’une semaine en vacances pour se payer un forfait compatible avec son « smartphone »).

On peut représenter la contrainte budgétaire sous forme de droite. En effet, supposons qu’un consommateur ait le choix entre deux produits (des vacances ou un forfait de téléphone portable), il peut consacrer la totalité de son revenu à partir en vacances (point A) ou à financer un forfait de portable très cher (point B). Entre les deux il a toute une série de combinaisons possibles, le long de la droite :

Si l’individu voit son budget augmenter, il pourra se procurer plus des deux biens, sa droite de budget se déplacera donc vers le haut (en vert). La quantité consommée de chacun des biens dépendra donc des préférences des individus et la pente de la courbe dépend du prix des deux biens. Le long de la droite, l’individu est libre de combiner ses choix (par exemple ne partir qu’une semaine en vacances pour se payer un forfait compatible avec son « smartphone »).

b. Le coût d’opportunité

Faire un choix implique de renoncer à

d’autres possibilités, ainsi si

l’individu choisit de se payer un forfait de

téléphone très cher il se privera de

vacances, sorties… son choix a donc un

coût d’opportunité qui

correspond à son renoncement. Ce coût est

mesurable en unités monétaires bien

sûr (ici le prix du forfait de

téléphone comparé à celui des

vacances) mais aussi en termes non monétaires. Si

je choisis par exemple de faire des heures

supplémentaires cela me procure un salaire plus

élevé mais cela a aussi un coût en

temps, je devrais renoncer à sortir au

cinéma ou aller me promener…

Le prix d’un bien peut s’exprimer de manière différente, on peut le comparer par rapport à un autre prix ou une base représentative. On appelle cela le prix relatif. Cela permet notamment de comparer les prix sur une longue période. On peut par exemple comparer le prix des biens par rapport au salaire de base (le salaire minimum par exemple).

Ainsi malgré la forte hausse du prix de l’essence actuellement, en 1981, une heure de travail payée au salaire minimum (SMIC) permettait de payer 3,5 litres d’essence alors qu’aujourd’hui la même quantité de travail permet de financer l’achat de 6 litres environ. Le prix relatif de l’essence a donc baissé. Cela vient du fait que le salaire minimum a augmenté plus vite que le prix de l’essence.

Le prix d’un bien peut s’exprimer de manière différente, on peut le comparer par rapport à un autre prix ou une base représentative. On appelle cela le prix relatif. Cela permet notamment de comparer les prix sur une longue période. On peut par exemple comparer le prix des biens par rapport au salaire de base (le salaire minimum par exemple).

Ainsi malgré la forte hausse du prix de l’essence actuellement, en 1981, une heure de travail payée au salaire minimum (SMIC) permettait de payer 3,5 litres d’essence alors qu’aujourd’hui la même quantité de travail permet de financer l’achat de 6 litres environ. Le prix relatif de l’essence a donc baissé. Cela vient du fait que le salaire minimum a augmenté plus vite que le prix de l’essence.

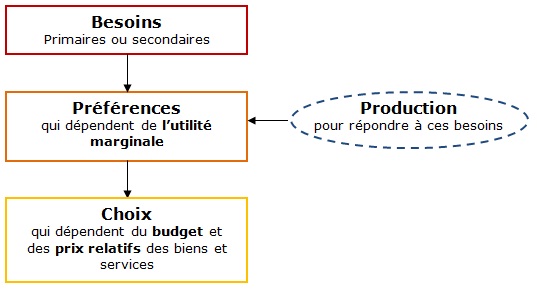

L'essentiel

La rareté des biens implique donc une

production qui cherche à satisfaire les besoins

des agents économiques. Ceux-ci sont relatifs

mais hiérarchisés en fonction de leur

caractère essentiel ou pas notamment. Les agents

économiques doivent donc faire des choix en

tenant compte de leurs préférences

(mesurées par l’utilité marginale

de leur consommation de biens ou de services) mais aussi de

leur budget. L’évolution des prix dans le

temps peut être mesurée par le prix

relatif. Ces choix impliquent toujours le renoncement

à une autre consommation et ont donc un coût

d’opportunité monétaire ou non.

Synthèse visuelle

Vous avez obtenu75%de bonnes réponses !